|

|

中싱크탱크 6배 늘때 한국은 6개 늘어… '저유가 = 藥' 헛다리 짚기도

국책硏 지방 이전후 인재들 외면… "빈자리 채우기도 바빠"

민간硏도 모기업 지원 줄어 정책 견제 고유기능 상실 위기

적은 인원도 연구소 설립 쉽게… 싱크탱크생태계 새로 짜야

한국 경제의 좌표를 제시해야 할 '싱크탱크'가 갈수록 위축되고 있다. 한국의 싱크탱크가 '낙제점' 수준이라는 비판은 어제오늘 일이 아니지만 최근에는 국책연구소의 지방 이전, 경기둔화에 따른 기업의 비용절감 등으로 인력유출이 일어나면서 연구소들이 생산하는 보고서 수가 격감하고 있으며 그나마 내용도 과거에 비해 부실하다는 지적이 나온다.

현재 우리 경제는 기준금리를 내리고 예산을 투입해도 경기가 살아나지 않고 글로벌 수요부진으로 수출은 최장기간(14개월 연속) 뒷걸음질치고 있다. 산업계에서는 인공지능(AI)으로 대변되는 4차 산업혁명이 불붙고 있으며 북한의 4차 핵실험으로 한반도는 다시 신냉전의 중심이 됐다. 경제뿐 아니라 산업, 외교·안보가 얽혀 '지도에 없는 길'을 헤쳐나가야 하는 상황인 셈이다.

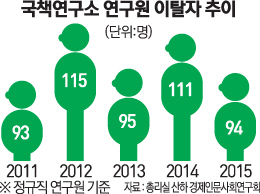

이처럼 불확실성이 높은 가운데 싱크탱크는 현상을 정밀하게 분석하고 올바른 방향을 제시해야 하지만 제 기능을 하는 곳이 드물다는 게 정부 및 연구소 관계자들의 지적이다. 일단 국가 지원에 힘입어 상대적으로 탄탄한 기반을 갖췄던 국책연구소에서는 지방 이전 이후 인력유출이 심각해지고 있다. 지난해 26개 국책연구소를 떠난 사람(정규직 연구원)은 94명(국무총리실 경제인문사회연구회 조사)으로 전체의 약 4%에 달한다. 지난 2012년부터 4년간 이탈자는 415명으로 전체(2,383명)의 17.4% 수준이다.

민간연구소는 더욱 심각하다. 우리나라의 몇 안 되는 거시경제연구소인 A경제연구소에서는 모기업 경영악화로 지난해부터 10여명의 핵심인력이 이탈했다. 이 여파로 A연구소가 내놓은 보고서는 지난해 157개로 2014년의 236개에 비해 33.5%(79개) 급감했다.

B 경제연구원 역시 지난해 보고서 개수가 157개로 한창 때인 2012년(209개)에 비해 26%(54개)나 줄었다. 지난해 3월 조창걸 한샘 명예회장이 사재 4,400억원을 동원해 싱크탱크를 지원하겠다고 밝혀 '한국판 브루킹스연구소'가 탄생할 것이라는 기대가 높았지만 아직 활동을 하지 못하고 있다. 보고서의 질도 문제다. 민간경제연구원의 한 관계자는 "이전에는 보고서 발표 전에 내부적으로 수많은 논쟁과 수정을 거쳤지만 요즘은 웬만하면 초안대로 공개된다"며 "어느 때보다 싱크탱크의 역할이 중요한 시기에 역할이 축소돼 우려스럽다"고 밝혔다.

지난해 초 국제유가가 배럴당 50달러선을 뚫고 내려오면서 우리 경제에 미칠 영향을 놓고 논란이 벌어졌다. 우리는 석유를 전량 수입에 의존하고 있다는 점에서 당연히 '약(藥)'이라는 주장이 우세했지만 산유국의 침체와 우리 수출 감소로 오히려 '독(毒)'이 될 것이라는 반박도 나왔다. 논란이 커지자 5개 국책연구기관은 유가가 10% 하락할 경우 우리 경제성장률이 0.16%포인트 증가할 것이라는 연구 결과를 냈고 한국은행과 기획재정부도 동조하면서 '저유가=호재'라는 인식이 일반화됐다.

하지만 결과는 딴판이었다. 지난해 내내 수출이 감소하고 경기 불확실성만 증폭되면서 경기는 더 안 좋아졌다. 한은은 지난해 10월에서야 보고서를 통해 "유가가 수요 부진에 따라 하락하는 경우 국내 경제에 미치는 영향이 불분명할 수 있다"고 한발 물러섰다. 저유가를 둘러싼 이 같은 혼선은 탄탄한 싱크탱크가 부재한 아픈 현실을 단적으로 보여줬다. 만약 치밀한 분석을 기반으로 정부의 입김을 피해 자기 목소리를 낼 수 있는 연구소가 있었다면 혼란을 줄여 저유가의 부정적 측면을 미리 대비할 수 있었다.

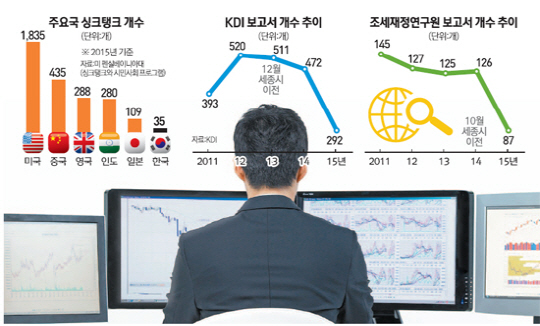

우리 싱크탱크를 분야별로 뜯어보면 문제의 심각성을 여실히 알 수 있다. 일단 경제 부문. 한국개발연구원(KDI)은 올해 초 미국 펜실베이니아대 세계 싱크탱크 평가 순위에서 한국·중국·일본·인도를 묶은 그룹에서 1위를 차지했지만 일선 현장의 분위기는 다르다. 기재부의 한 관계자는 "KDI가 세종시로 이전한 후 유능한 인재들이 이탈하면서 정책에 참고할 만한 보고서가 줄었다"고 말했다. 일례로 보고서 수가 지난해 292개로 1년 새 38.1%(180개) 급감했다. 한국조세재정연구원 역시 2014년 10월 세종시 이전과 동시에 보고서 수가 급감했다. 2014년 126개이던 보고서는 지난해 87개로 30.9%(39개) 줄었다. 다만 한국경제연구원은 지난해 126건의 보고서를 내 2014년보다 31건(32.6%) 증가했다.

금융 부문도 마찬가지다. 금융연구원의 연구보고서는 기준금리가 사상 첫 1%대로 내려가고 인터넷은행 등 금융산업 전반이 요동치지만 지난해 34건에 그쳐 2014년의 44건에서 10건(22.7%) 감소했다. KB금융지주 경영연구소 역시 지난해 28건으로 2011년의 62건에서 4년 사이 30건이나 감소했다.

이외에 산업 전반을 연구하는 산업연구원(국책)이 세종시로 이전한 2015년 97건의 연구보고서를 내 2013년 118건, 2014년 109건에서 감소했다. 외교·안보 분야의 경우 국립외교원의 보고서 수가 2015년 133개로 2014년의 115개에서 불어나는 등 홀로 돋보일 뿐 민간의 활약은 미미하다. 동아시아연구원의 보고서 수는 2015년 30개로 2014년(35개)에 비해 줄었고 2012년의 61개에 크게 못 미쳤다. 국책연구소의 활동이 위축된 가장 큰 이유는 역시 지방 이전이다. 국책연구소에서 민간기업으로 자리를 옮긴 한 연구원은 "서울에 있던 연구소들이 세종시·울산·나주 등 지방으로 찢어지면서 유능한 인재들이 빠져나갔다"고 설명했다. 중앙행정부처와 연구소들의 물리적 거리가 떨어진 것도 한 원인이다. 이 연구원은 "명문대 석·박사, 해외에서 학위를 딴 사람들이 국책연구기관으로 가지 않으려는 분위기가 만연하다"며 "빈자리를 실력이 상대적으로 떨어지는 인원이 채우고 있다"고 분위기를 전했다.

민간연구소는 모기업 실적 악화가 가장 큰 이유다. 민간연구소에 있다 다른 직종으로 이직한 한 연구원은 "경제 불확실성이 높을수록 싱크탱크에 투자해야겠지만 기업 입장에서는 먹고사는 게 급선무라 연구소 지원을 줄이고 있다"고 말했다. 그는 "특히 정부 정책을 견제할 수 있는 게 민간 싱크탱크의 고유 기능인데 이 또한 상실해가고 있다"고 덧붙였다.

한국의 싱크탱크 수도 다른 나라에 비해 턱없이 적었다. 지난해 35개(미 펜실베이니아대 집계 기준)로 아프리카의 가나(37개)보다 적었다. 미국이 무려 1,835개로 가장 많았고 중국 435개, 영국 288개, 인도 280개, 독일 195개 등의 순이다. 일본도 109개로 우리보다 3배 이상 많았다. 특히 중국의 싱크탱크 수는 2008년 74개에서 7년 사이 약 6배 급증했지만 우리는 29개에서 6개 늘어나는 데 그쳤다.

지금부터라도 싱크탱크의 육성이 필요하다는 지적이 제기된다. '한국형 싱크탱크 발전전략'의 저자 최형두 전 국회 대변인은 "거창한 싱크탱크를 세우는 것은 결국 국가재정·사기업에 의존할 수밖에 없는데 경기가 안 좋은 현 여건상 어렵다"며 "은퇴한 공무원 등 3~4명이 작은 연구소를 차리고 각자의 전문 분야에서 연구 결과를 내는 싱크탱크 생태계를 구축하는 식으로 접근해야 한다"고 말했다. 그는 "정부도 이들을 위한 정책금융 지원, 연구장소 제공 등으로 지원하면 사회 전반에 연구물도 풍성해지고 사회문제가 된 노후불안 등도 해소할 수 있을 것"이라고 제언했다.

/세종=이태규기자 classic@sed.co.kr