선비의 사랑방을 채웠을 법한 책장과 문갑 등 고가구가 즐비하다. 이곳에 문방사우와 분재, 도자기 한 두 점이 놓이고 산수화가 걸려 운치를 더했을 법하지만 정작 들어차 있는 것은 기괴한 나체 인물상들이다. 김학제 작가의 설치작품 ‘진동지구(Future Lyricism)’다. 아무렇지 않게 자연을 꺾어다 뒀던 이 자리에 ‘당신(사람)을 가져다 두면 어떻겠느냐’며 따져 묻는 것만 같다. 천장에 걸린 샹들리에는 전구크기로 부풀린 콘돔 수십 개를 잇고 엮어 만들었다. 크리스탈은 아니지만 못지않게 아름답다. 상상력이 그려낸 미래의 인간상은 어쩌면 문명의 장식물로 전락할지 모른다는 불안감마저 들게 하지만 그 와중에 작가는 성(性)을 인간과 자연에 내재된 힘으로 봤다.

한국국제교류재단이 중국 베이징 798예술구와 공동으로 마련해 종로구 평창동 토탈미술관에서 열리고 있는 ‘플라스틱 가든’전에 선보인 작품들은 나른한 정신을 번쩍 깨우기 충분하다. 지난 2014년 베이징에서 처음 열린 한중 교류전 ‘이스트 브릿지’의 세번 째 전시로 국내에서 열리긴 처음이다. 중국 하우아트뮤지엄 관장 겸 올해 부산비엔날레 전시감독인 윤재갑 큐레이터가 기획해 한중작가 10명이 참여했다.

똬리를 풀며 승천하는 용(龍)인가 싶어 보게 만드는 작품은 최정화 작가의 ‘신바람’. 별것 아닌 일상용품을 예술로 전환시키는 능력이 탁월한 작가는 꽃무늬 고무슬리퍼 100짝을 이어 작품을 만들었다. 뒷벽을 채운 ‘중국식 백과사전’은 최 작가가 중국의 가정집을 돌아다니며 새 빨래판을 주고 맞바꿔온 낡은 나무 빨래판 100개다. 닳고 닳은 빨래판을 시간의 흔적과 기록으로 봤다.

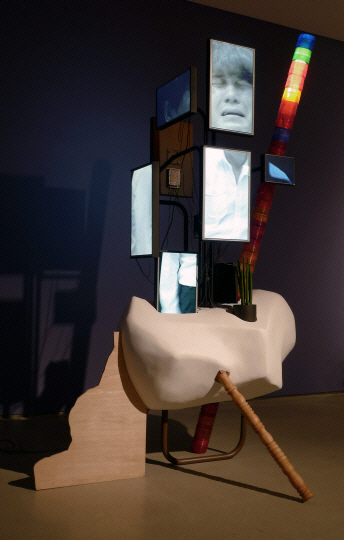

묘한 색감의 색면추상화처럼 보이는 중국작가 저우웬두의 작품은 실상 4개월 동안 분석한 베이징의 대기상태를 반영한 회색과 푸른색이다. 차가운 철제 도구에 의해 제압당한 식물들을 전시한 셴샤오민은 사회·경제적으로 만연한 폭력성을 은유한다. 전시장을 조용히 울리는 사내의 흐느낌까지도 작품의 일부인 정승 작가의 ‘우는 남자’와 어우러지면서 예술적 풍경은 우리 삶의 자화상과 겹쳐진다. 기계 속에 영혼이 감금된 듯 쌓아올린 여러 개의 모니터를 통해 통곡하는 남자의 모습을 보여주는 이 작품은 복잡하게 뒤엉킨 감정을 추스르게 한다.

“야만의 기록이 아닌 문화의 기록이란 결코 없다”는 발터 벤야민의 말이 작품 전반을 관통한다. 전시기획자 윤재갑 큐레이터는 “서구문명에 비해 상대적으로 동양의 문화는 자연친화적이라고 하는데 결코 그렇지 않다는 문제의식에서 시작한 전시”라고 밝히며 “자연을 높게,깊게,멀리 보는 3가지 시선으로 본 ‘삼원법’으로 산수화를 그려 방안에서 완상한 것이나 분재를 만들어 나무을 방 안에 둔 것 모두가 자연을 인간 임의로 절개하고 식물에 폭력과 억압을 가한 것”이라고 지적했다. 그는 “중국과 한국미술을 통해 동양미학을 바라보는 새로운 관점을 제시하고자 한다”며 “이 전시는 문명에 대한 기록이 성취의 기록이 아니라 잊고 있던 야만에 대한 재기록”이라고 강조했다. 권순관·이세현·린티안먀오·진퍙핑·쩡하오 등이 참여했다. 4월24일까지. (02)379-3994