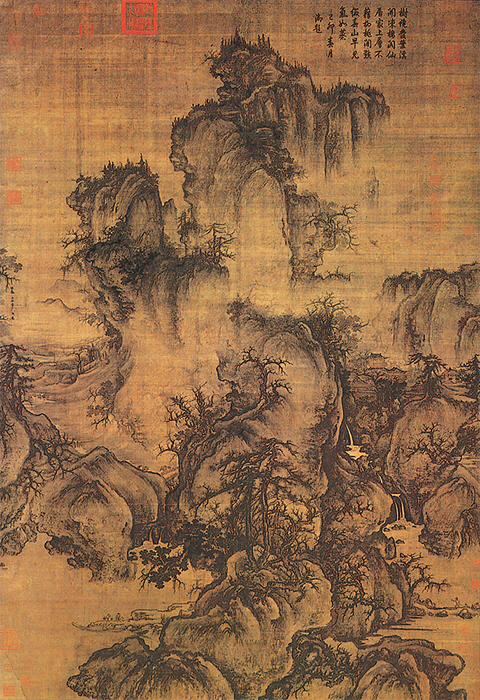

봄이 오는 길은 이처럼 기암괴석의 산세마저도 누그러뜨린다. 부드럽다 못해 몽글몽글한 느낌까지 주는 이른 봄의 정경은 북송 시대의 화가 곽희가 70대의 완숙함으로 그린 걸작 ‘조춘도’이다. 주체할 수 없는 봄기운은 녹은 물이 졸졸 흐르기 시작한 그림 중앙부의 폭포에서 터져 나온다. 물을 그리는 대신 주변을 아주 어둡게 칠해 상대적으로 폭포가 두드러진다. 뾰족한 침엽수와 뭉툭한 활엽수 모두 손가락을 스칠 듯 생생하고, 거침없는 산봉우리는 안개로 연결돼 그림 뒤편으로 뻗어오른다. 회화이론가이기도 했던 곽희는 저서 ‘임천고치’에서 “물의 흐름은 산의 동맥이고 풀과 나무는 산의 머리카락이며 안개나 아지랑이는 산의 안색”이라고 했다. 풍경화의 참된 표현은 자연의 실경에 충실한 것이라 생각해 오던 그간의 중국 전통을 깨고 곽희는 높게 보고(高遠),수평으로 보고(平遠), 깊게 보는(深遠) ‘삼원법’을 고안했다. 충실한 자연의 묘사란 보이는 그대로 그리는 게 아니라 계절의 변화를 ‘눈여겨보며’ 같은 풍경이라도 어떻게 보일 수 있는지 관찰해 터득할 수 있음을 뜻한다. 이런 그림 한 점만 있으면 자연을 뚝 떼어다가 방에 누워서 벗삼는 와유(臥遊)를 즐기기도, 빨리 가버려 더 아쉬운 봄을 곁에 묶어두기에도 더할 나위 없이 좋겠다.