서울경제신문이 오는 11일 열리는 ‘서울포럼 2016’을 앞두고 실시한 ‘이달의 과학기술자상’ 수상자 34명 대상 설문조사에서 과학자들은 결국 인류의 생산성과 건강, 복지를 증진시키는 데 중심이 될 인공지능(AI)과 바이오 분야가 4차 산업혁명을 주도할 것이라고 전망했다.

하지만 중요성에 비해 한국의 해당 기술 수준은 선진국과 추격국 사이에 끼인 ‘넛크래커’ 신세이며 이를 극복하기 위해 ‘알파고 쇼크’를 불러온 구글 딥마인드처럼 한국에도 스타트업발 혁신을 가능하게 할 토양이 절실하다고 응답했다.

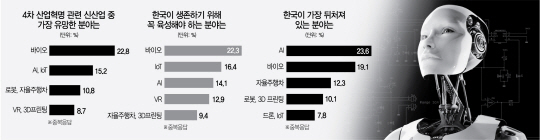

과학자들은 우선 AI, 로봇, 자율주행차, 드론, 가상현실(VR), 사물인터넷(IoT), 바이오, 3차원(3D) 프린팅 등 4차 산업혁명과 관련된 총 8개 신산업 가운데 가장 유망한 분야 1위로 바이오(22.8%)를, 인공지능(15.2%)과 IoT(15.2%)를 공동 2위로 꼽았다. 이들 3개 분야의 응답률을 합하면 50%가 넘었다. 이어 로봇과 자율주행차가 각각 10.8%, VR와 3D프린팅이 역시 각각 8.7%로 뒤를 이었다.

AI는 고도화한 알고리즘과 컴퓨터 성능, 빅데이터와의 접목으로 인간의 의사결정을 보조해 노동력, 나아가 생산성을 극대화한다. 바이오는 생명·의료뿐 아니라 에너지·식량 문제까지 말 그대로 인류가 맞닥뜨린 과제를 해결할 수 있는 분야다. 이들 분야가 4차 산업혁명의 중심축이 될 것이라는 의미다.

IoT는 또 언제 어디서나 편재하는 인터넷이 사물과 인간, 인간과 인간을 연결하는 세상을 펼칠 것으로 전망된다. 인간 활동의 편의성을 높여주는 것은 물론 아직 발견하지 못한 부가가치가 얼마든 발생할 수 있는 것이다.

‘미국과 일본, 독일 등 앞서나가는 선진국과 중국의 추격 속에서 살아남기 위해 한국이 육성해야 하는 분야는 무엇인가’라는 질문에 대해 바이오(22.3%)와 AI(14.1%)를 순서대로 꼽은 것도 이런 이유에서다.

세계의 산업 구도가 다양한 산업 간 융·복합으로 빠르게 재편되는 상황에서 신성장동력을 찾는 동시에 기존 제조업의 역량 역시 업그레이드하기 위해 한국이 바이오와 AI에 역점을 둬야 한다는 것이다.

박명순 SK텔레콤 미래기술원장은 “AI는 과거 인터넷이 산업에 미쳤던 것 이상의 파급효과를 낼 것”이라고 강조했다. 이번 서울포럼 2016에서 바이오 분야 세션의 진행자(모더레이터)로 나서는 이상엽 한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 교수는 “바이오는 전 세계 73억 인구의 지상과제인 건강 복지, 환경 문제를 해결할 자원·식량까지 맞닿아 있어 산업·시장의 규모가 커질 일만 남았다”고 진단했다.

하지만 국내 기술 수준이나 연구 환경은 아직 한참 부족하다는 것이 과학자들의 분석이다. 우리나라가 선진국에 비해 가장 뒤처진 분야로 역시 AI(23.6%)와 바이오(19.1%)를 꼽은 것이다. 응답자의 절반을 넘는 55.8%가 국내 4차 산업혁명 관련 기술이 100점 만점에 70점 이하라고 답했다. 그 사이 중국은 한국을 조만간 추월할 기세다. 미래창조과학부에 따르면 2014년 기준 한국과 중국의 전자·정보·통신기술 격차는 불과 1.8년에 그치며 바이오는 1.7년 차이다.

신산업 경쟁력이 낮은 이유로는 낮은 기초과학 수준(29.4%)이 가장 많이 지적됐다. 기초과학 부족은 우리나라가 노벨상을 거머쥐지 못하는 가장 큰 이유로 꼽히는데 신산업에서도 이런 폐단이 이어지고 있다. 기초과학 AI는 인간의 뇌를 모방한 기술이니만큼 뇌과학·뇌공학 등 기초연구가 기반이 돼야 하며 알고리즘을 고도화하는 데 필수인 수학·컴퓨터공학 등이 뿌리를 이뤄야 하지만 이들 학문은 대학에서도 비인기 전공이다. 최근 11년 동안 국내 상위 1%의 바이오 분야 논문이 외국에서 인용된 비율은 0.52%로 세계 평균(1%)의 절반 수준이다. 이밖에 국내 기업의 경쟁력 부족(17.6%), 각종 규제와 정부의 지원 및 신산업에 대한 이해 부족(11.7%) 등이 지적됐다.

이 같은 상황을 극복할 대안으로 이공계 지원확대가 절실하다는 응답이 가장 많았으며(35.2%) 벤처창업 문화의 개선(17.6%)과 부처 이기주의 해소 및 공무원 전문성 강화(11.7%)가 뒤를 이었다. 특히 정부의 스타트업 정책이 보여주기식에 그친다(29.4%)는 지적이 컸으며 창업지원이 여전히 단기 실적만 기대한다는 기타의견이 나오기도 했다. 한 AI 전문가는 “AI를 바둑에 적용하겠다는 스타트업을 7,450억원을 들여 인수하는 배짱과 안목은 아직 국내에서 기대하기 힘들다”고 꼬집었다. 대기업 집중식 경제구조(26.4%), 실패를 용납하지 않는 사회 분위기(11.7%) 등 우리 사회가 기본적으로 ‘혁신에 관대하지 못하다’는 응답 역시 있었다.

정부의 연구개발(R&D)에 대한 과도한 검증(26.7%), 관료주의 팽배(23.5%) 등 정책 실패에 대한 지적 역시 여전했다. 정문섭 진원생명과학연구소장은 “정부 과제를 나눠 먹는 R&D 하향식에서 이제 정말 벗어나야 한다”며 “기술 위주로 개발하는 기업을 찾아서 심사 후 단독지원하는 형태가 바람직하다”고 강조했다. /조양준·김창영기자 mryesandno@sedaily.com