직장인 김승희(33·가명)씨는 정수기와 공기청정기·비데·매트리스·안마의자를 렌털로 사용하고 있다. 김씨의 가계부를 들여다보면 한 달 렌털 비용이 무려 26만4,600원에 이른다. 정수기가 월 3만8,900원, 공기청정기 2만7,900원, 비데 2만5,400원, 매트리스 3만2,900원, 안마의자가 13만9,500원이다. 김씨가 이 제품들을 약정기간인 5년 동안 사용하면 총 렌털 비용은 1,587만6,000원으로 일시불로 모두 구매할 때의 비용인 1,206만7,000원(관리비용 포함)보다 다소 비싸다. 총비용은 더 들지만 김씨가 렌털을 선호하는 것은 목돈이 들지 않고 신경 쓰지 않아도 알아서 관리를 해주기 때문이다. 김씨는 “맞벌이를 하다 보니 주기적으로 관리하기가 쉽지 않은데 관리를 전문으로 해주는 직원들이 정기적으로 방문해 알아서 관리를 해주기 때문에 렌털을 선호한다”며 “또 이 제품들을 한꺼번에 구매하면 초기비용 부담이 크기 때문에 총비용은 더 비싸더라도 렌털을 활용하고 있다”고 말했다.

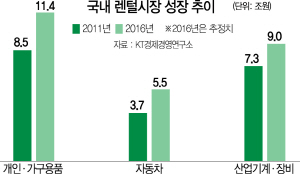

이처럼 렌털은 이제 우리 가계부에서 큰 비중을 차지하며 생활 곳곳으로 침투하고 있다. 20일 통계청의 가계동향 통계에 따르면 불과 10여년 사이에 가구당 가전제품 렌털에 사용하는 평균 지출 규모가 3.5배나 늘어났다. 가전 관련 서비스의 가구당 월평균 지출 비용도 지난 2003년 2,941원에서 지난해 1만433원으로 3.5배 넘게 늘었다. 통계청 관계자는 “가전 관련 서비스 비용에는 가전제품 렌털 비용과 설치비·수리비 등이 포함돼 있어 정확한 가구당 렌털 소비를 알 수는 없지만 가정에서 렌털에 사용하는 비용이 늘고 있는 추세는 분명하다”며 “정수기를 비롯해 연수기·비데 등 렌털하는 제품이 많아지고 관련 서비스도 늘어나고 있기 때문”이라고 설명했다. 이에 따라 렌털 산업도 급성장하고 있다. KT경제연구소에 따르면 국내 소비재 렌털 시장 규모는 2011년 12조2,000억원에서 올해 16조9,000억원 규모까지 성장할 것으로 예상된다.

렌털이 빠르게 우리 생활에 자리 잡게 된 것은 계속되는 경제 불황으로 소비자들의 소비 패턴이 바뀌고 있기 때문이다. 소유보다 사용에 초점을 맞춘 소비가 늘다 보니 소비자들은 제품을 구매하는 대신 렌털 서비스를 이용하게 되는 것이다. 또 소비자들이 렌털을 이용해 제품을 사용하는 데 점차 익숙해진 것도 요인이다. 김상준 코웨이 커뮤니케이션실 상무는 “환경가전은 제품 특성상 필터 청소와 교체, 위생 점검 등 주기적인 관리가 필수적”이라며 “이 때문에 일시불로 구입해 직접 관리하는 것보다 월 납입 방식의 렌털로 구입해 초기비용을 낮춘 후 전문가의 지속적인 점검과 관리를 받는 것이 편하고 안전하다는 인식이 확산되면서 렌털이 소비자들에게 익숙해지고 있다”고 말했다.

주거 형태의 변화도 렌털 시장 성장을 이끌고 있다. 저금리에 집주인들은 전세에서 월세로 집을 내놓으려 하고 이 때문에 자금이 부족한 젊은 세대들의 평균 거주기간이 짧아졌다. 거주기간이 짧아지면서 세입자들은 생활가전과 가구 등에 구매 지출을 줄이고 렌털을 선호하게 됐다. 김태현 토러스투자증권 연구원은 “부동산 산업이 임대주택 중심으로 재편된 일본의 사례를 보면 소비자의 구매 방식이 일시불·할부에서 계약기간 동안 부담 없이 사용이 가능한 렌털로 이동하는 모습을 보였다”며 “집주인들도 월세가 주를 이루는 주택 시장에서는 렌털 업체가 유지보수를 대행해주기 때문에 세입자가 바뀔 때마다 추가비용을 지불할 필요가 없어 렌털을 선호하는 경향이 있다”고 설명했다.

우리나라에 렌털 서비스가 처음 등장한 시기도 우리 경제 상황과 맞물린다. 코웨이(당시 웅진코웨이)가 국제통화기금(IMF) 위기를 겪은 1998년 4월 렌털 마케팅을 처음으로 선보였다. 코웨이는 1989년 정수기 사업을 시작해 단 한 번도 업계 1위 자리를 내놓은 적이 없었지만 IMF 위기라는 파고에 매출이 급감했다. 100만원이 넘는 정수기를 사려는 사람을 찾아볼 수가 없었다. 코웨이는 자체 조사 결과 정수기 판매 후 사후 관리가 제대로 이뤄지지 않아 고객만족도가 50% 이하에 머물고 있다는 점도 해결하기 위해 렌털로 정수기를 팔고 집중 관리를 해주는 서비스를 내놓자고 생각했다. 고가의 정수기를 고객들이 쉽게 구매하지 못하기 때문에 제품을 먼저 빌려주고 돈은 천천히 나눠 받자는 파격적인 제안이었다. 경기가 좋지 않은 상황에서 2년간 수익이 미뤄지기 때문에 내부 직원들의 반발도 만만치 않았지만 경영진이 의지를 갖고 적극적으로 추진했다. 코웨이의 렌털 마케팅을 시작으로 국내 시장에서도 렌털이 활성화하기 시작했다. 후발 업체들도 코웨이를 따라 렌털 마케팅을 시작하면서 소비자에게 렌털은 이제 상당히 익숙한 구매 형태가 됐다. 최근 다시 찾아온 경제 불황에 기업들이 렌털 마케팅을 하거나 신사업으로 렌털업에 뛰어드는 사례가 다시 늘고 있다. 삼성전자가 갤럭시S7을 출시하면서 렌털폰 서비스를 내놓았고 쿠쿠전자와 쿠첸 등 밥솥 제조 업체로 유명한 기업들도 렌털 상품을 내놓고 있다. 현대백화점그룹도 최근 정수기 렌털업에 뛰어들었고 AJ네트웍스도 AJ렌터스를 출범시키며 매트리스 렌털에 나섰다. 렌털 품목도 기존에 생각하지도 못한 침대 매트리스나 주방 환기용 후드 등으로까지 확산되고 있다. 또 소비자들이 생소하게 생각하는 제품을 렌털로 체험할 수 있게 해 성장하기도 한다. 바디프랜드는 렌털로 안마의자의 저변을 넓히며 급성장했다. 벤처기업 라디안은 심장제세동기 렌털을 통해 소비자들의 구매 장벽을 낮추려는 계획을 갖고 있다.

렌털은 또 정보기술(IT)과 결합하면서 새로운 시장을 만들어내기도 한다. 미술품 대여 전문 벤처 기업인 오픈갤러리는 스마트폰 애플리케이션으로 다양한 미술품을 찾아 선택하면 고가의 미술품을 대여해준다. 어떤 작품을 선택해야 할지 고민이 된다면 큐레이터 서비스를 이용할 수도 있다. 전문가가 소비자들이 원하는 분위기와 취향을 반영해 작품을 추천해주고 3개월마다 작품도 바꿀 수 있다.

빌려 쓰는 것을 넘어 같이 쓰는 공유경제 서비스도 인기다. 사람들은 ‘셰어링카’로 다른 사람의 자동차를 잠깐 빌려 사용하고 여행 숙박을 위해 ‘에어비앤비’로 다른 사람의 거주 공간을 잠시 빌린다. ‘쏘시오’ 애플리케이션으로 하루 7,000원에 DSLR 카메라를 빌리고 2,000원에 드론도 빌릴 수 있다. 아이들이 좋아하는 승용 장난감 ‘붕붕카’는 한 달 내내 빌려도 3만원이 채 들지 않는다. 소비자의 부담은 줄어들고 제품 활용도는 높아지는 공유경제의 힘이다.

이병태 KAIST 경영대학 교수는 “우버 택시, 에어비앤비 등 공유경제 서비스 기업들은 자본가치가 계속 높아지고 있는데 이는 소비자의 반응이 좋기 때문”이라며 “미국은 앞으로 소비재 상품의 절반 이상이 공유경제 서비스로 제공될 것으로 보고 있다”고 설명했다. 그는 이어 “유형자산인 옷이나 집뿐 아니라 개인간거래(P2P)처럼 금융 등의 무형자산에까지 렌털 서비스는 계속 확산될 것”이라고 덧붙였다. /강광우·백주연기자 pressk@sedaily.com