창립 62주년을 맞은 동국제강이 고(故) 장경호 창업주부터 3대째 이어져 온 ‘자체 용광로(고로) 제철소’의 꿈을 드디어 이뤘다. 지난 2014년 채권은행들과 맺은 재무구조 개선 약정을 최근 뼈를 깎는 구조조정 끝에 졸업한 데 더해 회사가 겹경사를 맞았다.

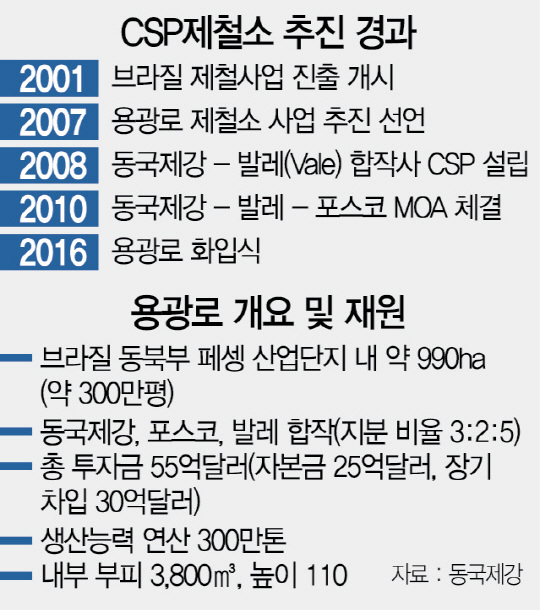

동국제강은 지난 10일(현지시간) 브라질 세아라주(州) 페셍 산업단지에서 장세욱 동국제강 부회장 등이 참석한 가운데 CSP(Companhia Siderurgica do Pecem)제철소 용광로 화입식(火入式)을 열었다고 12일 밝혔다.

화입은 쇳물의 원료인 철광석과 코크스가 들어 있는 용광로 하단부에 불을 넣는 것으로 용광로가 본격적인 쇳물 생산에 들어갔다는 의미를 갖는다. 용광로에서 생산되는 제품은 고철에 전기열을 가해 생산되는 전기로(爐) 제품에 비해 순도가 높아 자동차용 강판이나 선박에 쓰이는 후판 등 고급 제품을 생산하는 데 활용된다. 우리나라에서는 포스코와 현대제철만 자체 고로 제철소를 보유하고 있다.

동국제강과 포스코, 브라질 최대 철광석 업체인 발레가 3대2대5의 비율로 지분을 투자해 총 55억달러가 투입된 CSP제철소는 내부 부피 3,800㎥, 높이 110m 규모로 건설됐다. CSP제철소 용광로는 앞으로 연간 기준 300만톤의 쇳물을 쏟아내게 된다. CSP제철소는 국내 기업이 브라질 철강 시장에 진출한 첫 사례로 동국제강은 포스코·현대제철에 이어 자체 고로 제철소를 보유한 세 번째 기업이 됐다.

지금까지 자체 고로 제철소가 없어 중국·일본 업체나 포스코에 슬래브(쇳물로 만든 후판 원재료) 공급을 의존해온 설움도 떨칠 수 있게 됐다. 동국제강 관계자는 “고로 제철소가 없다는 한계를 가졌는데 이제 CSP제철소를 통해 후판 사업의 원가 경쟁력을 높이는 데 집중하겠다”고 말했다. 동국제강은 CSP제철소를 통해 후판 사업에서만도 연 100억원 규모의 원가절감 효과를 볼 것으로 기대하고 있다.

자체 고로 제철소 확보는 고 장경호 창업주부터 고 장상태 명예회장, 장세주 회장까지 3대째 이어져 온 ‘꿈의 사업’이다. 장세주 회장은 2012년 CSP제철소 기공식에 참석해 “브라질에 제철소를 지어야겠다고 결심했던 때의 꿈이 이제 현실로 다가오고 있다”며 기대감을 드러내기도 했다. 장세주 회장의 동생인 장세욱 부회장은 화입식에 참석해 “CSP제철소는 고로 제철소를 만들겠다는 3대에 걸친 꿈의 실현”이라고 감격해 했다. 동국제강은 전체 생산량 300만톤 가운데 60만톤을 국내로 들여와 직접 사용하고 100만톤은 글로벌 시장에 판매할 예정이다. 이를 통해 동국제강은 현재 15% 수준인 고급강 비중을 오는 2017년 30%까지 확대할 계획이다. 동국제강이 가져오지 않는 140만톤 중 80만톤은 포스코가, 60만톤은 발레가 가져가게 된다.

CSP제철소 건설이 외형확장의 상징성을 갖는 숙원사업이었다면 재무구조 개선 약정 종료는 내실 다지기를 상당 부분 마무리했다는 의미다. 동국제강은 2014년 6월 철강 업황이 급격히 악화하면서 재무구조가 나빠지자 주채권은행인 산업은행 등과 재무구조 개선 약정을 맺었다. 구조조정의 일환으로 애지중지하던 서울 중구 페럼타워 본사 사옥을 매각했고 계열사인 유니온스틸과의 합병도 단행했다. 연산 290만톤 규모의 포항 1, 2후판 공장 가동을 전격 중단하고 매각을 추진하는 등 고강도 사업재편을 추진했다. 그 결과 최근 산업은행으로부터 재무구조 개선 약정을 종료한다는 통지를 받았다. 동국제강 관계자는 “CSP제철소의 조기 가동 안정화에 역량을 집중하고 이를 통해 후판 사업 고도화에 나서겠다”고 밝혔다.