정부는 지난 6월 전력 판매시장 민간개방 정책을 발표했다. 단계적 민간개방을 통해 경쟁체제를 도입하고 다양한 사업모델을 창출할 것이라는 내용이다. 다수의 민간사업자 참여로 소비자 선택권이 보장되고 통신·전력 결합상품 등 신규서비스가 창출될 것이라고 한다. 이에 대해 국민들은 막연하고 불안하다. 똑같은 논리로 통신과 정유산업이 민영화됐지만 국민들에게 돌아온 혜택이 없다는 것은 누구나 알고 있다.

정부가 계획하고 있는 전력판매 시장 1단계 개방 대상은 설비용량 1만㎾ 이상, 2단계 개방 대상은 300㎾ 이상 소비자이다. 이는 바로 산업용 전력을 사용하는 대공장들이다. 이들 산업용 고객은 송전탑을 통해 고압전기를 직송받기에 변전·배전·검침비용이 현저히 적다. 한전 입장에서는 우량고객이다. 그러나 판매시장이 개방되면 이들은 더 이상 한전의 고객이 아닐 것이다. 현재 전력의 발전 부문 중 20∼23%를 포스코·SK·GS 등이 점유하고 있다. 그만큼 민영화된 셈이다. 최근에는 삼성을 비롯한 다른 여러 재벌도 발전시장에 가세하고 있다. 스스로 생산한 전기를 계열사에 값싸게 공급하고 남는 전기는 적정 이윤을 붙여 팔 수 있도록 해주겠다는 것이다.

우량 고객을 잃은 한전의 입장에서 보면 당장 수익은 크게 줄 것이다. 그러나 전기공급 비용은 크게 줄지 않는다. 남겨진 저압고객, 즉 불량 고객인 국민들은 적자 등 각종 이유로 비용을 떠안게 된다. 정부의 판매시장 개방 시나리오에 따라 오는 2021년이 되면 전체 소비자에게 판매시장이 개방된다. 이 시점에는 판매사업자에게 충분한 이윤이 보장될 수 있을 정도로 전기요금이 충분히 비싸져 있을 것이다. 이윤이 남지 않는데 들어올 민간사업자는 없다.

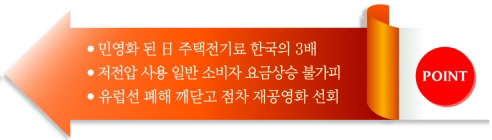

정부는 일본 사례를 자꾸 들먹인다. 일본은 후쿠시마 원전 사태의 주범인 도쿄전력 등 9개 민간전력 기업이 철저히 지역을 독점하고 있다. 정부의 규제조차 전혀 먹히지 않는 완전 민영화된 나라다. 일본의 주택용 전기요금은 한국의 3배다. 민간 지역독점의 폐해를 해소하기 위해 오히려 민간끼리 경쟁을 유도한 ‘이이제이(以夷制夷)’ 정책의 결과다. 진실은 외면하고 검증조차 되지 않은 일본 사례를 예로 드는 정부의 태도는 국민을 기망하는 일이다.

전력 민영화를 가장 앞서 추진했던 영국은 에너지 빈곤층이 20%에 달한다. 미국의 대다수 주는 개방 정책을 철회하고 강한 규제정책으로 선회하고 있다. 독일 등 유럽 국가들은 전력산업을 점차 재공영화 형태로 바꿔나가고 있다.

전력 민영화는 요금 상승, 잦은 고장과 공급 불안, 서비스 질의 악화에 따라 세계적으로 실패한 것으로 판명됐다. 민영화된 나라들의 선례를 보면 완전 경쟁이라는 말이 무색하게 채 몇 년이 지나지 않아 발전과 판매가 결합하는 시장, 대기업들의 과점시장으로 변모했다. 즉 전기를 많이 쓰는 기업이 직접 전기를 생산하면서 또 싼 가격으로 판매·거래하는 구조가 형성되는 것, 이것이 바로 시장의 논리이자 민영화의 진실이다. 오로지 한국 정부만이 뒤늦게 실패한 민영화의 전철을 밟고 판매시장 개방과 발전 분야 주식상장을 동시 추진하는 전면 민영화 정책을 추진하는 셈이다.

필자는 해외 출장 때마다 대한민국 전기의 보편성, 접근성, 공급 안정성 등 공공성을 자랑했다. 대한민국은 모든 국민이 같은 요금체계를 갖고 사용량만큼 지불한다. 그 어떤 나라도 이렇지 않다. 그러나 판매시장 개방은 전압별 요금체계, 피크요금제, 지역별 요금차등 등 요금체계의 개편을 가져올 것이다. 현재와 같이 판매시장 개방이 추진된다면 섬이나 오지에 사는 사람은 공급비용이 큰 만큼 훨씬 비싼 전기요금을 지불해야 하고 낮은 전압을 쓰는 주택용은 우량 대기업보다 더 많은 비용을 지불해야 할 것이다.

이미 2001년부터 시작된 한국 전력산업 민영화의 실패는 충분히 입증됐다. 고유가로 한전이 매년 수조원의 적자를 기록하면서 전기요금을 연달아 인상할 때에도 민간 발전회사들은 천문학적인 수익을 챙겼다. 2011년 9월 순환정전 사태가 발생하자 정부는 1인당 전력 소비가 경제협력개발기구(OECD) 국가 기준보다 너무 높다고 강조하면서 전력부족 사태의 주범이 국민인 양 호도했다. 한국의 주택용 전력 소비량이 OECD 33개국 평균의 절반에 불과하고 산업용 전력 소비량은 OECD 평균의 2배에 육박한다는 사실, 한국의 총 전력 사용량의 55.4%가 산업용인 데 반해 주택용 전력 사용량은 13.1%에 불과하다는 사실은 감췄다.

지난해 기준 주택용 전력 요금단가는 123원69전이고, 산업용 전력 요금단가는 13.16%나 저렴한 107원41전이다. 그래서 산업용 전력 사용량은 지금도 가파르게 상승 중이며 원자력과 민간발전은 계속 늘어나고 있다. 국민들에게 더 많은 부담을 지우고 재벌과 대기업만을 이롭게 하는 전력산업 민영화는 이제 중단돼야 한다.

송유나 사회공공연구원 연구위원