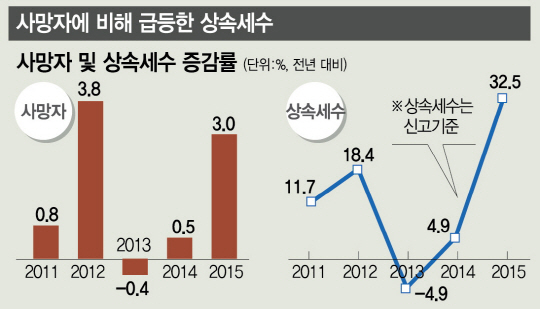

지난해 사망자가 3% 늘어난 데 그쳤지만 상속세는 30%나 폭증하면서 배경에 관심이 쏠리고 있다. 상속세수는 사망자가 늘어난 만큼 증가하기 마련이지만 10배가 넘게 불면서 ‘상속세 미스터리’라는 말까지 나온다.

18일 기획재정부 등에 따르면 지난해 사망자는 27만5,700명으로 1년 전에 비해 3.0% 증가했다. 하지만 국세청이 조기 공개한 지난해 상속세수는 2조1,896억원(신고 기준)으로 전년보다 32.5% 늘었다. 2조원을 넘어선 것은 처음이며 증감률도 최근 10년간 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 높다.

지난해 돈 많은 사람들이 유독 많이 사망했다고 추측할 수 있지만 이는 막연한 추론에 불과하다는 지적이다. 자산가 중 상속 준비 없이 요절한 사람이 있을 때 상속세가 일시적으로 폭등하지만 역시 설득력이 부족하다. 요절한 자산가가 있었다면 상속세를 낸 사람(피상속인) 수는 큰 변동이 없고 상속세수만 급증한다. 하지만 지난해 피상속인은 5,452명으로 지난 2014년에 비해 13.7% 증가했다. 2014년의 3.8%에서 확대됐다.

기재부 안팎에서는 상속세 증가의 원인을 부동산에서 찾고 있다. 이른바 ‘최경환 효과’라는 것. 최경환 전 부총리 겸 기획재정부 장관이 2014년 7월 부동산 담보대출 규제 완화, 금리 인하 등의 정책을 들고 나오며 부동산 가격이 급등했고 상속세수도 덩달아 늘었다. 세법상 대략 10억원 이하(배우자와 자녀가 있는 경우)의 자산을 물려주면 상속세를 내지 않는다. 강성훈 한국조세재정연구원 부연구위원은 “면세점 이하에 있던 사람들의 자산이 부동산 가격 급등으로 10억원을 넘어섰고 이들 중 사망자가 나오며 상속세를 낸 사람도 크게 늘어난 것으로 보인다”고 분석했다. 국토교통부에 따르면 지난해 전국 땅값(지가 지수)은 2.4% 증가해 2007년(3.9%) 이후 8년 만에 최고치를 경신했다. 전국 아파트 가격지수(KB부동산)도 지난해 12월 100포인트로 1년 전(95.2포인트)보다 5.1% 상승했다. 2011년(9.6%) 이후 4년 만에 최고치다. 기재부의 한 관계자는 “다만 이들은 10억원을 초과하는 자산에 대해 상속세를 냈으므로 낸 세금은 많지 않았을 것”이라며 “대신 자산가의 자산 가치가 부동산 가격 상승으로 급등한 것이 세수를 늘리는 데 결정적인 영향을 미쳤을 것”이라고 분석했다.

부동산 가격 상승이 상속세를 불리는 현상은 과거 사례로도 입증된다. 전국 주택가격과 지가가 3개 분기 연속 상승한 2006년 상속세는 30.9% 급증했고 이듬해에도 11.1% 추가 상승했다. 2011년에도 부동산 가격이 들썩여 상속세가 11.7%, 2012년에도 18.4% 뛰었다.

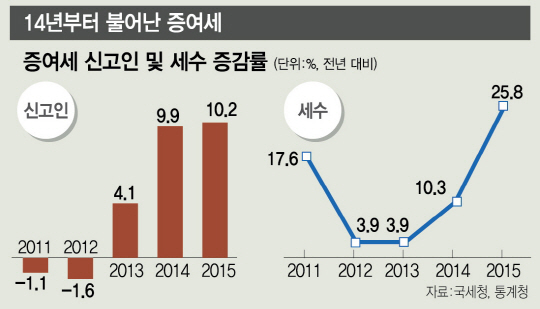

증여세도 2014년부터 급증세를 타고 있다. 증여세수(신고 기준)는 지난해 2조3,628억원으로 사상 처음 2조원을 넘었다. 증감률은 25.8%에 달했다. 2014년에도 1조8,788억원으로 10.3% 증가했다. 2013년에는 3.9% 늘어나는 데 그쳤다. 증여세 신고인은 2013년 4.1%에서 2014년 9.9%, 지난해 10.2%로 상승 폭을 키우고 있다.

고득성 스탠다드차타드(SC) 프라이빗뱅킹(PB) 이사는 “경기가 안 좋아지고 기준금리도 낮아지면서 세금을 아끼는 게 진정한 재테크라는 인식이 확산됐고 상속세 폭탄을 맞는 것보다 미리 증여하는 게 이득이라는 열풍이 분 결과”라고 풀이했다. 베이비부머(1955~1963년생) 자녀들이 결혼을 하기 시작한 것도 한 이유다. 맏형 격인 1955년생 기준으로 보면 이들은 대략 25~30세였던 1980~1985년도에 결혼을 했다. 이들의 자녀는 현재 30~35세로 결혼 적령기다. 한국 정서상 결혼하는 자녀에게 자산을 증여하는 경우가 상당하면서 증여세가 급증한 것으로 풀이된다.

상속·증여세가 늘어나는 것은 ‘부(富)의 세대이전’이 활발해지고 있다는 뜻으로 경제에 긍정적이라는 분석이다. 기재부의 한 관계자는 “민간소비가 구조적으로 부진한 이유 중 하나는 부유한 노년층이 부동산을 끌어안고 소비를 안 하고 자녀 세대는 쓸 돈이 없기 때문”이라며 “노년층의 부가 소비성향이 높은 자녀 세대로 이전되며 민간 소비에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다”고 기대했다.

/세종=이태규기자 classic@sedaily.com