# 서울 은평구에 거주하고 있는 주부 안모(49)씨는 인근 공사장에서 나는 소음으로 탈모 증상까지 호소하고 있다. 관할 구청에 민원을 수차례 제기했지만 단속 수준에 이르지 않는다는 답만 들었을 뿐이다. 안씨는 “바로 옆에서 터파기 공사가 한창일 때는 미치는 줄 알았다”며 “그렇다고 갑자기 이사할 수도 없고 너무 힘든 나날”이라고 토로했다.

지역사회 최대 갈등 쟁점으로

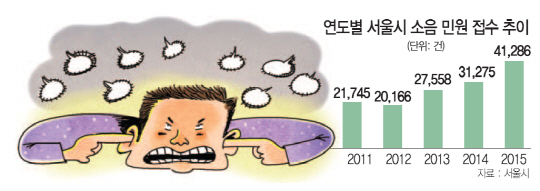

지난해 서울에서 발생한 소음으로 인한 민원접수 건수가 무려 4만1,286건에 이르는 것으로 나타났다. 이는 2011년 2만1,745건보다 약 두 배 가까이 많은 수치로 공사장이나 집회·시위 확성기에서 나오는 각종 소음으로 인한 불편이 갈수록 가중되고 있는 것으로 조사됐다.

15일 서울경제신문이 서울시의 ‘소음·진동 연도별 민원접수 현황’ 자료를 입수해 분석한 결과 2011년 이후 해마다 소음으로 인한 민원 접수 건수가 증가했다.

문제는 최근 층간소음과 같은 이웃 사이에서 발생하는 분쟁과 맞물려 집단 소송을 넘어 지역사회의 최대 갈등 쟁점이 되고 있다는 것이다. 일단 소음의 종류를 보면 공사장 작업 과정에서 발생하는 것이 전체 민원의 70~80%를 차지한다. 지난 2013년 2만1,154건으로 전체의 76.8% 수준이던 것이 2014년 74.8%로 다소 줄었다가 지난해 다시 80.4%까지 늘었다. 범위를 전국으로 넓혀 중앙환경분쟁조정위원회에 접수된 지난해 환경분쟁 조정신청 건수를 봐도 총 210건 가운데 소음·진동이 84.3%(177건)에 이른다. 즉 주된 환경분쟁의 이유가 소음이라는 것이다. 전문가들은 재개발 사업과 아파트 및 빌딩과 주택 건설, 상하수도 개보수, 도로 유지보수 등의 공사가 끊이지 않는 점을 주된 이유로 꼽았다. 여기에 교통량 증가에 따른 자가용이나 오토바이 소음에다 확성기 소리까지 더해지는 상황이다. 구별로는 강남구(5,774)와 은평구(3,070건), 관악구(2,770건) 등이 가장 시끄러운 곳으로 파악됐다. 상대적으로 덜 시끄러웠던 곳은 강동구(538건)와 영등포구(593건), 강서구(817건) 등이다.

당국 규제 행정조치도 미흡

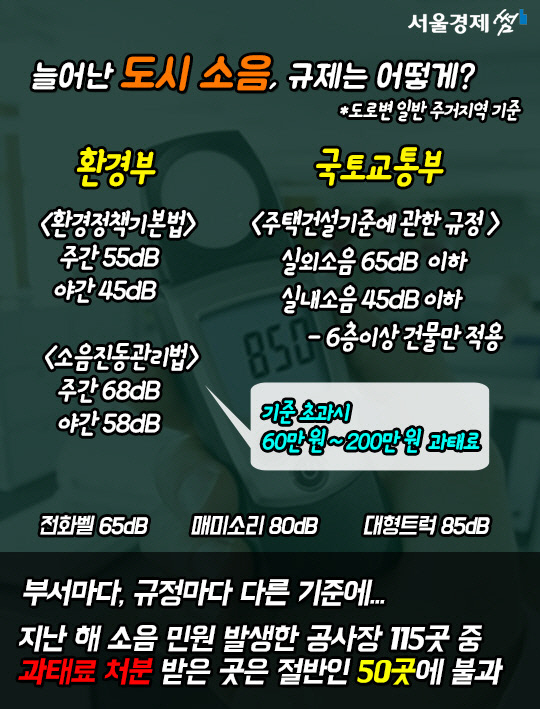

소음을 규제하기 위한 당국의 행정조치가 미흡하다는 게 전문가들의 공통된 의견이다. 우선 환경부와 국토교통부로 이원화돼 있는 소음 기준을 개선해야 한다는 게 이들의 주장이다. 환경부는 환경정책기본법(주간65㏈·야간55㏈, 도로변 주거지역)과 소음진동관리법(주간68㏈·야간58㏈, 주거지역)으로 구분하고 있지만 국토부는 주택건설기준에 관한 규정(실외소음 주간65㏈, 30가구 이상 공동주택에 한함)을 적용한다. 국토부 내용에는 6층 이상 건물은 실외소음 기준을 만족하지 못해도 실내소음 기준만 만족하면 저감대책을 따로 마련하지 않아도 된다. 결국 고층에 거주할수록 외부 소음에 더 많이 노출될 수밖에 없는 구조다. 안형준 건국대 환경공학과 교수는 “공사 현장에서 규정을 지키지 않아도 사실상 단속할 수 있는 수단이 없고 민원이 제기될 때만 잠시 지키는 정도”라며 “도시계획심의위원회 심의 단계에서부터 소음 기준을 제시해 사전에 분쟁을 예방해야 한다”고 꼬집었다. 책임자 처벌을 강화해야 한다는 주장도 상당하다. 노명선 성균관대 법학전문대학원 교수는 “주민 입장에서는 과도한 소음을 제대로 입증하기 쉽지 않다”며 “건설사 대표는 물론이고 현장 책임자도 처벌할 수 있게 행정 조치를 강화해야 한다”고 강조했다. 주로 주거형태가 아파트와 다세대 주택과 같은 밀집된 형태로 돼 있는 점을 고려해 보다 세밀한 규정과 관리·감독 강화, 그리고 엄중한 처벌을 포함하는 행정대책을 마련해야 한다는 지적이다. /권대경·박진용기자 kwon@sedaily.com