지난 2011년 일본 동북부(도호쿠)에서 발생한 규모 9.0의 강진은 일본에만 영향을 미친 것이 아니었다. 당시 해당 지역의 지하에서 발생한 지진파가 오랜 세월 잠잠했던 우리나라의 단층을 ‘깨우는(활성화)’ 역할을 했다는 것이 전문가들의 분석이다. 한반도의 단층대가 5년 새 ‘시한폭탄’으로 변했을 수 있다는 것이다.

이달 경북 경주 지역에서 일주일 간격으로 규모 5.8과 4.5의 강한 지진이 발생하면서 지진의 원인과 배경에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지하 깊숙한 곳에 있는 단층의 움직임이 이번 지진의 근본 원인으로 지목되면서 ‘단층을 이해해야 지진을 예측할 수 있다’는 인식이 더욱 커지고 있다. 하지만 정부는 전자식 지진계로 공식 관측한 최근 40년의 통계나 조선시대의 정량화되지 않은 사료를 어림해 아직까지도 ‘한반도에서 대지진 발생 가능성은 희박’하다는 발표만 앵무새처럼 되풀이했다. 정부가 일본 강진 후 지난 5년여 새 한반도 주변 단층구조가 급변했음을 인식하고 타성에 젖은 지진대책에서 벗어나 ‘제로 베이스’에서 밑그림을 다시 그려야 한다는 목소리가 학계에서 높다.

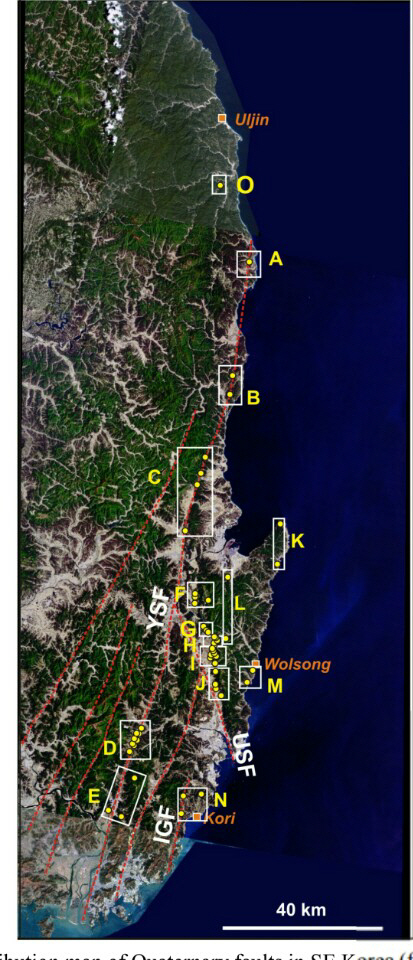

활성단층 연구는 ‘지진 데이터’를 효과적으로 파악하고 지진의 원인을 분석할 기초과학 학문이다. 지진은 지층이 휘어지거나 끊어질 때 발생하며 대규모의 지진은 특히 지층이 아예 끊어질 때(단층) 일어난다. 그리고 단층은 한 번만 발생하는 것이 아니라 반복적으로 일어날 수 있으며 이런 단층을 ‘활성단층’이라고 한다. 이번 지진 역시 활성단층일 가능성이 높은 양산단층의 움직임이 지진의 원인이 됐다는 분석이 지배적이다. 양산단층은 경북 영덕과 부산 낙동강 하구를 잇는 170㎞의 선 모양 단층이다.

활성단층의 기본 정의는 ‘최근 지질시대에 발생했고 앞으로도 발생할 가능성이 있는 단층’이다. 활성단층 연구가 중요한 것은 ‘어디서, 언제, 어느 정도 규모의’ 지진이 일어날지 파악이 가능하기 때문이다. 지진이 보통 지각과 지각이 만나는 ‘판’의 경계에서 일어나는 점을 고려하면 활성단층의 위치는 진앙을 쫓는 최상의 단서이다. 발견한 활성단층의 운동주기를 파악하면 지진 발생 타이밍을 알 수 있고 단층의 크기를 측정해 지진 규모를 알아낼 수 있다.

특히 우리나라는 유라시아판의 경계부에서 벗어나 있어 활성단층 추적을 통한 지진 예측이 중요하다. 김영석 부경대 지구환경과학과 교수는 “지진 경험이 적은 탓에 과거의 사료만으로 지진의 발생 특성을 이해할 수 없어 활성단층은 매우 중요한 지질학적 증거”라고 강조했다.

하지만 아직 우리나라의 활성단층이 몇 곳이나 있는지 파악조차 되지 않은 실정이다. 이번 경주 지진의 원인이 된 양산단층과 인근의 울산단층(울산만 인근의 20㎞ 선형 구조) 주변에 60여개의 활성단층이 있다는 사실만 밝혀졌을 뿐 그 외 지역은 사실상 ‘깜깜이’ 상태다. 국민안전처의 단층 파악 관련 대형 연구개발(R&D)은 내년부터 본격적으로 시작된다. 손문 부산대 지질환경과학과 교수는 “(양산·울산단층 주변에서) 발견된 것만 60여개라는 의미이지 실제로는 몇 개가 있을지 알 수가 없다. 국토 전체는 더더욱 알 수 없다”며 “단층지도 제작을 서둘러야 한다”고 지적했다.

또 활성단층을 판단하는 명확한 기준을 정립하고 파악한 단층 정보를 일반 대중이 쉽게 접하도록 공개하는 한편 단층 연구를 위한 기술적인 개선을 이루는 등 병행돼야 할 요건들이 상당히 많다는 것이 전문가들의 공통된 의견이다. 손 교수는 “무엇이 활성단층인지 보다 명확한 기준을 세우고 검증하는 시스템이 필요하며 이 정보를 어떻게 국민안전을 목적으로 공유하고 활용할지에 대해 국가 차원에서 정책을 수립해야 한다”고 강조했다.