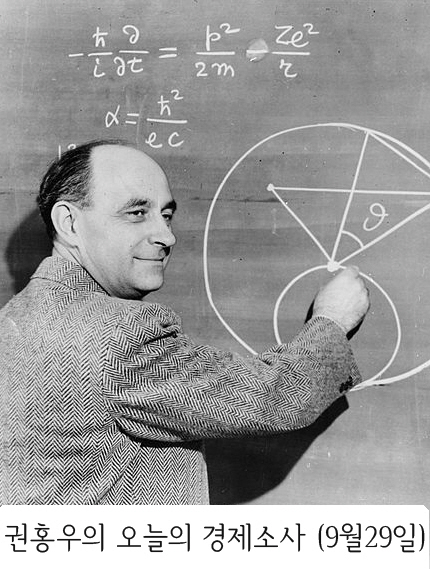

‘이탈리아 항해자가 신세계에 들어갔다. 원주민의 반응은 매우 좋았다.’ 1942년 12월의 어느 겨울 날, 핵분열 실험을 지켜본 한 과학자는 미국 정부에게 이런 내용의 비밀 전보를 보냈다. 세계 최초의 핵분열 실험을 주도한 인물은 엔리코 페르미(Enrico Fermi). 이탈리아 출신 망명 과학자로 1938년 노벨 물리학상 수상자였다.

정부에 보낸 전보 대로 페르미의 실험 성공은 신대륙을 발견한 이탈리아 출신 콜럼버스의 업적에 버금갔다. 핵폭탄에서 원자력 발전소에 이르기까지 세상을 크게 바꿨으니까. 시카고 대학 미식축구장 지하 에서의 핵분열 실험은 미국 정부로서도 모험이었다. 자칫 잘못하면 폭발하거나 시카고 전체가 오염될 수도 있었다.

페르미의 연구팀이 실험을 위해 가동한 세계 최초의 원자로(atomic pile)에서는 원자폭탄과 저렴한 전기, 새로운 치료법이 나왔다. 과학자들은 우주의 구조를 연구할 도구를 얻었다. 오늘날 전세계의 전력생산의 6분의1을 차지하는 435개 원자력 발전소(2014년 기준)도 페르미 원자로를 원형 삼아 발전한 것이다. 인류는 현대판 프로메테우스인 페르미에게 원자력이라는 새로운 불을 얻은 셈이다.

정작 당시 미국 정부의 실험 목적은 오직 하나였다. 적을 일거에 살상할 수 있는 원자 폭탄 제조. 시카고시가 재앙에 빠질 위험을 무릅쓰고 미국이 실험을 강행한 이유도 바로 여기에 있었다. 핵분열 시험 성공에 고무된 미국 정부는 원자 폭탄 개발을 서둘렀다. 페르미가 고문 자격으로 참여한 ‘맨해튼 프로젝트’의 결과는 익히 아는 대로다. 유사 이래 최초의 초(超)대량 살상무기의 등장.

1945년7월 중순 실시된 최초의 실제 핵폭발 실험에서는 지름 76m 웅덩이가 생겼다. 원자폭탄의 위력은 과학자들의 예상보다 강력했다. 페르미는 핵폭발을 지켜보면서 ‘천 개의 태양보다 밝다’는 유명한 말을 남겼다. 관람석에서 폭발 직전에 종이를 떨어뜨리고 그 위치 변화로 원자 폭탄의 위력을 측정했다는 일화도 전해진다. 간단하든 복잡하든 모든 생활을 과학적 사고와 실험으로 임했던 페르미의 단면을 말해주는 일화다.

미국은 원폭 개발을 완료하고도 사용을 망설였다. 실험 결과 위력이 너무 크다는 점이 확인됐기 때문이다. 고민하던 미국은 결국 원폭을 사용했다. ‘패배가 확실해도 끝까지 저항하는 일본인의 특성상 일본 본토에 미군이 상륙할 경우 최소 100만명 이상의 사상자가 발생할 것’이라는 추정이 나오자 미국은 히로시마와 나카사키에 원폭을 떨어뜨렸다.

수많은 비전투원, 남녀노소가 원자폭탄의 무차별 살상력에 목숨을 잃는 참상을 목격한 뒤부터 페르미는 반원폭주의자로 돌아섰다. 수소폭탄 제조에도 반대, 참여하지 않았다. 전쟁이 끝난 뒤 페르미는 원자 핵연구소에 교수로 자리 잡아 원자력의 평화적 이용을 연구하려 했지만 시간이 짧았다. 위암으로 고생하다 1954년11월28일 숨졌다. 53세, 아까운 나이였다.

인생의 정점에서 사망한 페르미의 일생은 ‘천재’라는 단어로 압축할 수 있다. 1901년 9월29일 이탈리아에서 철도공무원의 2남1녀 중 막내로 태어난 페르미는 어려서부터 수학과 라틴어의 신동으로 불렸다. 고교입시 수학답안지로 박사급 실력자라는 찬사를 받고 대학 재학 중에는 교수들을 상대로 양자역학 강의도 맡았다. 25살에는 양자역학과 수학을 접합한 ‘페르미-디렉 통계’를 발표, 세계적인 학자의 반열에 올랐다.

로마대학 물리학 교수로 발탁된 페르미는 중성자와 핵분열 연구에 매달려 연쇄 반응이 일어날 수 있는 물질은 우라늄-235와 풀루토늄-239라는 사실을 규명해냈다. 노벨물리학상을 받은 것도 이 덕분이다. 노벨상 수상을 이유로 가족과 함께 이탈리아를 출국한 페르미는 미국행을 택했다. 이탈리아 파시스트 정권 아래서 유대인 부인과 두 아이의 안전이 위협 받았던 탓이다.

망명지인 미국에서 페르미는 이론을 현실로 만들었다. 요즘도 ‘원자력 시대의 설계자’로 기억된다. 주목할 대목은 2차대전을 종결한 원자폭탄 개발을 페르미 뿐 아니라 수많은 망명 과학자들이 주도했다는 점. 독일 출신의 아인슈타인과 헝가리 태생인 폰 노이만·레오 실라르드, 오스트리아의 오토 프리슈 등이 자기 나라에서 연구를 이어나갈 수 있는 환경이었다면 역사는 어떻게 변했을까. 요즘도 미국 페르미연구소에는 전 세계의 천재 과학자가 몰린다.

원자폭탄을 제조하는 맨해튼 계획에 참여했던 망명 과학자들이 나중에는 핵무기 개발을 적극 반대했다는 점도 주목할 대목이다. 아인슈타인과 페르미는 물론이요, 핵분열의 개념을 최초로 파악한 인물이자 ‘핵 무기 개발이 필요하다’ 청원서를 주도한 레어 실라르드까지 전공을 핵물리학에서 원자생물학으로 바꿔가며 핵무기 반대와 핵의 평화적 이용에 앞장섰다.

원자력의 안전한 이용은 어디까지 가능할까. 지난 1960년대 신문을 들춰보면 사람들은 원자력이 모든 것을 해결해 줄 것이라고 믿었다. 심지어 쌀에 우라늄 광선을 비추면 병충해 없이 높은 소출을 올릴 수 있다고 여겼다. 페르미에 의해 열린 원자력 시대는 한반도에서만큼은 판도라의 상자인지도 모르겠다. 북은 핵으로 주변을 위협하고 남에서도 핵무장론이 일고 있는 가운데 원자력 발전소가 집중된 지역은 지진으로 떨고 있으니.

/권홍우기자 hongw@sedaily.com