지난달 30일은 바이오 업계에 ‘검은 금요일’이었다. 한미약품의 베링거인겔하임 계약해지 소식이 전해지면서 코스피200 헬스케어지수와 의약품업종지수는 전날보다 각각 8.82%, 6.75% 폭락했다. 특히 한미약품의 늑장공시 논란에 바이오 업계에 대한 불신감이 증폭되면서 이제 막 새싹을 틔우려는 산업 전반의 위기로 전염될 것이라는 우려까지 나온다. 하지만 전문가들은 이른바 ‘한미 쇼크’로 신약개발의 길이 그만큼 험난하다는 점을 다시 한번 확인한 만큼 ‘장밋빛 환상’을 버리고 국내 바이오 산업 환경과 정책을 재정비할 수 있는 성장통으로 삼아야 한다고 입을 모았다. 서정선 한국바이오협회 회장은 3일 “한미약품 늑장공시 논란은 정확한 내막을 알아봐야 한다”면서도 “한미약품이 신약개발의 중간단계라도 글로벌 시장에 진출했다는 점까지 평가절하해서는 안 된다”고 말했다.

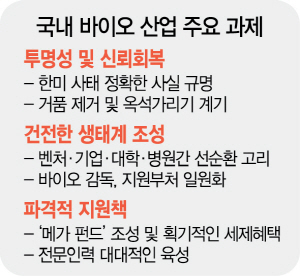

한미 사태를 계기로 관련 공시 제도를 개선하고 바이오 산업에 낀 일부 거품을 제거해 ‘옥석 가리기’에 나서는 한편 건전한 생태계 조성의 기회로 삼자는 것이다. 전문가들은 여러 정부부처에 분산된 바이오 산업 육성 컨트롤타워를 일원화하고 현재 따로따로 노는 ‘벤처-대기업-대학-병원’ 간 바이오 선순환의 고리를 정비해야 한다고 지적했다. 또 초기 벤처기업의 자금난 해소, 해외 3상 세제혜택 등 세제정비, 바이오 전문인력 육성, 최소한 5조원 이상의 ‘메가바이오펀드’ 설립, 글로벌 기업과의 전략적 제휴 등도 해결해야 할 과제다.

이미 저성장 고착화 위기에 빠진 한국으로서는 인공지능(AI)과 더불어 4차 산업혁명의 핵심인 바이오 산업 육성이 더 이상 미룰 수 없는 사활적 과제로 등장했다. 조선과 자동차·전자 같은 기존 주력 산업은 중국에 추월당할 위기감이 커지고 2000년대 초반 5%에 이르렀던 우리나라의 잠재성장률은 3~3.2%로 추락한 상황이다. 반면 고령화, 생명공학 발전 등의 여파로 바이오·제약 산업은 급팽창하는 추세다. 미국·영국·유럽연합(EU) 등 선진국은 물론 중국도 관련 산업 육성에 심혈을 기울이고 있다. 시장조사 업체 이밸류에이트파마가 지난해 미국 주요 산업의 영업이익률을 분석한 결과 바이오는 30.2%로 주요 업종 중 1위였다. 반도체 18.2%, 화학은 8.8%였고 한때 미국 경제를 이끌었던 자동차는 4.1%에 그쳤다.