짐 해리스는 케네디 우주 센터의 장비 창고를 방문해 모든 것이 정상적인지 확인했다. 우주 탐사의 새 역사를 쓴 이 장비 개발에 어떤 기여를 했는지 해리스에게 묻자, 그의 대답은 놀랄 만큼 겸손했다.

그가 만든 기기는 지극히 단순하면서도 확실하다. 여기서는 그 기기가 어떻게 만들어졌는지 살펴보고자 한다. 지금으로부터 10년 전, 해리스는 비포장 진입로에 있던 컴프레서에 플라스틱 컵을 거꾸로 놓았다.

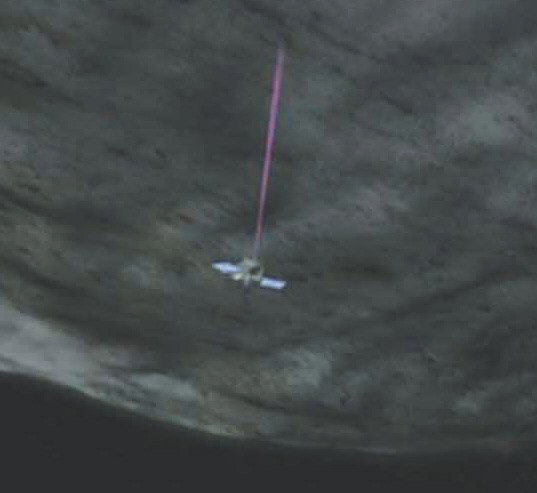

그리고 나서 올 9월, TAGSAM라는 완성된 메커니즘은 베누로 여행을 떠났다. 베누는 지구에서 가장 가까운 소행성으로, 지구에서 가장 가까울 때의 거리는 299,337km이다. 도착한 탐사선은 표본을 획득할 것이고, 이 표본은 태양계 형성에 대한 기존의 지식을 바꿀 지도 모른다. 해리스를 포함한 개발팀은 NASA의 오시리스 렉스 임무의 결과를 기다리고 있을 뿐이다.

오시리스 렉스라는 이름은 스펙트럼 해석, 자원식별, 보안, 표토 탐사선(Origins Spe -ctral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer)의 약자다. 이 탐사선은 태양광으로 작동되며, 소행성 베누가 목적지다. 발사는 2016년 9월 8일에 실시되었다.

베누는 탄소질의 돌덩어리다. 직경은 500m다. 표면에는 표토(돌가루 모양의 물질)가 덮여 있다. 이 표토는 태양계가 만들어진 지 얼마 안 되었을 때 덮여진 것이다. 과학자들이 이 표토를 분석한다면 베누, 지구, 그 밖에 다른 태양계 행성들의 생성 당시의 환경에 대해 더 많이 알 수 있을 것이다.

베누는 22세기 후반, 지구와 너무 가까워질 수도 있다. 궤도 모델에 따르면 이 시기 베누가 지구와 충돌할 확률은 2,700분의 1이다. 충돌할 경우 TNT 2,750메가톤의 파괴력이 방출되어, 애리조나의 투산(미국 애리조나 주 피마 카운티에 있는 도시)만한 면적이 지도에서 사라지게 된다.

그러므로 이 작은 베누에 우리 지구가 걸어온 길, 그리고 앞으로 지구의 운명이 담겨 있다고 해도 과장은 아니다.

베누에는 우리 지구가 걸어온 길, 그리고 앞으로 지구의 운명이 담겨 있다.

베누는 크기가 작고 지구에 근접하며 오래 전에 만들어졌기 때문에 탐사에 이상적이다. NASA는 베누의 표면 지도를 만들 것이다. 또한 적외선 스펙트럼 데이터도 획득할 것이며, 베누의 표면 표본을 지구로 가져올 것이다. 그러나 미세 중력 속에서 움직이는 이 작은 소행성에서 무슨 수로 표본을 획득할 것인가?

록히드 마틴은 이 문제를 해결하기 위해 사내의 의견을 모았다. 록히드 마틴 사의 오시리스 렉스 우주선 프로그램 관리자인 리치 쿤스는 이렇게 말했다.

“새 아이디어를 마구잡이로 모집하다가는 최적의 아이디어를 놓칠 수 있습니다. 그보다는 사람들이 우리 작업실에 와서 그들이 가진 가장 뛰어난 아이디어를 실제로 만들어 보여주게 하는 것이 최적의 아이디어를 얻기에 더 적합합니다.”

그렇지 않으면 너무 개성이 뛰어난 사람이 개발팀을 좌지우지하게 되고, 결국은 매우 혁신적이었던 작업을 흐트러뜨릴 수도 있다고 한다.

그렇게 록히드 마틴 사의 엔지니어들은 업무에 돌입했다. 모두 어느 정도의 기본은 필요하다고 가정했다. 드릴, 삽, 집게 등의 공구가 필요하다는 것은 모두 알고 있었지만, 이 도구 들은 미세 중력 상태의 베누에서 제대로 제어하기가 어렵다. 자갈이 많은 베누의 표면은 마치 탁구공이 가득 들어찬 어항과도 같다. 그 속에서 탁구공을 집어내기란 매우 어렵다.

경쟁 끝에 나온 디자인은 세발 집게, 진공 토련기, 팬 블레이드로 이루어진 메커니즘이었다. 그러나 베누의 미세 중력에 의한 반발력이라는 문제를 해결하기에는 이 방법도 역부족이었다.

바이킹 탐사선 때부터 연구원으로 일했고, 현재 록히드 마틴 사의 수석 과학자인 벤 클라크 박사는 해리스에게 기압 차이를 사용해 표본을 획득하자는 아이디어를 주었다. 미세 중력이 작용하는 소행성의 자갈을 퍼 담으려면 진공청소기를 사용하면 된다는 것이다.

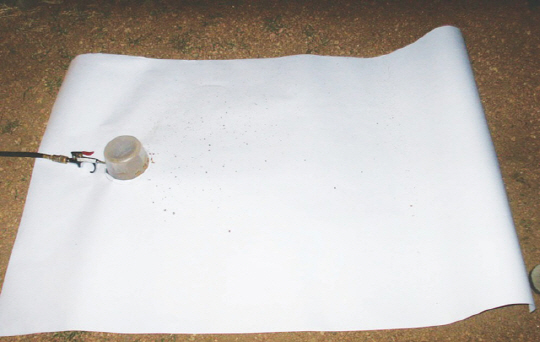

해리스는 당시 중학생이던 아들과 함께 이 이론을 검증하기 위해 덴버의 흙길 진입로에 종이 한 장을 놓았다. 그리고 앞서 말했던 플라스틱 컵에 구멍 여러 개를 낸 다음, 흙 위로 뿜은 압축 공기가 흙을 컵 안으로 집어넣는다는 것을 입증했다.

해리스는 이 초기 디자인을 뮤캡(Muucav)이라고 불렀다. 진공을 의미하는 vacuum의 철자를 반대로 한 것이다. 마지막 실험에서는 100% 질소 가스가 소행성 표면에 5초간 퍼부어진다. 이 실험으로 우주선의 균형을 깨는 힘을 발생시키지 않는다. 아이스 스케이트 날로 벽을 긁는 것보다는 에어 하키 퍽을 살짝 두드리는 것과도 비슷한 움직임을 보인다.

쿤스는 “소행성과 우주선, 표본 수집기 간의 상호작용 관계를 감안하면 이 방법이 제일 좋습니다.”라고 주장한다.

결국 이 장비에는 엉뚱하지만 그만큼 정확한 이름이 주어졌다. 바로 촉초형 표본 획득 메커니즘(Touch -And-Go Sample Acquisition Mechanism, TAGSAM)이다. 뭔가 대단한 느낌을 주는 이름이다.

그러나 어린 학생들 과학 경시 대회 프로젝트에나 걸맞을 허접하고 단순한 컵이 어느 날 갑자기 우주 과학의 훌륭한 메커니즘이 된 것은 아니다. 해리스는 “최소 두 단계 이상의 진화 과정이 필요했지요.”라며 웃는다.

다음 단계는 금속으로 이루어진 컵이었다. 처음 만들어진 것보다 그렇게 크지는 않았지만, 작은 필터와 이산화탄소 카트리지 만 한 병이 달려 있었다.

그 이후 3~4개의 시제품이 더 만들어지면서 우리가 아는 TAGSAM의 모습이 되었다. 직경 30cm의 표본 필터, 길이 3m의 팔, 포고(놀이기구)가 달려 있다. 마치 전시장 바닥 청소기같이 생겼다.

“진입로에서 여기까지 오는 길은 정말 멀고 험했습니다.”

비행기를 이용한 수 주간의 무중력 실험도 거쳤다. 한 번 비행에서 50회의 무중력 상태를 체험했다. 진공상태에서 100회의 실험도 했다. 질석, 스티로폼 알갱이, 화산암, 톱밥, 모르타르 등 타기시호 유성과 유사한 조건 하에서도 실험했다.

그 외에도 베누의 표면에 있을 수 있는 모든 환경을 다 재현해 놓고 실험했다. 이 장비는 최소 60g, 많으면 1.8kg의 표본을 획득할 수 있다.

38년 전, 해리스는 학교를 졸업하자마자 록히드 마틴의 모기업인 마틴 마리에타 사에 취업했다.

해리스의 작품이 NASA 로켓에 실려서 우주로 가는 것은 이번이 처음이 아니다.

그는 지난 1999년 발사된 혜성 탐사선인 스타더스트의 여러 구성품들도 설계했다. 그 중에는 표본 회수 캡슐의 내부, 그리고 에어로젤이 부착된 테니스 라켓 그물 같은 격자망을 펼치는 로봇 팔도 포함되어 있었다.

해리스는 오시리스 렉스 로켓을 실은 아틀라스 5호 로켓이 발사되는 때부터 그 작동 상황을 록히드의 덴버 사옥에 있는 비행 제어 콘솔에서 보고 있다. 38년이라는 시간이 흘렀음에도 그는 열정을 잃지 않았다. 해리스는 “발사 일정이 정해지고 카운트다운이 진행되면 언제나 흥분됩니다.

로켓이 발사되면 가슴이 벅차오르는 기분이지요.” 라고 말한다.

록히드 마틴 사와 NASA는 발사 시점부터 2023년까지 오시리스 렉스의 작동 상태를 점검할 것이다. 7년간의 여행이 끝나면 탐사선의 캡슐은 소행성의 표토를 싣고 지구에 돌아올 것이다.

이 표토는 개봉 및 분배되어 철저히 연구될 것이다. 오시리스 렉스의 캡슐이 7년 후 유타 주 사막에 착륙할 때면, 현재의 초등학생들 중에 그 표토를 연구할 사람들도 있을 것이다. 그리고 이들은 태양계의 기원을 밝혀낼 것이다.

태양계 형성의 신비야말로 해리스에게 가장 중요한 것이다. 그는 이렇게 말한다.

“탐사선 스타더스트 호는 태양계 형성에 대한 기존 지식을 바꾸었습니다. 과학자들은 스타더스트의 탐사 데이터를 보고 태양계 형성 과정을 다시 생각해야 합니다. 우리 우주선이 또 무엇을 발견할지는 아직 모릅니다. 그게 가장 중요합니다.”

서울경제 파퓰러사이언스 편집부/by samantha cole