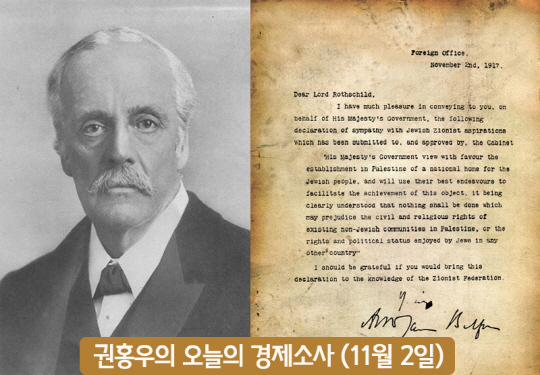

1917년11월2일, 영국 외무장관 벨푸어가 유태계 금융재벌 로스차일드 백작에게 서한을 보냈다. 편지 내용은 간단했다. ‘팔레스타인에 유대 민족국가 건설을 지지한다’는 것. 벨푸어 장관은 영국 내각의 승인까지 받았음을 밝혔다. 마침 조상의 땅으로 돌아가자는 시오니즘 운동이 시들어가고 있던 상황. 벨푸어 서한의 내용을 전해 들은 유대인 사회에서는 환호성이 울렸다.

문제는 벨푸어 서한(선언)이 영국 정부의 기본 중동정책과 상반됐다는 점. 팔레스타인에서 1,900년간 터를 잡고 살아온 아랍 민족은 뒤늦게 벨푸어선언을 듣고 배신감에 떨었다. ‘전쟁(1차 대전)이 끝나면 팔레스타인의 독립을 보장한다’는 ‘맥마흔 서한’(1915년)과 달랐기 때문이다. 맥마흔의 지위가 고등판무관으로 외상보다는 낮았지만 영국은 10여 차례에 걸쳐 ‘아랍 독립’을 약속했었다.

베두인(아랍 유목민)들이 영국군 정보 장교 토마스 로렌스(영화 ‘아라비아의 로렌스’의 주인공)와 함께 시리아와 요르단, 팔레스타인에서 오스만 투르크 제국과 싸운 이유도 독립 약속을 믿었기 때문이다. 전사자 10만명을 내면서까지 영국에 협조했던 베두인족은 벨푸어 선언에 항의했으나 소용없었다. 전쟁이 끝났을 때 영국은 어느 누구와도 약속을 지키기 않았다.(다만 2차대전이 끝난 뒤인 1947년 이스라엘 국가가 팔레스타인에 건국돼 영국은 시일만 어겼을 뿐 벨푸어선언을 이행한 것으로 평가된다)

대신 자신들의 이권만큼은 철저하게 챙겼다. 영국은 프랑스와도 ‘전쟁이 끝나면 터키령 중동을 분할 통치한다’는 비밀협정(사이크스-피코 협정)을 맺어 대부분 오스만 투르크의 영토였던 중동지역을 나눠 먹는 그림을 그렸다. 영국과 프랑스는 1920년 산레모 협정을 맺으며 중동 땅을 갈라 먹었다. 1920년대 중반 이후 미국이 끼어들기까지 중동 지역은 영국과 프랑스의 양분 구도가 이어졌다.

영국과 프랑스는 중동산 석유의 가능성을 주목해 반식민통치 체계를 시도했으나 먹히지 않았다. 무엇보다 아랍인들의 민족주의 경향이 짙어졌다. 유대인의 팔레스타인 귀환이 늘어나면서 그 반사작용으로 아랍인들의 민족주의도 표면으로 드러난 것. 테러가 테러를 낳는 중동의 불행이 여기서 싹텄다. 영국이 지배하는 팔레스타인은 연일 아랍과 유대 민족간 유혈 투쟁의 공간으로 변해갔다.

영국이 아랍 민족을 배반한 이유는 두 가지. 돈과 기술 때문이다. 로스차일드를 비롯한 유대 자본이 영국의 전쟁공채를 사주지 않는다면 독일 동맹국들과 전쟁을 치르기 어려웠다. 포탄 제조에 들어가는 아세톤의 대량생산 기술을 유대인 과학자 차임 바이츠만(훗날 초대 이스라엘 대통령)이 갖고 있다는 점도 유대국가 건설을 약속한 배경이다.

벨푸어선언은 유대인의 팔레스타인 이주를 급증시켰다. 선언 당시 8만명 수준이던 유대 인구가 2차 대전 직후 50만명으로 불어나 1948년 이스라엘 건국으로 이어졌다. 유대인 대신 팔레스타인 난민의 유랑이 시작된 것도 이때부터다. 영국은 2002년 ‘벨푸어 선언은 명예롭지 않은 결정’이었다며 우회적으로 사과했으나 세계는 여전히 중동발 불안에 떨고 있다. 단 3문장, 125 단어로 구성된 벨푸어 선언이 증폭시킨 혼란과 증오는 얼마나 더 많은 피를 흘려야 그칠까.

벨푸어 선언 99주년. 중동 각국의 신경전이 한창이다. 팔레스타인 당국은 벨푸어 선인이 팔레스타인과 이스라엘간 유혈 분쟁의 뿌리라며 당사국인 영국 정부를 상대로 국제 소송을 추진하고 있다. 이스라엘은 이런 움직임을 벨푸어 선언 100주년을 앞두고 아랍 국가들이 이스라엘의 존립 근거부터 부정하려는 의도로 보고 있다. 영국도 마찬가지다. 원정 테러 등이 내년에 더욱 많아질 가능성에 긴장하고 있다. 벨푸어 선언의 후유증이 언제까지 이어질지.

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com