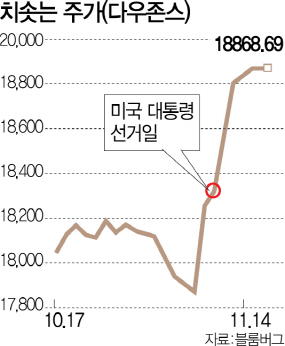

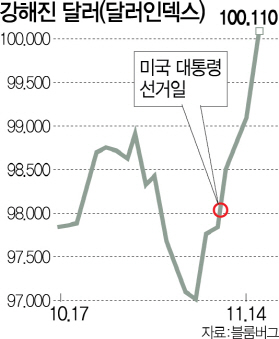

실제로 트럼프 당선 이후 금융시장의 분위기는 180도 달라졌다. 대선 전 1.8%대에 머물던 미 10년물 국채 금리는 2.3%로 치솟았고 뉴욕증시의 다우지수는 연일 사상 최고치를 경신해 지난 4거래일 사이 2.92%나 올랐다. 안전자산으로 불리는 금값은 5거래일 연속 하락해 4% 이상 빠졌다. 미 대선이라는 불확실성 때문에 숨죽였던 시장이 트럼프 당선 이후 ‘안도’를 넘어 열기에 휩싸이면서 글로벌 자금이 안전자산에서 위험자산으로 급격하게 이동하고 있는 것이다. 트럼프 당선으로 미 연방준비제도(Fed·연준)의 오는 12월 금리 인상 가능성이 한층 높아지고 내년 이후에도 금리 인상이 가파르게 진행될 것이라는 관측에도 시장은 ‘트럼프 시대’에 대한 공포보다 기대에 무게를 싣고 있다.

전문가들은 당초 예상을 뒤엎는 시장 반응의 이유를 1조달러 규모의 대대적인 인프라 투자 등 트럼프 당선인이 밝힌 재정확대 정책에서 찾는다. 재정 지출과 감세를 동원한 대대적 경기부양과 규제완화가 미국 경제 성장을 부추기고 인플레이션을 초래할 것이라는 기대감 속에 자금이 채권시장에서 주식시장으로 옮겨가고 있다는 것이다. 지금까지 중앙은행에서 풀린 돈이 실물경제로 유입돼 경기를 끌어올리기보다는 채권시장으로 흡수되며 초저금리 현상을 초래했던 것과 달리 적극적인 재정 확대를 주축으로 하는 트럼프 당선인의 경기부양책이 실물경제 개선과 일자리 창출로 이어질 것이라는 기대가 작용한 결과라는 얘기다. 트럼프 당선 이후 금리 상승에 가속도가 붙고 달러화가 강세를 유지하는 것도 이 때문이다. 파이낸셜타임스(FT)는 채권시장이 요동치는 불안정한 상황에도 증시가 타격을 입지 않는 것은 투자자들이 경기회복에 따른 기업실적 개선 가능성에 초점을 뒀기 때문이라고 지적했다.

대선 직전까지 ‘트럼프 리스크’가 과장됐다는 지적도 나온다. 당초 시장에서는 트럼프의 극단적인 보호무역주의가 금융시장의 불확실성과 글로벌 경기 침체로 이어질 것이라는 관측이 지배적이었지만 막상 당선 이후 트럼프는 과격한 보호주의 색채를 빼고 경기부양을 강조하는 ‘시장친화적 기업인’의 모습을 보여주고 있다. 게다가 트럼프가 선거 승리 직후 글로벌 금융위기 이후 규제에 짓눌려온 월가에 ‘도드프랭크법 폐기’라는 선물을 보내면서 자신에 대한 시장의 불안을 단방에 잠재웠다는 평가도 제기된다.

나아가 시장에서는 트럼프의 경기부양이 인플레이션 기대를 높이면서 초저금리 시대가 끝나고 ‘새로운 게임’이 시작될 것이라는 전망에도 무게가 실린다. 웰스파고펀드매니지먼트의 마지 파텔은 FT에 “트럼프 당선으로 시장이 새로운 패러다임을 맞으며 35년간의 금리 하락이 끝날 가능성이 열렸다”고 말했다. 트레이더들이 점친 12월 미국 기준금리 인상 가능성은 11일 84%에서 14일에는 92%까지 올라갔다.

하지만 투자자들이 트럼프노믹스의 밝은 면만 부각되며 지나치게 장밋빛 전망을 내놓고 있는 것 아니냐는 지적도 만만치 않다. 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프의 4% 고성장과 1조달러 규모의 경기부양, 감세 정책 등이 모두 실현되기 어려움에도 투자자들이 각기 유리한 정책만 부각해 보고 있다고 지적했다. /신경립기자 klsin@sedaily.com