국회가 전체 급여 생활자의 절반에 육박하는 면세자를 건드리지 않으면서 늘어나는 복지수요를 감당하기 위해 선택한 대안이 오히려 중산층의 허리를 휘게 하는 부메랑이 될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

지난 8월 여야 3당은 48%에 이르는 근로소득세 면제자(2014년 귀속소득 기준)를 줄이자는 원칙에 합의했다. 제1야당인 더불어민주당은 면세자 비율을 35%까지 낮추기 위해 연소득 3,000만원 이상 근로자부터 소득세를 내는 방안을 검토하기도 했다. 그러나 실제 조세소위가 열리자 야당은 물론 여당조차 면세자의 ‘면(免)’자도 꺼내지 않았다.

대신 여야는 금융소득과 부동산임대소득에 대한 과세를 강화하는 쪽으로 가닥을 잡아나가고 있다. 또 소득 3,000만~5,500만원인 중산층의 보험료나 연금저축 공제 폐지를 대안으로 논의하고 있다.

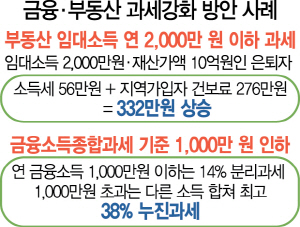

우선 국회 기획재정위원회 조세소위가 25일까지 진행한 논의 과정을 보면 부동산과 금융자산에 대한 과세 강화 가능성이 가장 높다. 야당은 현재 연 2,000만원 이상에 대해서만 과세하는 임대소득세를 연 2,000만원 이하까지 넓혀야 한다는 입장을 고수하고 있다. 그동안 전세 위주였던 주택시장에서는 집주인이 전세금을 금융상품에 투자하면 이자소득세를 내는 식으로 과세가 됐다. 그러나 지난해 기준 월세 비중이 44.2%로 빠르게 늘어나면서 월세 소득에 대한 과세를 강화할 적기가 됐다는 게 야당의 판단이다. 국세청에 지난 2014년 이후 확정일자 자료와 월세 세액공제 자료가 축적된 만큼 과세 인프라도 마련됐다는 주장을 펴고 있다.

그러나 정부는 같은 이유로 임대소득 과세를 오는 2018년까지 미루자고 반박하고 있다. 월세 비중이 높은 만큼 집주인이 늘어난 세 부담을 세입자에게 전가할 수 있다는 것이다. 은퇴자의 노후에 타격을 받는다는 지적도 있다. 기획재정부에 따르면 연 2,000만원 이하의 월세를 받으려면 주택 시세는 5억~6억원가량 된다. 결국 자기집(5억~6억원)을 포함해 시세 약 10억원의 2주택자가 주 대상자라는 게 정부 추산이다.

특히 정부가 우려하는 것은 임대소득세보다 건강보험료다. 현재는 은퇴자 등 10억원대 주택 소유자가 직장가입자 피부양자인 경우 과세하지 않아 건보료 부담이 없다. 하지만 과세가 이뤄지면 소득이 있는 지역가입자로 전환돼 임대소득세(56만 원)보다 5배 높은 276만원의 건보료 폭탄을 맞게 된다.

금융소득에 대한 과세도 강화될 것으로 보인다. 현재 국민의당은 개인별 연간 금융소득이 1,000만원을 초과하면 금융소득을 다른 소득과 합산해 종합소득세율(6~38%)로 누진과세하도록 금융소득종합과세 기준을 1,000만원으로 낮추자는 입장이다. 이에 대해 민주당과 새누리당 일부도 공감하는 분위기다. 근로소득에는 최고 38%까지 누진과세하는데 이자나 배당 등 금융소득에는 2,000만원 이하를 14%로 분리과세하는 것이 자산가에게 유리하다는 지적이 끊임없이 제기돼왔다.

이 때문에 2013년 4,000만원인 금융종합과세 기준을 여야 합의로 2,000만원으로 낮췄다. 이자율 2%만 가정해도 2,000만원의 금융소득이 나오려면 10억원의 원금을 묻어둬야 한다. 장기간 이만한 돈을 금융상품에 투자하는 것 자체가 고소득자에 해당한다는 게 야당의 지적이다. 다만 금융시장 활성화에 따른 부동산 쏠림 현상을 줄이고 기업 자금확보의 선순환을 기대하는 정부로서는 섣불리 낮출 수 없다는 생각이다.

고소득자로 보기 어려운 중산층의 저축이나 중소기업 경영지원 목적의 과세 특례 폐지 주장도 여소야대 국면에서 힘을 받고 있다. 대표적 사례가 연금저축세액공제 축소다. 정부는 소득대체율이 40%에 불과한 국민연금을 보완하기 위해 국민-퇴직-개인연금의 3층 구조 활성화를 추진하고 있다.

이 과정에서 연금저축에는 불입액의 400만원까지 공제하고 연금저축과 퇴직연금을 합쳐 700만원까지 공제하는 방안이 지난해 여야 합의로 확정됐다. 그러나 1년이 지난 현재 조세소위는 연금저축은 200만원, 연금저축과 퇴직연금을 합쳐 500만원까지 공제 한도를 낮추고 그나마도 2019년까지만 적용하는 방안을 논의하고 있다.

이는 총급여 8,000만원 이상인 고소득자가 주로 혜택을 받는다는 지적에 따라 공제혜택을 줄여야 한다는 국민의당 일부 의원의 주장에 따른 것이다. 그러나 정부는 총급여 7,000만원 이하 가입자가 전체의 60%이고 3,000만원 이하 가입자의 공제혜택이 적은 것은 애당초 면세자에 해당해 공제받을 세금 자체가 없기 때문이라고 해명했다. 오히려 3,000만원 이하 가입자 중 약 4만명은 공제가 줄여 결과적으로 세 부담이 늘어난다는 게 정부의 주장이다.

이밖에 근로자가 주로 가입하는 10년 이상 장기저축성보험에 대한 2억원 이하 한도로 비과세나 생명·상해·손해보험에 대한 세액공제 폐지 역시 논란의 대상이다. 야당은 내던 보험료마저 인출하는 저소득층에 비하면 오랫동안 보험에 가입한 것 자체가 상대적으로 고소득자인데 이들에게 2억원까지 비과세하는 것은 형평에 어긋난다고 보고 있다.

다만 야당 내에서도 중산층의 노후대비를 위한 저축까지 공제를 폐지하는 것은 과도하다는 우려가 나온다. 국민의당 관계자는 “당론으로 정한 금융소득종합과세 강화를 제외하고 연금저축세액공제 축소 등은 개인 의원의 의견”이라면서 “명분에는 동의하지만 면세자를 둔 채 중산층에 대한 과세만 강화하는 것은 과세 원칙에도 맞지 않다”고 지적했다.

한해 2조원 규모인 신용카드 공제도 도마 위에 오른다. 이번주 말 여야 지도부가 예산안을 포함해 막판 절충을 시도할 것으로 보이는데 올해 말 일몰을 맞는 신용카드 세액공제를 연장할지 여부도 주요 쟁점이다. 신용카드 공제는 중산층의 가장 중요한 절세수단으로 꼽힌다.