하나금융그룹은 지난 2008년 은행·증권사 등 계열사의 유사업무를 사업별로 통합한 사업부문제를 채택했다. 자산관리(WM)와 기업투자금융(CIB) 등 연관성이 높은 업무를 통합해 하나의 조직처럼 운영한 것이다. 하나금융은 사업부문장에게 인사·전략 등 전권을 행사하는 권한을 부여하며 운영 효율성을 개선하고자 했다. 하지만 얼마 지나지 않아 하나금융은 다시 계열사별 역량을 강화하는 형태로 사업부문제를 변경했다. 사업부문장의 의사결정권한이 은행·증권사 등 계열사로 다시 분산됐고 임원 간 협의체 형태로 바뀐 것이다. 하나금융이 이처럼 사업부문제 기능을 변경한 것은 금융감독체계의 영향이 컸다. 금융감독체계가 기능이 아닌 업권별로 이뤄지다 보니 금융사와 손발이 맞지 않았기 때문이다. 금융권의 한 관계자는 “감독 규정상 은행·증권사 소속으로 나뉘어 있다 보니 유사한 검사를 여러 차례 받아야 하는 중복 검사의 어려움이 있었고 또 감독 당국의 요구조건도 달라 내부에서 혼선이 벌어진 것으로 알고 있다”며 “금융감독체계와 이질성으로 인해 사업부문제는 후퇴할 수밖에 없었을 것”이라고 전했다.

금융지주가 현재보다 발전하기 위한 방안으로 다수의 전문가들은 사업부문제 활성화를 손꼽는다. 사업부문제는 효율적인 의사결정체제로 비용절감과 시너지 효과가 크기 때문이다. 실제 씨티그룹 등 대다수 글로벌 금융그룹들은 사업부문제로 운영되고 있다. 하나금융·신한금융 등 국내 금융지주도 대다수 사업부문제로 변경했지만 실제 운영 효과는 기대보다 크지 않다. 감독체계가 금융사들의 운영형태와 호환되지 않기 때문이다.

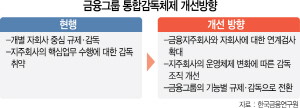

전문가들은 금융지주가 발전하기 위해 금융감독체계도 선진국과 비슷한 통합형태로 바뀌어야 한다고 입을 모은다. 김용재 고려대 법학전문대학원 교수는 “현재처럼 개별 자회사 위주로 감독체계가 유지된다면 어떤 금융그룹이 완전한 형태의 사업부문제를 시행할 수 있을지 의문이 든다”며 “금융지주가 도입된 지 16년이 지났지만 금융감독 당국의 운영체제는 이에 걸맞은 변화를 진행하지 않고 있다”고 비판했다.

금융위원회는 최근 사업부문제가 활성화될 수 있는 통합감독체제 개선방안을 고려해보겠다고 했지만 상당한 수준의 혁신방안이 나올지는 미지수다. 금융감독원이 현재 업권별 감독체계는 그대로 두고 호환성을 다소 개선하는 수준 정도의 보완을 원하기 때문이다. 김상조 한성대 무역학과 교수는 “유럽연합(EU), 호주 등은 이미 금융그룹에 대한 감독체계가 은행·증권사·보험사 등 업권별로 분리돼 있지 않고 금융그룹별 통합된 형태로 돼 있다”며 “2014년 국제통화기금(IMF)이 금융 부문 평가 프로그램(FSAP) 보고서에서 우리나라 금융감독체계가 통합감독체계(group-wide supervision)가 미흡하다고 지적했듯이 통합감독 형태로의 조직변경이 반드시 이뤄져야 한다”고 지적했다.