또 의료기관 간에 진단서 발급수수료는 100배, 1인실 입원료는 91배, 어깨·무릎·목·허리 등 근골격계 통증 부위에 대한 체외충격파치료기 물리치료료는 74배까지 차이가 났다.

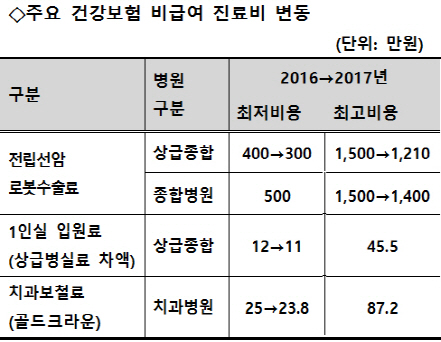

◇전립선암 로봇수술료 최고 1,400만원 Vs. 1,210만원

2일 건강보험심사평가원이 공개한 ‘2017년 의료기관별 비급여 진료비’에 따르면 종합병원이 받는 전립선암 로봇수술료는 500만~1,400만원으로 상급종합병원(300만~1,210만원)보다 비쌌다. 로봇수술 횟수 등에 따라 수술로봇 운영·유지관리비 등에 차이가 있기 때문으로 보인다. 비급여 진료비는 의료기관이 자율적으로 결정한다.

일반진단서 발급수수료 최고금액은 병원(10만원), 종합병원(3만원)이 상급종합병원(1만5,000원)을 크게 웃돌았다. 가장 많이 받는 최빈금액은 셋 다 1만원으로 같았다. 수수료 차이는 병원이 100배(1,000~10만원)로 종합병원의 6배(5,000~3만원), 상급종합병원의 1.5배(1만~1만5,000원)보다 훨씬 컸다.

노로바이러스 항원 간이검사료 최고금액도 종합병원(4만원)과 병원(3만8,840원)이 상급종합병원(3만원)을 앞질렀다. 최빈금액은 병원·상급종합병원 3만원, 종합병원 2만원이었다.

에이즈바이러스(HIV) 항체 현장검사료 최빈금액도 병원(4만5,000원)과 종합병원(4만원)이 상급종합병원(2만8,000원)보다 비쌌다. 다만 최고금액은 상급종합병원(7만3,000원), 병원(7만원), 종합병원(5만1,000원) 순이었다. 의료기관 간 검사료 격차는 66배(1,100~7만3,000원)까지 났다.

◇1인실 입원료 91배·체외충격파치료료 74배 격차

1인실 입원료, 체외충격파치료기 물리치료료, 초음파검사료 등도 의료기관마다 천차만별이었다.

1인실 입원료는 91배(5,000~45만5,000원), 상급종합병원 간에는 4배(11만~45만5,000원)의 차이를 보였다. 최빈금액은 의료기관 종별(규모별) 구분 없이 10만원이었다.

어깨·무릎·목·허리 등 통증 부위를 체외충격파치료기로 물리치료하고 받는 진료비는 최고 74배(5,000~36만7,500원)까지 격차가 벌어졌다. 병원 60배(5,000~30만원), 종합병원 31배(1만~30만6,000원), 상급종합병원 13배(2만8,150~36만7,500원) 순이었다. 최빈금액은 상급종합병원 10만4,000원, 종합병원과 병원은 5만원이었다.

간·쓸개·췌장 등 상복부 초음파검사료는 일반검사가 30배(1만~30만원), 정밀검사가 20배(1만5,000~30만3,000원)까지 차이가 났다. 최빈금액은 모두 10만원이었다.

임신부를 대상으로 한 초음파검사료는 39배(1만~39만원), 갑상선·부갑상선 등 경부 초음파검사료는 20배(1만~20만4,000원)까지 벌어졌다. 최빈금액은 임산부 초음파의 경우 임신주수에 따라 3만~10만원, 경부 초음파는 5만원이었다.

치과 임플란트료는 7배(58만~411만3,800원), 충치 등이 생긴 치아에 금 크라운을 씌우는 치과보철료는 5배(23만8,000~109만9,000원), 허리·목·뇌 자기공명영상(MRI) 진단료는 5배(16만~82만7,850원)까지 비쌌다. 최빈금액은 각각 150만원, 50만원, 40만원이었다.

◇“내년 도수치료 등 100항목 진료비 추가 공개”

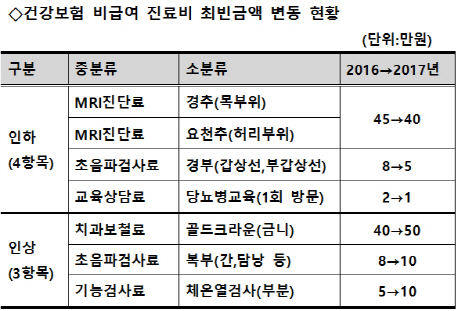

지난해보다 최빈금액이 인상된 항목은 골드크라운 치과보철료(40만→50만원), 간·담낭 초음파검사료(8만→10만원), 부분 체온열검사료(5만→10만원) 등 3개였다.

최빈금액이 인하된 항목은 목 및 허리 MRI 진단료(각 45만→40만원), 갑상선·부갑상선 초음파검사료(8만→5만원), 당뇨병 1회 방문교육상담료(2만→1만원) 등 4개였다.

전립선암 다빈치로봇수술료는 상급종합병원의 경우 400만~1,500만원에서 300만~1,210만원으로, 종합병원은 500만~1,500만원에서 500만~1,400만원으로 인하됐다.

공진선 심평원 의료분류체계실장은 “자료를 제출하지 않은 19개 병원에 대해서는 지방자치단체·보건소에서 과태료(200만원) 부과 및 명단 공개 처분을 내릴 가능성이 있다”며 “올해 도수치료 등 100개 비급여 항목의 명칭·코드·행위를 표준화, 내년에 추가로 진료비를 공개하고 천차만별인 장비가격 반영 방안도 강구할 계획”이라고 말했다.

한편 비급여 진료비 공개 대상은 지난해 150병상 이상 병원·요양병원 2,041곳에서 올해 병원급 이상 의료기관 3,666곳으로 1.8배, 공개대상 항목은 2배(52→107개) 늘었다. 의료기관별 비급여 진료비 내역은 3일부터 심평원 누리집(hira.or.kr)에서 확인할 수 있다.