차세대 에너지 소자로 주목을 받고 있는 유기 태양전지는 1세대 태양전지(실리콘계 태양전지)와 2세대 태양전지(박막 태양전지) 보다 가공이 쉽고 재료가 다양하며 저렴한 가격으로 제작 가능하다. 또한 유연소자로 개발 가능하여 3세대 태양전지로 기대를 받고 있으나 아직은 낮은 효율과 짧은 수명으로 인해 상용화에 제한을 받고 있다. 국내 연구진이 메타물질을 이용해 기존의 세밀하고 복잡한 기술을 사용하지 않고도 전자 이동현상을 제어할 수 있는 방법을 제시, 유기 태양전지의 상용화 길을 열었다.

미래창조과학부는 이화여자대학교 우정원 교수 연구진이 메타물질로 전하 이동을 제어하여 태양전지의 전력 생산 효율을 높이는 원천기술을 세계 최초로 개발했다고 12일 발표했다.

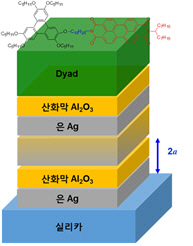

메타물질이란 자연계 물질이 구현하지 못하는 특성을 지니도록 파장보다 작은 크기로 설계된 인공의 구조를 말한다.

기존에는 광전소자의 전력 효율을 높이기 위해 소자의 구조 자체를 조절하는 세밀한 광학 설계 기술을 이용했는데, 이와 같은 기술은 실제로 구현하기 쉽지 않고 소자의 구조에 민감하기 때문에 안정적인 효율 향상을 얻기 어려웠다.

우정원 교수팀은 복잡한 공정 없이도 광전 소자에서 발생하는 전하 이동 현상을 메타 물질로 제어하여 광전소자의 전력생산 효율을 획기적으로 높아지게 했다. 우 교수는 “메타물질 위에 적층한 분자층에서 일어나는 전하 이동 현상을 능동적으로 조절할 수 있는 방법을 세계 최초로 제안했다”면서 “유기 태양전지에 적용해 태양광 효율을 획기적으로 높이거나 IoT 센서, 디스플레이, 유연 소자, 유연 에너지 소자에 적용되는 유기 소자를 제어할 수 있어 원천 기술로 주목받을 것”이라고 말했다.

글로벌프런티어사업(파동에너지극한제어연구단), 해외우수연구기관유치사업(이화CNRS국제공동연구소)과 선도연구센터사업(양자메타물질연구센터)을 통해 수행된 이번 연구결과는 국제적인 학술지 네이처 머터리얼즈 6월 5일자에 게재 됐다.