종합에너지기업 대성그룹이 창립 70주년을 맞았다. 광복 후 연탄사업을 기반으로 대한민국의 경제와 함께 성장한 대성그룹은 70년 동안 많은 부침이 있었지만 지금은 가스와 집단에너지·신재생에너지 등 종합에너지기업으로 자리매김했으며 최근에는 문화콘텐츠 사업으로까지 영역을 확장하고 있다.

대성그룹은 지난 1947년 5월 고(故) 김수근 명예회장이 대구에서 직원 4명으로 구성된 대성산업공사를 창립하면서 시작됐다. 기업이라고 하기에는 규모도 작았다. 광복 직후 우리나라 경제 상황을 고려하면 작은 연탄 공장으로 봐도 무방하다. 대성그룹은 그후 다른 대기업과는 다르게 에너지 사업에만 집중했다. 김 명예회장의 청빈함과 꼼꼼함·성실함으로 그룹의 규모를 키워나갔으며 1970년대에는 10대 그룹에 포함될 정도로 사세가 대단했다.

하지만 본격적인 경제성장기를 맞아 확장보다는 안정을 택한 대성그룹은 성장 속도가 더뎠으며 현재는 그룹의 규모가 다소 줄어든 상황이다. 재계의 한 관계자는 “대성그룹의 대성은 ‘대기만성’에서 나왔다”며 “김 명예회장은 언제나 정도경영을 강조했던 분”이라고 말했다.

김 명예회장의 대성그룹은 현재 장남 김영대 대성산업 회장과 차남 김영민 SGC그룹 회장, 3남인 김영훈 회장이 그룹 지주회사 격인 대성홀딩스(016710)와 계열사를 나눠 맡고 있다. 하지만 여전히 대성그룹의 각 계열사는 도시가스와 해외자원개발 에너지 사업을 벌이는 등 에너지 분야 한우물만을 파고 있다.

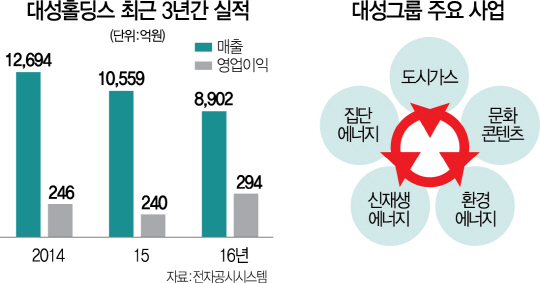

특히 3남 김영훈 회장이 이끄는 대성홀딩스는 2000년 김 회장 취임 이후 기존 석탄과 석유 중심의 에너지 사업에서 탈피해 가스에너지와 태양열 등 신재생에너지 사업을 신성장동력으로 적극 추진하면서 안정적으로 성장하고 있다. 실제 대성홀딩스는 지난해 8,900억원의 매출을 기록해 매출 1조원이 무너졌지만 영업이익은 294억원으로 오히려 전년(2015년)보다 54억원 늘었고 영업이익률도 1.1%포인트 개선됐다. 업계 관계자는 “도시가스 사업을 중심으로 안정적인 실적을 내고 있다”며 “대성홀딩스는 대규모 확장보다는 기술개발을 기반으로 사업성이 꾸준히 개선되고 있다”고 평했다.

대성그룹은 창립 70주년을 맞아 기존 에너지 사업에서 벗어나 다양한 신사업을 성장동력으로 삼고 미래를 준비 중이다. 대성그룹은 2000년대 들어 네오팜·대성인베스트먼트를 설립하고 코리아닷컴커뮤니케이션즈를 인수하면서 식량 ·금융투자·문화콘텐츠 사업으로 외연을 넓히고 있다.

기존의 도시가스와 집단에너지 중심의 에너지 사업은 태양광·풍력·태양열 등 신재생에너지 분야로 그룹 역량을 강화하고 있다. 특히 대성그룹이 개발한 솔라윈(SolaWin·태양광·풍력 복합발전) 시스템은 몽골·에티오피아·카자흐스탄·방글라데시·에콰도르 등에 진출했고 국내 최초 타워형 태양열 발전시스템 개발도 성공했다. 아울러 폐기물 자원화 사업 등 새로운 에너지원을 확보하는 노력도 병행하고 있다.

김 회장은 여기에서 더 나아가 미생물에서 에너지를 얻을 수 있다는 개념을 통해 이를 현실화하려는 노력을 지속하고 있다. 세계에너지협회(WEC) 회장이기도 한 김 회장은 이를 위해 22일 70주년을 맞아 신라호텔에서 미생물 에너지를 통해 식량과 에너지·물 문제의 해결책을 모색하는 ‘퓨 넥서스 컨퍼런스’를 개최했다. 김 회장은 “미생물 에너지는 합성 유전공학 등을 이용하면 충분히 각광받을 수 있다”며 “대성그룹이 100주년이 되는 시기에는 미생물 에너지가 전 세계 에너지의 3분의1을 차지할 수 있을 것”이라고 확신했다.