이달 초 서울 강남의 한 오피스텔에 경찰이 들이닥쳤다. 경찰은 보건소에 영업신고도 하지 않은 채 피부 관리나 속눈썹 연장 같은 불법 미용시술을 벌이던 영업주를 적발해 공중위생관리법 위반으로 형사입건했다. 이들은 바로 강남구청이 민생경제와 관련된 분야를 단속하기 위해 만든 특별사법경찰이다. 강남구는 얼마 전에는 합동단속반을 꾸려 아파트 상가 등에서 활동하던 위조명품 판매업소를 단속해 짝퉁 명품을 팔아온 상표법 위반자 22명을 검찰에 넘기는 성과를 올리기도 했다.

특별사법경찰은 특수 업무에 대한 효과적인 수사를 위해 전문적인 행정공무원에게 범죄수사권을 부여한 것으로 소속 기관장의 제청과 지검장의 지명으로 임명된다. 현재 법무부·국토해양부·식품의약품안전처 등 20개 정부기관과 지방자치단체 50개 직종 공무원들이 특별사법경찰관으로 활동하고 있다. 서울시의 경우 식품·의약·공중위생 등 시민의 일상생활과 직결되고 민생경제와 관련된 12개 분야를 수사대상으로 삼고 있다. 식품이나 보건 분야에서 뛰어난 전문성을 발휘해 다른 기관에서도 공조수사 의뢰가 들어올 정도다.

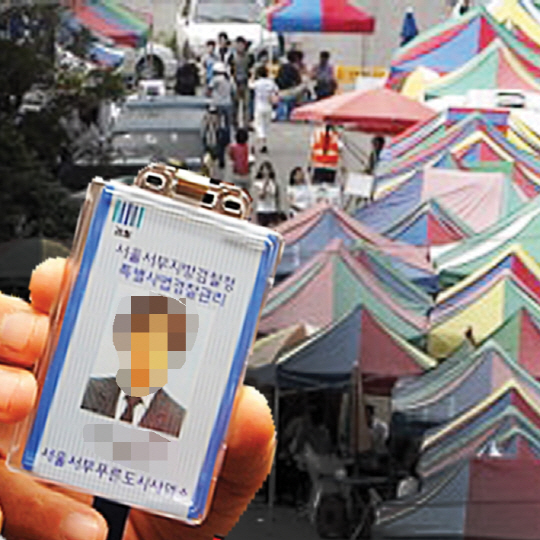

정부가 ‘8·2부동산대책’에서 투기를 단속할 특별사법경찰제도를 도입하겠다고 발표했다. 떴다방이 1차 타깃이다. 행정공무원은 증거물 보전과 압수수색 등의 권한이 없으니 투기 억제의 실효성이 떨어진다는 이유에서다. 이동식 부동산중개업소를 의미하는 떴다방의 영업수법이 갈수록 진화하는 것도 영향을 미쳤을 것이다. 2002년에는 검찰이 청약통장을 수십 개 보유한 떴다방을 적발하고도 훈방 조치한 적이 있다. 청약통장의 양도와 매매알선 행위는 위법이지만 양수 행위에는 처벌근거가 없어서다. 2004년 ‘2곳 이상 중개업소를 운영할 수 없다’는 규제가 생겼지만 가설물에서의 중개행위를 금지한 2011년까지 파라솔 영업의 위법성 논란은 끊이지 않았다.

오죽하면 떴다방 사법경찰까지 등장할까 싶지만 완장 차고 잡을 수 있는 투기는 눈에 보이는 것뿐이다. 고작 잡범이다. 투기가 심리인데 완력으로 인간의 마음을 어찌 잡겠다는 것인지. 강력한 조직이 없는 것도 아니다. 국세청 직원 수가 자그마치 2만명이다. /권구찬 논설위원