금호타이어에 지난 2011년은 잊고만 싶은 해다. 1994년 중국에 진출해 줄곧 시장 점유율 1위를 달리던 차에 만난 암초는 중국 관영방송 CCTV의 ‘3·15완후이(晩會)’. 이 대표적인 고발 프로그램에서 금호타이어의 품질에 대해 시비를 건 것이다. 이 방송 이후 모든 게 바뀌었다. 금호타이어는 “안전성에는 문제가 전혀 없고 일부 공정에서 배합비율에 오류가 있었다”고 시인했지만 6일 이후에나 잘못을 인정했다. 따지고 보면 초동 대처가 너무 허술했다.

3·15완후이는 글로벌 기업에 공포의 대상이다. ‘외국 기업의 저승사자’로까지 불린다. 그런 프로그램에서 도마 위에 올랐다면 일단은 진화에 나서야 했지만 실기했다. 그 결과 금호타이어는 중국 시장에서 입지를 급격히 잃었다. 중국 사업 매출액 비중이 전체 40%에서 최근에는 10% 미만까지 수직 낙하했다. 타이어 리콜도 30만개에 이를 만큼 게도 구럭도 놓치는 결과를 받아들여야 했다. 금호타이어로서는 마녀사냥식 보도가 억울할 만했지만 중국 소비자에게 아둔했던 것이 더 큰 패착이었다.

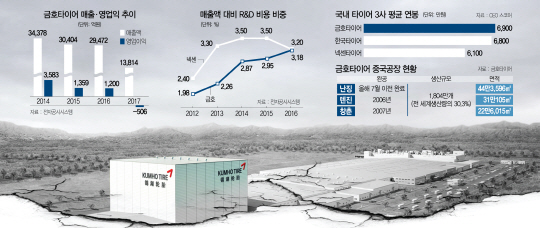

금호타이어 쇠락의 또 다른 축은 바로 강성노조다. 우리 산업의 고질적 고비용·저효율 구조의 근본원인은 강성노조의 만성적인 파업에 있다. 금호타이어도 이 때문에 나락의 길로 떨어졌다. 2009년 당기순이익 7,800억원 적자를 낸 금호타이어는 경영악화가 계속되자 2010년 5월30일 워크아웃에 돌입했다. 혹독한 자구 노력을 거쳐 2014년 12월24일 워크아웃을 졸업했지만 금호타이어 노조는 워크아웃 다음날부터 부분파업에 들어갔다. “워크아웃 기간에 못 받은 임금을 보전해달라”는 요구였다. 민주노총 산하 금속노조 소속인 금호타이어 1노조는 매년 파업을 진행했다. 공장을 멈추면 타이어를 공급하지 못해 피해가 커지고 사측도 노조 달래기에 매진하며 국내 자동차 산업의 고질병인 ‘노조병’에 걸리게 된 것이다. 반복되는 파업에 금호타이어는 매출이 10배 가까이 많은 한국타이어보다 더 높은 연봉을 자랑한다. 지난해 기준 금호타이어 평균 연봉은 6,900만원으로 한국타이어(6,800만원)나 넥센타이어(6,100만원)보다 높다. 2015년에는 총 39일간의 부분파업 및 전면파업으로 1,500억여원의 매출손실을 입었다. 2012년·2013년 2년 연속 경영평가에서 ‘B’등급을 받아 2014년 워크아웃을 졸업했지만 2015년에 ‘D’등급으로 떨어진 것 역시 30%의 임금 인상에도 노조가 39일의 파업에 나서면서 실적 악화가 이유였다. 중국 시장에서 반 토막이 나는 현실에서도 통상임금 소송을 제기하는 등 잇속 차리기에 나서고 있는 현대·기아차 노조에도 금호타이어는 반면교사의 대상이다.

중국에서의 처절한 실패와 강성노조에 따른 생산성 저하는 금호타이어의 양 날개를 찢어버렸다. 그럼에도 금호타이어에 희망을 거는 것은 바로 기술력 때문이다. 실제 금호타이어는 자체 기술로 개발한 고성능 타이어 엑스타를 2002년부터 2015년까지 유럽자동차 경주대회 ‘마스터즈 F3’에 공급했다. 또 국내 타이어 업체 중 유일하게 항공기용 타이어를 자체 개발, 공급한 것도 금호타이어다. 1996년 보잉의 B747-400 등 3개 기종에 맞는 타이어 생산 기술을 개발했고 2008년 해외 수출도 진행했다. 전투기 타이어를 공급해 방산 기업으로 지정된 것도 기술 덕이다.

전문가들은 금호타이어의 정상화에 상당한 진통이 불가피하다고 본다. 특히 노조가 변화하지 않는다면 금호타이어의 미래가 없다고 입을 모았다.

고비용·저효율 구조로 기술을 키울 연구개발(R&D) 투자도 어려운 상황이다. 매출액 대비 R&D 비용은 업계 3위인 넥센타이어보다 낮다. 하지만 금호타이어의 부활 가능성에 대해 긍정적으로 보는 전문가는 많다. 중국 시장에서 고전하고 있지만 지난해 5월 준공한 미국 조지아 공장에 희망을 걸고 있다. 연 400만개의 생산능력을 갖춰 세계 최대 타이어 시장인 미국에서 승부를 걸 수 있다는 것이다.

문제는 여전히 노조다. 현재 노조 문화로는 미국에서의 성공도 장담하기 힘들다. 한 업계 관계자는 “노조가 단 한차례 파업이 없었던 한국타이어가 급속히 성장한 이유를 곱씹어야 한다”고 말했다.

한편 금호타이어 정상화를 위한 자구안의 핵심인 중국 공장에 대해 박삼구 회장은 13일 “(현지기업과) 합작하는 방안을 추진해보려 하고 있다”며 매각 지분 등에 대해서는 “파트너가 있는데 마음대로 말하기는 힘들다”고 말했다. 산업은행에 제출한 자구안과 관련해서는 “14일 구체적인 내용을 밝힐 것”이라며 “금호타이어 정상화가 최우선시돼야 한다”고 설명했다./강도원기자 theone@sedaily.com