4차 산업혁명을 이끌 벤처·스타트업 등 혁신형 기업의 자금공급원 역할을 하는 초대형 투자은행(IB)이 출범하기도 전에 좌초될 위기에 처했다. 국회는 이미 끝난 논란인 건전성 문제를 다시 꺼내며 발목을 잡고 금융당국은 말을 바꾸기며 초대형 IB 청사진을 무력화했다. ‘밥그릇 싸움’이라는 비판을 받았던 업권 간 갈등도 다시 불거지는데다 증권업계 내에서도 경쟁사의 선점을 두려워하며 이전투구를 벌이고 있다. 외환위기와 금융위기를 겪으며 그렇게 바랐던 ‘한국판 골드만삭스’의 탄생은 이렇게 3중 트랩에 갇혔다.

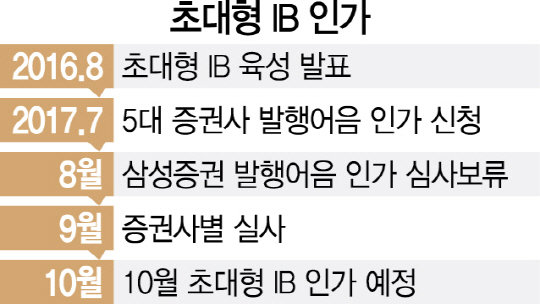

“우리 경제가 활력을 회복하고 성장동력을 강화하기 위해서는 IB 중심의 종합 기업금융 서비스확대가 필요하다.” 금융위원회가 지난해 8월 ‘초대형 IB 육성을 위한 종합금융투자사업자 육성 방안’을 발표하면서 내놓은 청사진이다. 은행과 벤처캐피털 중심의 자금공급만으로는 4차 산업혁명에 필요한 모험자본을 끌어들일 수 없는 만큼 증권사 업무영역을 확대해 혁신형 기업의 마중물을 만들겠다는 계획이었다. 정부 발표에 맞춰 증권업계는 자본금을 늘리고 IB로 체질을 바꾸기 위한 작업에 착수했다. 초대형 IB 탄생을 위한 절차는 순조롭게 진행되는 듯했다.

그러나 정권과 금융당국 수장이 바뀌며 분위기는 180도 달라졌다. 증권사에 자본건전성 규제를 완화하는 법 개정에 동의했던 국회는 “초대형 IB의 건전성 악화가 우려된다”고 지적하기 시작했다. 문재인 정부 집권 이후 ‘금융적폐’를 근절하겠다며 금융위가 발족시킨 민간자문기구(금융행정혁신위원회)는 “초대형 IB는 금융산업적 고려가 더 컸다”고 지적하며 금융당국의 발등을 찍었다. 초대형 IB 출범이 또 다른 상업은행의 탄생이라는 공식을 가진 은행업계의 전방위 압박이 끊이지 않는다. 수수료 중심의 수익구조에 갇혀 신사업에 목말랐던 증권업계는 경쟁사의 선점 효과를 두려워하며 자중지란식의 견제를 하고 있다.

‘청사진’에 대한 의구심이 커지는 만큼 암초는 시간이 지날수록 늘어난다. 이번 국회 정무위원회의 금융위 국정감사에서 인터넷전문은행 케이뱅크의 인가과정에서 금융당국의 대주주 적격성 심사가 적법하지 않았다는 비판의 목소리가 컸다. 당국 심사능력의 흠결을 파고들었다. 그래서일까. 18일 열리는 증권선물위원회에 초대형 IB 관련 안건은 상정되지 않았다. 금융업 인허가는 반드시 증선위 심의를 거친 뒤 금융위가 최종 결론을 내리는 만큼 이달로 예정된 초대형 IB 탄생은 또 연기될 가능성이 크다.