정부의 재정 확장 기조가 갈수록 심해지면서 중장기 재정 건전성에 빨간불이 들어왔다. 문재인 대통령이 “특단의 일자리 대책”을 요구하고 소득주도 성장과 사회적 경제에서 공공 부문의 역할을 계속 강조하고 있어 앞으로 재정 건전성은 급속도로 나빠질 것으로 전망된다.

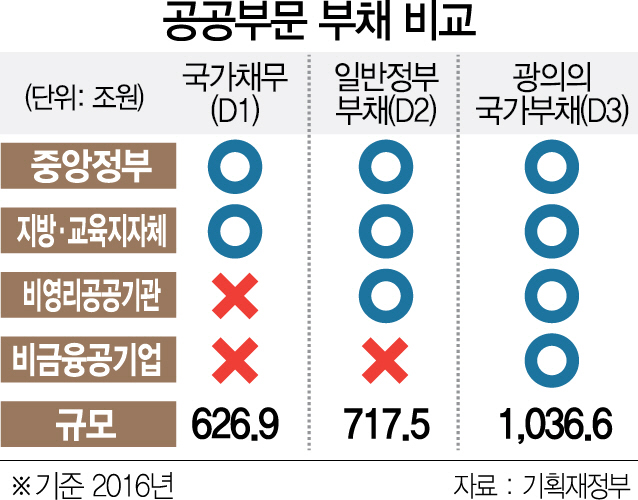

26일 기획재정부에 따르면 지난 2016년 기준 우리나라의 공공 부문 부채(D3)는 1,036조6,000억원으로 전년 대비 무려 33조원이나 늘어났다.

D3는 중앙정부에 지방정부·교육자치단체·비금융공기업 등이 포함된다. 금융 업계에서는 1,400조원에 달하는 가계부채와 함께 공공부채가 1,000조원을 웃돌면서 향후 큰 부담이 될 것으로 보고 있다. 세계 3대 신용평가사 중 하나인 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난해 “(한국의 경우) 비금융공공기관의 높은 부채가 향후 건전성을 제한할 가능성이 있다”고 설명했다.

범위를 좁혀도 상황은 비슷하다. 지난해 우리나라의 국가채무(D1)는 본예산 기준 682조4,000억원으로 국내총생산(GDP)의 40.4%였다. 전년보다 채무액은 55조5,000억원, GDP 비중은 2.1%포인트 늘어났다.

문제는 처음으로 GDP 대비 국가채무가 40%를 넘어섰다는 점이다. GDP 대비 국가채무는 2009년 30%대에 진입한 뒤 8년 만에 40%선까지 도달했다. GDP 대비 40%는 단순한 숫자 이상의 의미를 갖는다. 정부가 설정한 적정 비중(45%)에 도달하는 시점이 얼마 남지 않았다는 뜻이기 때문이다. 재정을 양호하게 관리하기 위한 법으로 현재 국회에 계류된 ‘재정건전화법’에는 GDP 대비 국가채무가 45%를 넘지 않도록 규정하고 있다. 전문가들은 우리나라 국가채무가 8년 만에 10%포인트 뛴 것을 감안하면 앞으로 5년 안에 45%까지 돌파할 가능성이 높다고 보고 있다. 더욱이 지난해 국가채무 통계는 11조원 규모의 추가경정예산이 고려되지 않은 숫자다. 추경까지 감안한 실제 국가채무 비중은 40.4%보다 더 크다는 얘기다.

이런 상황에서 정부는 재정지출 사업을 빠르게 늘리고 있다. 정부는 올해 예산지출 증가율을 글로벌 금융위기 때인 2009년 이후 최고인 7.1%로 가져간 것도 모자라 청년 일자리 대책을 위해 추가경정예산 편성도 불사하겠다는 입장이다. 중소기업 근로자 임금 지원부터 저출산 해결책까지 문제가 있는 사업에는 재정부터 동원하려 한다는 게 야당과 전문가들의 지적이다. 지난해 추경호 자유한국당 의원이 국회 예산정책처에 의뢰한 결과 문재인 정부의 공무원 증원과 아동수당 도입, 기초연금 인상, 최저임금 인상분 지원 등 4대 재정지원 사업으로 오는 2060년에는 국가채무가 무려 1경5,499조원에 이른다고 밝혔다. 4대 사업이 없었을 때보다 국가채무가 3,400조원이나 더 늘어나는 것이다.

국민들의 세금 부담 급증도 불가피하다. 추 의원이 2016년 말 국가채무 비율을 유지한다고 가정하고 1인당 세 부담을 추계한 결과 2016년 580만원에서 2060년에는 6,403만원으로 11배가량 급증할 것으로 예상됐다.

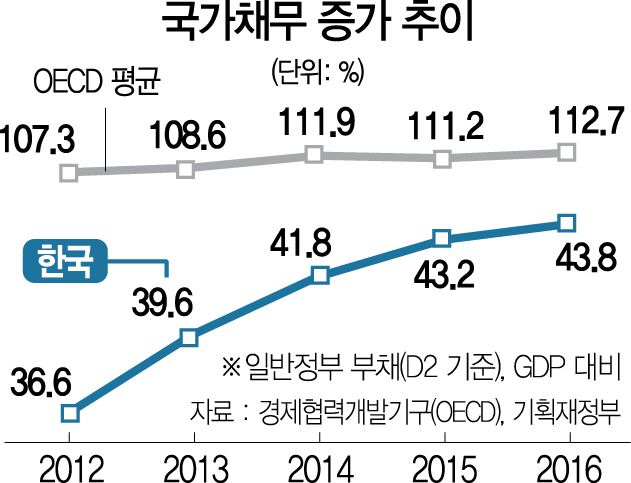

우리나라의 채무 증가 속도는 해외 국가에 비해서도 빠른 편이다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 국가채무 비율은 △2012년 107.3% △2013년 108.6% △2014년 111.9% △2015년 111.2% △2016년 112.7% 등으로 4년 새 5.4%포인트 오르는 데 그쳤다. 반면 우리나라는 같은 기간 36.6%에서 43.8%로 7.2%포인트나 증가했다. 우리나라의 채무 증가 속도가 OECD 평균에 비해 1.3배 정도 빠른 셈이다.

윤창현 서울시립대 경영학부 교수는 “현 정부는 일반재정은 물론 건강보험기금·주택보증기금 적립금도 무분별하게 헐고 있다”며 “앞으로 고령화·저성장 기조가 계속될 텐데 지금과 같은 재정 확대 기조면 후손들은 큰 피해를 보게 될 것”이라고 지적했다. /세종=서민준기자 morandol@sedaily.com