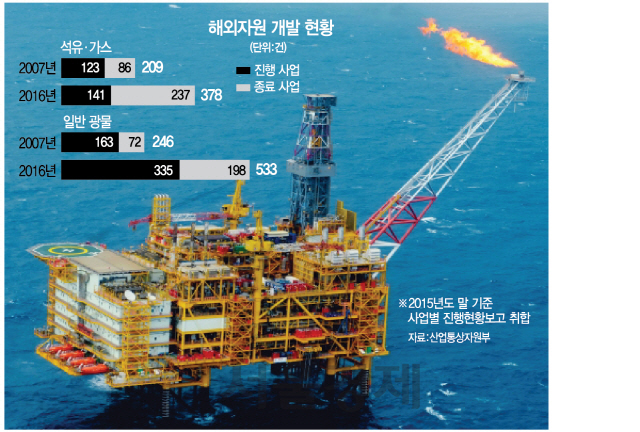

지난 2013년까지만 해도 종합상사의 구조적 한계에 부딪혀 부진한 실적을 이어오던 포스코대우(옛 대우인터내셔널)가 달라졌다. 지난 20여년간 추진해온 미얀마 가스전 사업이 2014년부터 본격적인 궤도에 오르면서부터다. 2001년 한국가스공사와 함께 미얀마 가스전의 운영권을 따낸 포스코대우는 2013년 말부터 가스 판매를 시작했고 여기서 유입되는 막대한 이익은 자동차 부품 사업, 식량 사업 등 새로운 영역으로 확장할 수 있는 종잣돈이 됐다. 포스코대우는 오는 2022년까지 자원개발과 철강 무역에서 5,000억원, 나머지 신규 사업에서 1,500억원 이상의 영업이익을 벌어들여 총 7,000억원의 이익을 창출하겠다는 목표를 세우며 승승장구하고 있다. 자신감을 회복한 포스코대우의 김영상 사장은 올 1월 기업설명회에 이례적으로 직접 나서 “지난해 사상 최대 실적을 토대로 ‘종합사업회사’로 거듭나겠다”는 포부를 밝히기도 했다.

자원 ‘금맥’이 터지면 국내 산업에도 긍정적인 연쇄효과가 발생한다. 포스코대우가 개발하는 미얀마 가스전 개발 공사의 최종 낙찰 업체로 현대중공업이 선정된 것이 대표적이다. 아무래도 국내 민간 기업과 공기업이 주도하는 자원개발 사업이다 보니 이에 수반되는 건설 공사도 협업이 수월한 국내 기업 몫으로 돌아갈 공산이 큰 것이다. 2009년 현대중공업이 수주한 미얀마 슈웨 가스전 개발 공사의 총 공사금액만 14억달러(약1조6,600억원)에 달했다. 연쇄 효과는 여기서 그치지 않는다. 김 사장은 지난 기업설명회에서 자원개발 사업과 관련해 가스 생산에서부터 무역, 수입터미널, 배관에서 전력생산까지 아우르는 밸류체인을 완성할 것이라는 목표를 세웠는데 해당 사업 사이사이에 국내 기업들이 참여할 공간이 생긴다.

2006년 이슬람 카리모프 우즈베키스탄 대통령의 방한을 계기로 한국가스공사와 롯데케미칼, GS E&R가 사업을 총괄하게 된 수르길 가스전 프로젝트도 자원개발의 ‘교과서’로 불릴 정도로 긍정적인 효과를 가져왔다. 수출입은행과 무역보험공사 등은 리스크가 큰 중앙아시아 지역에서 금융을 조달하는 값진 경험을 했고 건설 과정에서는 현대엔지니어링과 삼성엔지니어링·GS건설이 국내 중소기업 100여곳과 함께 공사를 일괄 수행하는 성과도 나왔다. 이곳에서 만들어진 제품의 90%는 롯데케미칼과 삼성물산이 만드는 등 한국 기업들이 전 과정에 관여하고 이익을 냈다.

업계의 한 관계자는 “국내 기업이 자원개발 사업에 뛰어들면 건설회사가 초기 생산 플랫폼을 만들어주고 이 사업이 민간 발전 사업까지 확대되면 국내 중소기업들까지 새로운 먹거리가 생기는 것”이라며 “2016년 미얀마 가스전에 대한 매각설이 나왔는데 그때 공기업의 높은 부채비율 등을 이유로 매각이 이뤄졌다면 이러한 효과는 기대하기 어려웠을 것”이라고 말했다.

하지만 현 정부는 이러한 효과는 고려하지 않고 사실상 자원 개발 사업을 전 정권의 적폐로만 바라보고 생태계를 고사시키고 있다는 지적이 나온다. 실제로 한국은 경제규모 15위권 국가 중 자원개발 기술력, 인적자원 비즈니스 역량이 가장 취약한 것으로 평가받고 있다. 오락가락하는 정부 정책 기조에 자원개발 분야에서 중소·중견기업은 씨가 말랐고 대기업들조차 정부 눈치를 보며 사업을 추진해야 하는 실정이다. 자원개발 공기업은 말할 것도 없다. 업계의 또 다른 관계자는 “민간기업들의 경우 국가 자원개발 자체가 ‘적폐’로 인식되는 분위기 탓에 상당히 위축돼 있는 것이 사실”이라며 “정부의 관심 부족으로 경쟁국에 비해 자본력이 떨어지게 됐고 오락가락하는 정부 정책에 리스크가 커져 그나마 확보해야 하는 기술력마저 일부 대기업 외에 중소·중견기업은 확보하려는 노력조차 못하고 있다”고 분위기를 전했다.

전문가들은 자원개발 사업이 자동차나 반도체 사업과 비교해 국내 산업에 미치는 긍정적인 영향이 적지 않기 때문에 정부가 지속적으로 관심을 갖고 지원해야 한다고 지적했다. 학계의 한 전문가는 “국내 자원개발 사업이 경쟁국과 비교하면 초기 단계에 불과하기 때문에 국내 산업에 긍정적인 효과를 가져올 때까지 정부의 지속적인 관심이 필요하다”고 설명했다.

/세종=강광우기자 pressk@sedaily.com