“낙관의 힘, 당장은 어렵더라도 역사의 발전을 잇는 낙관주의. 그게 중요합니다.”

문재인 대통령은 지난해 9월 CNN과의 인터뷰에서 이같이 말했다. 실제로 낙관주의는 힘을 지녔기에, 당시 극단으로 치달았던 남북관계와 한반도의 안보문제에는 지금 새 바람이 불고 있다. 하지만 여전히 일각에서는 새로운 역사에 대해 비관적 태도를 보인다. 왜일까?

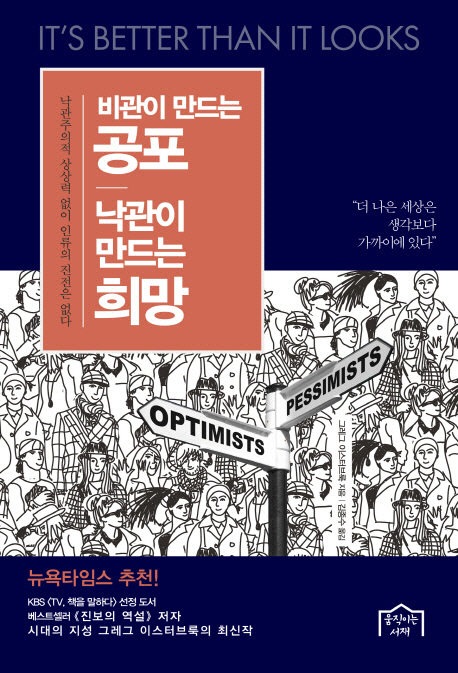

전작 ‘진보의 역설’(에코리브르 펴냄)에서 경제 성장으로 더 잘살게 된 선진국 국민들이 불행하다고 느끼는 것은 현재의 상태가 지속하지 못할까 불안해하는 일종의 ‘붕괴 불안’ 때문이라고 진단했던 저자가 새 책을 내놓았다. ‘낙관주의는 역사의 화살을 추진시키는 활과 같다’라고 시작하는 책은 비관적인 태도, 특히 미국을 비롯한 서구사회에 팽배한 비관주의의 폐해를 비판한다. 과학자들 상당수는 불안감이 인간의 생존에 도움됐기에 진화를 이뤘다고 보고, 세계적 지성의 흐름은 ‘낙관주의’를 추방하다시피 한 오늘날이지만 저자는 낙관적 관점이 인류의 진전을 이끈다고 주장한다.

토머스 맬서스가 ‘인구론’에서 인구 증가로 인한 식량문제를 걱정했지만 당시 10억명이던 세계 인구가 70명으로 불어난 지금 영양실조는 사상 최저 수준이다. 1970년대를 풍미한 석유·천연가스 등 화석연료 고갈의 위기론은 당시 추정했던 매장량의 두 배인 1조 배럴을 소비하고도 아직 1조7,000억 배럴이 남아있는 것으로 추산되면서 쑥 들어갔다. 걷잡을 수 없을 것이라고 두려워한 전염병의 위협도 실제 암을 포함한 질병 발병률 감소, 전염병에 의한 사망률 하락으로 무력해진다.

경제 또한 그리 쉽게 무너지지 않는다. “약 80년 전의 대공황 이후 전 세계적인 경제붕괴는 없었다”는 저자는 “1990년 세계은행이 규정한 극빈지역 사람은 세계 인구의 37%에 달했지만 오늘날 그 숫자는 10%에 불과하다”고 지적한다. 그렇다고 걱정않고 마냥 행복해하자는 얘기는 아니다. “낙관주의는 우리가 소매를 걷어붙이고 일을 시작하면 문제가 풀릴 수 있다는 확신이자 다짐”이라는 저자의 궁극적 목소리다. 2만5,000원