22일 업계에 따르면 올해 4월 기준 조선사 사내하청 노동자 수는 5만722명을 기록했다. 최근 10년 사이 최저치다. 최근 3년 감소율은 19%, 29%, 32% 점차 가팔라지는 추세다.

조선소 내에 일감이 부족한 탓이 크다. 조선 대형 3사(현대중공업·대우조선해양·삼성중공업) 일감은 2016년부터 664척, 477척, 429척으로 뒷걸음질쳤다. 올해 들어 448척(6월 기준)으로 반등하긴 했지만 수주한 일감을 실제 건조하기 시작하는 건 1년 뒤부터다. 특히 상선보다 일손이 더 필요한 해양플랜트 일감이 없는 게 치명적이다. 현대중공업 해양플랜트사업본부는 2014년 11월 아랍에미리트(UAE)에서 따낸 나스르 플랜트(원유 시추 설비)를 끝으로 44개월째 수주를 못하고 있다. 해양플랜트 수주 실적이 가장 많은 삼성중공업도 지난해 6월 ‘코랄 FLNG(부유식 LNG 생산설비)’ 이후 수주가 없다.

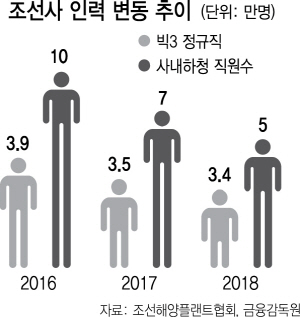

인력 구조조정 측면에서 정규직보다 사내하청이 보다 용이하다는 점도 한몫했다. 조선업계는 경쟁력을 유지하기 위해선 시황에 대비해 인력을 탄력적으로 운용할 수 있어야 한다고 본다. 때문에 대형 3사는 사내하청 노동자를 늘리는 식으로 대응해왔다. 불황이 닥치면 사내하청 업체들이 본사 정규직의 ‘범퍼’ 역할 하는 셈이다. 실제 최근 3년 간 대형 3사 정규직 감소율은 14%, 9%, 2%로 사내하청 감소율을 훨씬 밑돈다. 조선업계 관계자는 “사내하청 노동자들이 본사 정규직보다 전반적으로 생산성이 떨어지는 면이 있어서 경쟁력을 확보하지 못하고 있다”면서도 “일부 작업장에선 동일한 생산성을 내면서도 사내하청 업체 소속이다 보니 조선소를 먼저 떠나야 하는 일도 적잖다”고 말했다.

설상가상으로 최저임금 리스크까지 겹쳤다. 현재 대다수 협력업체는 근속연수나 기술 숙련도에 따라 기본급에 차등을 두고 있다. 이 때문에 내년도 최저임금이 8,350원으로 오르면 최저임금에 못 미치는 임금을 받는 직원뿐 아니라 최저임금 보다 급여수준이 높은 숙련 직원들의 임금까지 전부 올려야 한다는 게 조선소 사장들의 설명이다. 익명을 요구한 한 협력사 대표는 “8,350원은 6~7년 근무한 직원들이 받는 시급”이라며 “신입 직원이나 6년 차 직원의 기본급이 같은 곳에서 누가 일하고 싶겠느냐”고 말했다.

일감부족에 최저임금 인상까지 겹치면서 지난해 문을 닫은 사내하청업체 수만 228개에 달했다. 10년 새 최대 수준의 감소 폭이다. 조선업계 한 관계자는 “일감 부족으로 대형 조선사들도 인력을 내보내려는 추세”라며 “하청업체가 수익구조 악화로 문을 닫으면 해당 업체 근로자들이 달리 갈 곳이 없어 조선업 자체를 떠나야 할 것”으로 내다봤다.