간이식을 받은 뒤 수년 동안 간기능이 양호하고 ‘면역 안정성’ 상위 20%에 드는 사람은 면역억제제 복용량을 50% 이상 줄이거나 끊을 수 있는 길이 열렸다. 면역 상태를 진단하고 약 복용량을 줄일 수 있는 대상을 선별하는 바이오마커(생체표지자)와 판별기준을 알아낸 덕분이다.

3일 가톨릭대 의대에 따르면 조미라 류마티스센터 교수와 최종영 서울성모병원 소화기내과 교수팀은 간이식 후 임상적으로 안정 상태를 보여온 70명에게 5개 바이오마커 등과 판별기준을 적용해 면역 상태를 평가하고 상위 20%(14명)의 면역억제제 복용량을 단계적으로 50% 이상 줄였더니 별다른 부작용이 발생하지 않았다. 14명 중 4명(28.6%)은 30~36개월만에 면역억제제를 끊을 수 있었다.

간이식 후 임상적·면역학적 안정은 3년 이상 면역거부반응이 발생하지 않고 양호한 간기능, 담즙이 새거나 C형간염 같은 감염병·암 등에 걸리지 않음, 면역억제제 복용량을 줄이면 좋은 T세포가 늘어나는 경우 등을 말한다.

T세포는 다른 사람으로부터 이식받은 간 등 장기를 ‘이물질’ ‘침입자’로 간주해 공격(면역거부반응)하기 때문에 이를 억제하는 면역억제제를 평생동안 복용해야 한다는 게 불문률처럼 받아들여져 왔다. 그런데 간은 다른 이식 장기에 비해 면역거부반응이 덜한 편이다. 간이식을 받은 4명 중 1명은 수년이 지나면 자연스럽게 면역억제제를 줄이거나 끊을 수 있다는 임상연구 결과도 있다.

하지만 어떤 사람에게 면역억제제 복용량을 줄이거나 끊어야 부작용이 없는지를 판단하는 바이오마커나 객관적인 판별기준이 없었다. 그래서 면역억제제를 불필요하게 많이, 장기간 복용하다 보니 감염·장기손상·암 발생 위험 등이 높아지는 문제가 있었다.

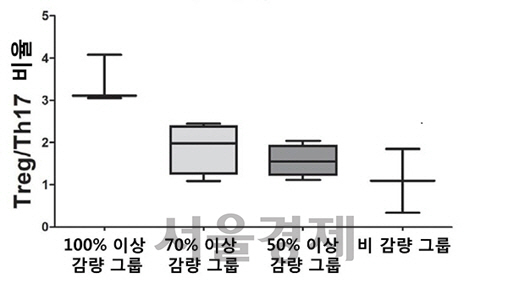

연구팀은 간이식 후 면역거부·염증반응을 억제하는 좋은 기능을 하는 ‘조절 T세포(Treg)’, 염증반응처럼 간 손상을 일으키는 나쁜 기능을 하는 ‘도움 T세포’인 Th17 등 5가지 바이오마커와 이들 간의 비율 등이 면역억제제 복용량을 줄일 수 있는 대상자와 예후를 판단하는 유용한 기준이라는 점을 확인했다. 특히 Treg가 Th17보다 많으면 면역억제제 복용량을 50% 이상 줄일 수 있고 3배 이상 많으면 끊을 수 있는 것으로 나타났다.

복용량은 기존의 절반으로 줄어들 때까지 6개월마다 25~30%가량씩, 이후 6개월마다 10~12.5%가량씩 줄이는 방법을 택했다. 사이클로스포린 성분의 면역억제제를 하루 150㎎ 복용했었다면 6개월 뒤 100㎎, 12개월 뒤 75㎎, 18개월 뒤 50㎎, 24개월 뒤 25㎎, 30개월 뒤 0㎎으로 줄이는 식이다.

조 교수는 “기존의 면역억제제는 가장 나쁜 T세포인 Th17을 제대로 억제하지 못하면서 가장 좋은 T세포인 Treg를 억제하는 문제가 있어 바이오마커와 진단시약(진단키트)을 활용, 안전하게 약 복용량을 줄여갈 필요가 있다”고 말했다. 그는 또 “면역상태 모니터링용 바이오마커와 시약 상용화를 위해 국내외에 특허를 출원·등록했고 신의료기술로 인정받기 위한 절차를 밟고 있다”며 “Th17 등 나쁜 T세포만 선택적으로 억제하는 면역거부반응 억제 신약도 개발 중”이라고 덧붙였다.

최 교수는 “진단 마커와 시약이 상용화되면 간이식 후 면역상태에 대한 진단과 임상·면역 안정성 상위 20%의 면역억제제 적정 복용량 설정에 유용하게 쓰일 것”이라고 설명했다.

이번 연구는 국제면역학회지(Frontiers in immunology)에 발표됐다. 국내 간이식 수술은 연간 1,200~1,500건 이뤄지고 있으며 전체 장기이식의 35%가량을 차지한다. 인구 100만명당 25.2명이 간이식을 받아 미국(21.7명), 일본(3.8명)을 크게 앞선다.