멕시코 유카탄반도에는 소행성이 지구와 부딪히며 남긴 큰 구덩이(크레이터)가 있다. 6,500만~6,600만년 전까지 지구를 지배하던 공룡 멸종설의 근거가 되는 곳이다. 이곳에는 당시 대기권 마찰로 불덩어리로 변한 소행성이 날아와 초고압 충격파와 폭풍을 일으키며 먼지는 물론 지진과 화산 폭발, 쓰나미를 일으킨다.

현대에도 1908년 시베리아 툰구스카강 5~10㎞ 상공에서 소행성이 폭발해 일대가 모두 불탔다. 지난 2013년에는 러시아 남서부 첼랴빈스크 23㎞ 상공에서 지름 18m의 소행성이 폭발하며 1,500명 이상이 다쳤다.

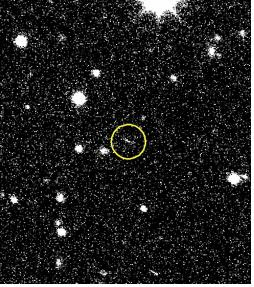

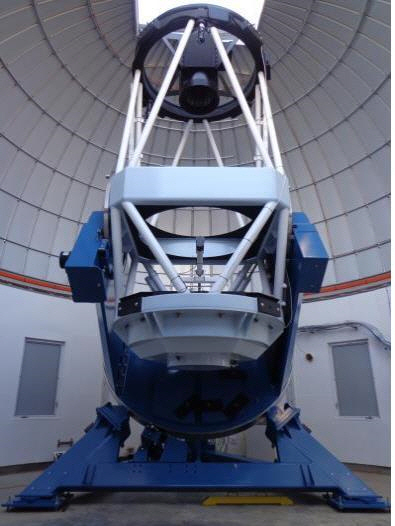

한국천문연구원이 우리나라에서는 처음으로 지구 공전궤도 근처를 지나며 지구와 충돌할 우려를 배제할 수 없는 소행성 2개를 발견했다고 25일 밝혔다. 지구 근접 소행성의 경우 확인된 것만 1만9,000개 가까이 되는데 이 중 조금이라도 충돌 우려가 있는 소행성을 발견한 것이다. 문홍규 박사팀은 지난해 8월 칠레·호주·남아프리카공화국 관측소에서 운영하는 지름 1.6m급 외계행성탐색시스템(KMTNet) 망원경 3기로 소행성을 찾았고 국제천문연맹 소행성센터(MPC)로부터 각각 ‘2018 PM28(PM28)’ ‘2018 PP29(PP29)’라는 임시번호를 받았다. 두 소행성을 발견한 정안영민 박사는 “외계행성탐색시스템의 광시야 망원경이 있었기에 가능했다”고 설명했다.

이 중 PP29는 지구와의 충돌 확률이 28억분의1에 불과하지만 오는 2063년과 2069년 각각 지구와 충돌할 수도 있는 것으로 평가됐다. 지름이 160m 정도로 추정되며 긴 타원 형태의 궤도로 공전주기는 5.7년이다. 이보다 작은 지름 140m급 천체가 지구에 충돌하더라도 충돌점에서 반경 수백㎞ 지역까지 재난을 초래한다는 점에서 경계해야 한다. MPC도 이 소행성을 ‘지구위협소행성(PHA)’으로 분류했다.

지름이 20~40m인 PM28은 앞으로 100년간 지구와 충돌할 확률이 없는 것으로 분석됐다. 44일간 궤도운동을 추적한 결과 이 천체는 궤도운동 중 태양까지의 최소거리(근일점 거리)가 1.3AU(약 1억9,500만㎞)보다 가깝다. 근지구소행성(NEA)으로 분류되며 지구와 비슷한 궤도로 공전한다. 천문연은 “PM28과 같은 조건을 가진 소행성은 지금까지 세계적으로 9개가 발견됐다”고 설명했다.

천문연은 보름달 16개가 들어가는 넓은 하늘을 한번에 촬영하는 카메라를 탑재한 KMTNet로 2016년부터 태양계 행성들이 지나다니는 공전궤도면 부근인 황도대를 관측하며 소행성을 살펴보고 있다.

과학자들은 소행성이 지름 20m가량은 50여년에 한 번, 60m와 400m 규모는 각각 1,500년과 10만년에 한 번 정도 지구와 충돌하는 것으로 추측하고 있다. 소행성은 주로 화성과 목성 사이에서 태양을 돌지만 지구와 화성 사이에도 적지 않은 수가 활동한다. 지난해 초 타계한 세계적인 물리학자 스티븐 호킹 박사는 “기후변화 등과 함께 소행성 충돌로 지구가 멸망할 수 있다”고 경고한 바 있다. 영화 ‘아마겟돈’처럼 미국 항공우주국(NASA)은 소행성이 지구로 돌진할 경우 로켓을 쏘아 핵폭탄을 터뜨리거나 고출력 레이저파 등으로 돌진 방향을 바꾸려고 연구하고 있다. /고광본선임기자 kbgo@sedaily.com