베레시트는 히브리어로 ‘창세기’를 뜻한다. 그 이름처럼 베레시트는 정부가 아닌 민간기업이 주도하는 새로운 달 착륙 시대를 열 예정이었다. 1959년 루나 2호로부터 시작해 지난해 창어 4호에 이르기까지 ‘우리’는 달 착륙 경험을 차곡차곡 축적해왔다. 그 결과 이제 달 착륙은 정부 주도의 초대형 프로젝트가 아니라 민간기업의 손을 빌려 달성할 수 있는 시대가 된 것이다. 처음에는 정부 기관과 함께 학술적인 목적으로 달 착륙선을 보내겠지만 관련 기술이 안정화되면 우주 관광이나 희귀광물 채굴 등 상업적 목적의 탐사선이 수시로 오갈 수도 있다. 최근 개봉한 영화 ‘애드 아스트라’처럼 달 공항 면세점 옆에 앉아 비행에 지친 몸을 달랠 날도 올 것이다. 베레시트의 실패는 그 서막을 조금 지연시켰을 따름이다. 2년 뒤 스페이스IL은 다시 달 착륙을 시도할 계획이고 미 항공우주국(NASA) 역시 같은 해 민간기업의 착륙선을 달에 보낼 예정이다. ‘우리’의 한 사람으로서 새 시대를 기쁜 마음으로 맞이하는 것도 좋다. 새로운 시대가 한국형 달 탐사를 앞질러 갈 것 같기는 하지만.

올해 두 번째로 달에 착륙을 시도한 것은 인도에서 찬드라얀 2호 궤도선에 실어 보낸 착륙선 ‘비크람’이었다. 인도는 2008년 찬드라얀 1호 궤도선을 달에 보낸 바 있다. 1호는 10여개월 동안 달의 인공위성이 돼 탐사 연구를 성실히 수행했다. 이번에는 달의 인공위성이 될 궤도선뿐만 아니라 남극 근처에 착륙선을 내려보낸다는 계획이었다. 달 표면에 착륙하면 ‘프라그얀’이라는 로버가 나와 주변을 돌아다니며 사진을 찍을 예정이었다. 7일 비크람을 궤도선에서 달의 남극 근처로 내려보냈는데 이번에도 착륙의 거의 마지막 순간에 통신이 끊기고 말았다. 달 표면까지 2㎞밖에 남지 않은 지점이었다. 얼음이 있을지도 모를 달의 남극을 처음으로 가까이에서 관찰한다는 임무는 다음 착륙선의 몫으로 남았다.

연이은 두 착륙선의 실패를 목격하고 나니 달 착륙 경험을 착실히 쌓아온 ‘우리’에 누구까지 포함되는 건지 궁금해진다. 어떤 나라는 상업용 우주선으로 달에 오가는 시대를 준비하는데 또 다른 나라는 처음으로 달 착륙을 시도하다 실패하니 말이다. 지금까지 달 착륙에 성공한 나라는 미국·구소련·중국뿐이다. 착륙선 이전 단계인 궤도선 개발에 난항을 겪는 곳도 있다. 우리나라다. 우리 정부도 우주개발 중장기계획을 통해 달 착륙선을 염두에 두고 있지만 찬드라얀 1·2호처럼 착륙선 이전에 달 주위를 도는 궤도선부터 성공해야 한다. 한국형 달 궤도선의 개발을 시작한 이래 그 발사 시기는 2017년에서 오는 2020년으로, 최근 2022년으로 계속 연기됐다. 계획이 틀어질 때마다 누군가에게 책임을 돌리느라 바빠 잘못된 부분을 수정하고 마침내 성공에 이를 방향을 찾을 시간이 자꾸 흘러간다.

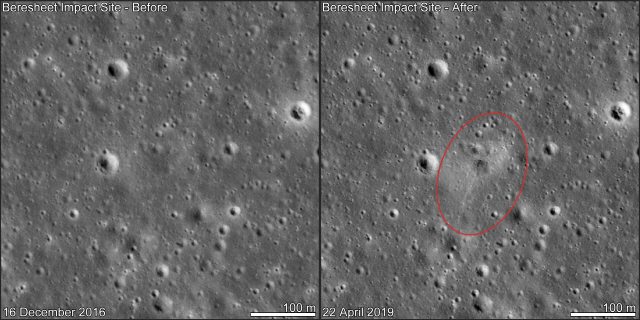

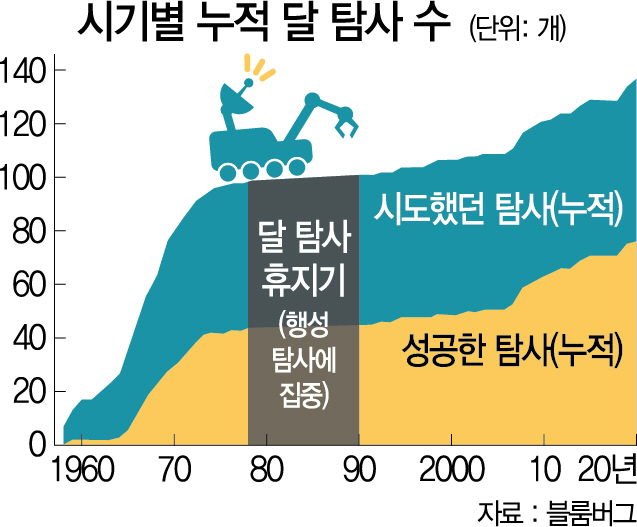

인류는 지금까지 137종류의 달 탐사를 시도했다. 대개 성공한 탐사만이 주목받지만 미국은 1966년 최초로 서베이어 1호를 달 표면에 연착륙시키기 전까지 무려 열다섯 번이나 실패한 전적이 있다. 같은 해 미국보다 넉 달 먼저 달에 착륙했던 소련의 루나 9호 역시 열여덟 번의 실패를 자양분으로 삼은 결과였다. 인공위성이나 다른 행성을 향한 탐사선은 제외하고 달 탐사선만 센 숫자다. 초반에는 실패가 더 많았지만 1990년대 이후로는 높은 성공률을 유지하고 있다. 지금 이 순간에도 달 주위를 도는 궤도선이 4대나 있고 지구에서 달의 뒷면으로 통신을 주고받기 위한 중계용 위성도 존재한다.

그렇다. 우주 탐사에 대한 ‘우리’의 기대치는 한참 높이 있다. 그리고 우리나라의 우주 탐사는 그 기대로부터 조금 멀리 있다. 잘해도 선발주자들의 뒤를 간신히 쫓아가는 격이고 혹여 실패라도 한다면 2단계 착륙선은커녕 1단계 궤도선을 한 번 더 시도하는 것조차 요원할지 모른다.

이스라엘은 달 착륙 실패보다는 우주를 날아 달 궤도까지 성공적으로 도달했음을 조명하며 2년 뒤 다시 시도하겠다고 밝혔다. 인도 역시 착륙선은 잃었지만 궤도선은 성공적으로 달 주위를 돌며 최고 해상도의 사진을 찍고 있다는 점을 조명한다. 3년 뒤 한국형 달 탐사가 성공할지 실패할지는 아무도 모른다. 단지 매 순간 각자 최선을 다할 뿐이다. 기술적 시행착오도, 과학적 오류도, 행정상 좌고우면도 모두 겪어낼 가치가 있다. ‘우리’ 모두가 알고 있듯이 넘어지지 않고 걷는 아기는 없다.