‘경성학교 영어교사 리형식은 오후 두시 사년급 영어 시간을 마츠고 (중략)륙월 볏쳬 땀을 흘리면서 안동 김쟝로의 집으로 간다.’

한국 근현대 첫 장편소설인 작가 이광수의 ‘무정(1924)’의 첫 페이지는 이렇게 시작한다. 이 책은 1897년 문을 연 민간출판사 회동서관이 낸 책들 중 하나다. 회동서관은 모든 출판물에 대해 저자에게 저작권료를 지불한 곳이란 점에서 사실상 한국 최초의 민간출판사로 기록돼 있다.

서울 종로구 구기동 삼성출판박물관이 기획전 ‘책을 펴내다-우리 근현대 출판사 100년’을 오는 12월10일까지 연다. 근현대 출판의 태동기인 1800년대 후반부터 해방 전후, 출판 전성기인 1970년대 후반까지 국내에서 출간된 책 110여점을 만나볼 수 있다. 박물관이 소장하고 있는 희귀본부터 절판도서, 잡지 등 그 시대를 대표하는 다양한 출간물이 오랜만에 서고 밖으로 나왔다.

이번 전시의 특별한 점은 책이 아니라 책을 만든 출판사들을 중심에 뒀다는 점이다. 김종규 삼성출판박물관장은 “출판의 역사는 곧 출판사의 역사이기도 하다. 지난 100여 년 간 일제에 의한 강제병합, 원고 검열 등 어려운 여건 속에서도 출판사들은 꾸준히 책을 내왔다”며 “대한민국 임시정부 수립 100주년을 맞아 우리 근현대 출판의 다양한 풍경을 출판사별로 조감해보는 자리를 마련했다”고 이번 전시회의 의미를 설명했다.

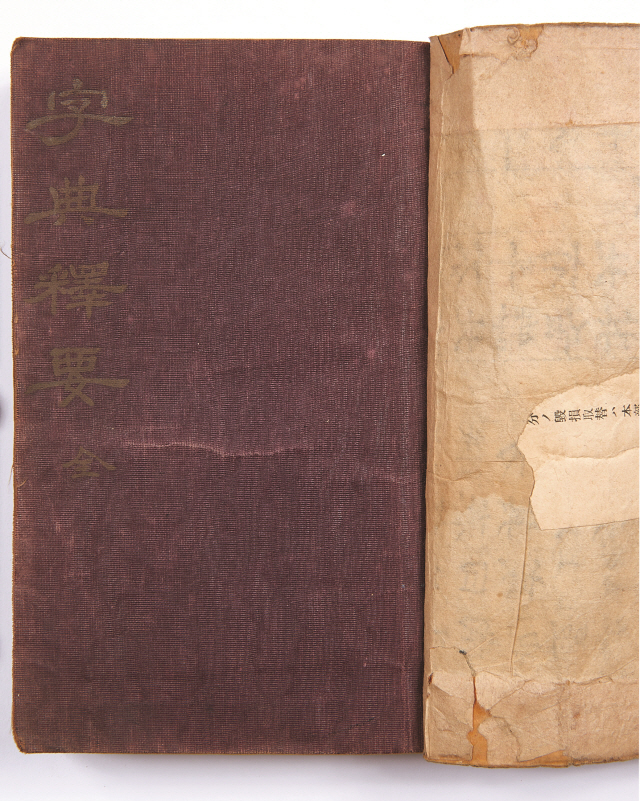

전시는 한국 근현대사 출판사 100년을 세 줄기로 나누고 있다. 첫 번째 근현대 출판의 태동부터 해방 전까지는 ‘새로운 지식의 수용과 계몽을 위하여’라는 주제로 담고 있다. ‘무정’ 외에도 회동서관은 한자 옥편인 지석영의 ‘자전석요(1910)’를 펴냈다. 이는 근대적 체제를 갖춘 최초의 한자 자전으로 당대의 베스트셀러였다. 조명희의 희곡집 ‘김영일의 사(1923)’는 순회공연 된 연극으로 유명한 터였으나 일제의 검열과정에서 대사의 주요 부분이 삭제 당한 채 출판됐다. 월북 한글학자인 김두봉의 ‘깁더 조선말본(1914)’도 전시됐으며 신문관에서 출간한 육당 최남선의 ‘육전소설(1913)’, 박문관서가 펴낸 홍난파가 번역한 빅토르 위고의 ‘애사(1922)’ 등도 만나볼 수 있다. 당시 출판은 인쇄소가 겸하는 경우가 대부분이었기 때문에 출판사라기보다 인쇄소로 기록돼 있다.

이번 전시회 자문을 맡은 표정훈 출판평론가는 “‘무정’은 총 8판까지 인쇄됐는데 전시물은 국내 유일본으로 알려진 5판이다. 이전 소장자가 훼손된 표지를 전서체로 다시 만들어 넣었다는 점이 인상적”이라고 설명했다.

두 번째 전시 주제는 ‘해방 이후 1950년대까지’이다. 을유문화사, 민중서관, 계몽사, 사상계사, 어문각, 신태양사 같은 출판사들이 펴낸 박경리의 ‘김약국의 딸들’, 이윤복의 ‘저 하늘에도 슬픔이’, 황순원의 ‘나무들 비탈에 서다’ 등 근대 유명 작가들의 작품을 만나볼 수 있다. 출판사들은 해방 이후 혹은 한국전쟁을 전후로 설립된 대표적인 곳들이다. 세 번째는 고도성장·산업화시대의 지식보급과 비판의식이 성립된 시기로 ‘1960년대, 오늘날 우리 출판의 뿌리가 된 시기’를 주제로 하고 있다. 우리에게도 익숙한 민음사, 범우사, 샘터사, 한길사, 문학과지성사 같은 출판사들이 펴낸 안톤 슈낙의 번역서 ‘우리를 슬프게 하는 것들’ ‘영자의 전성시대’ ‘사람의 아들’ ‘난쟁이가 쏘아올린 작은 공’ 등 다양한 작품들이 1960~70년대가 출판의 전성시대라는 것을 증언하고 있다.

김 관장은 “지난 100여 년 간 출판은 굴곡진 역사를 경험하고 있다”며 “전 세계적으로 출판산업이 불황이지만 아무리 시대가 변해도 출판은 그 명맥을 이어갈 것”이라고 말했다.