최근 네이버가 금융업 진출에 속도를 내면서 기존 은행·카드사 등과 갈등을 빚는 가운데 하반기 네이버가 추진할 보험업에서도 ‘기울어진 운동장’이 될 수 있다는 우려가 높아지고 있다. 금융지주 계열사의 보험상품 밀어주기를 막기 위해 은행이 각종 규제를 적용받는 반면 네이버는 규제에서 벗어나 있는 탓이다. 규제의 취지를 고려할 때 역차별이라는 기존 금융사의 목소리가 곳곳에서 터져 나오고 있다.

3일 업계에 따르면 기존 금융권에서는 예금·대출에 이어 네이버가 추진하고 있는 보험업에 주목하고 있다. 앞서 네이버의 자회사 네이버파이낸셜은 지난 3월 이사회를 열고 보험상품 설계 및 상담 서비스를 위한 ‘NF보험서비스(가칭)’ 법인 설립을 의결했다. 네이버가 보험업 진출을 선언한 것이다. 현재로서는 네이버가 보험 중개 판매에 초점을 맞출지, 기존 보험사와 제휴를 통해 독자 상품 개발 및 판매에 집중할지 구체적인 사업계획은 미정이다.

그러나 금융권에서는 벌써부터 네이버가 보험시장에 미칠 영향력에 긴장한다. 네이버가 검색 시스템에 우호적인 관계를 맺은 회사의 보험상품을 밀어줄 경우 보험시장이 왜곡될 수 있다는 우려다. 특히 은행권은 현행 금융지주 계열사의 보험상품 밀어주기 예방 차원에서 1개 보험사 상품을 전체 판매액 중 25% 이상 취급할 수 없도록 규제받고 있는 점을 들어 불공평하다는 입장이다. 네이버에도 유사한 규제 적용이 필요하다는 것이다. 금융권의 한 관계자는 “보험업의 가장 중요한 기능은 보험급 지급인데 은행은 보험사로부터 수수료를 받는다는 이유로 고객관리도 맡고 있다”며 “네이버가 보험을 판매할 때 은행처럼 규제도 안 받는데다가 고객관리까지 할 수 있을지 의문”이라고 지적했다.

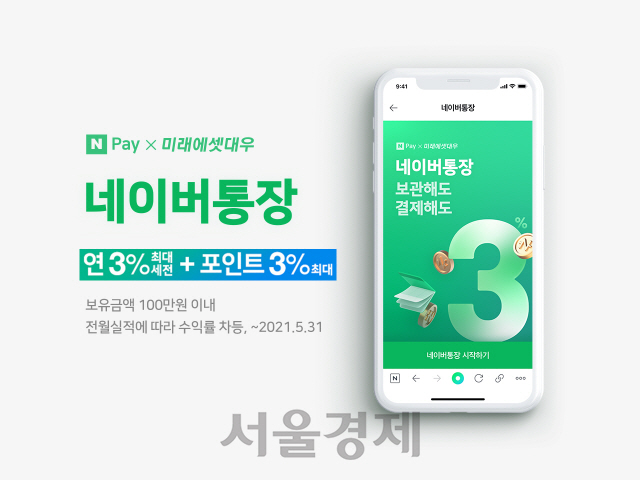

네이버와 금융사 간 갈등은 보험뿐만이 아니다. 지난달 8일 네이버파이낸셜에서 ‘네이버통장’을 출시하면서 갈등은 본격화됐다. 네이버통장은 네이버가 미래에셋대우증권과 제휴해 출시한 종합자산관리계좌(CMA) 상품으로 일반 시중은행의 통장과 달리 원금보장이 안 된다. 그러나 상품명이 통장인 탓에 고객 입장에서는 원금이 보장되는 것으로 오해할 수 있다는 지적이 제기됐다. 결국 금융감독원에서 명칭 변경을 권고하면서 네이버는 ‘네이버통장미래에셋대우CMA’로 명칭을 변경했다.

오는 8월 정식 허가 절차가 시작되는 마이데이터 사업을 두고도 네이버와 금융사 간 의견 차가 크다. 은행·카드사는 거의 모든 정보를 제공하는 반면 네이버는 자회사인 네이버파이낸셜 정보만 공개하면 되기 때문이다. 네이버페이에 소액 후불결제를 허용하고 개인·소상공인에게 중금리 대출 서비스를 추진하는 것과 관련해서는 사실상 여신사업의 허용을 의미한다며 은행·카드사의 반발이 높다. 네이버가 기존 금융권보다 신용평가에 대한 데이터가 부족한 상황에서 이 같은 서비스를 도입할 경우 부실 대출 및 연체자가 발생할 수 있다는 주장이다.

금융권 관계자는 “기존 금융사들이 가장 고민하는 지점이 네이버와 같은 빅테크 업체의 이해충돌 가능성”이라며 “마이데이터 사업만 해도 고객의 데이터를 공유받아 상품을 추천해줄 때 자사 상품과 타사 상품 간 공정한 경쟁이 보장되겠느냐”고 말했다.

반면 네이버는 기존 금융사들의 주장에 대해 과도하다는 입장이다. 통장을 제외하고 후불결제·대출·보험 등의 금융사업은 시작도 하지 않았기 때문이다. 네이버 측은 “네이버가 금융사업에 진출함으로써 회사 간 경쟁이 이뤄지고 그 이익은 고객에게 돌아갈 것”이라고 강조했다.

업계는 네이버가 쏘아 올린 ‘기울어진 운동장’ 논란을 계기로 규제 중심의 금융환경이 변해야 한다고 입을 모은다. 한번 사고가 발생할 경우 큰 피해가 발생한다는 점 때문에 그동안 금융과 관련해서는 높은 규제가 적용돼왔다. 이 때문에 네이버가 자회사를 만들어 금융사업을 추진하는데다 기존 금융 업권보다 규제가 덜한 전자금융업자로 등록한 것 아니냐는 시각이 나올 정도다.

시중은행의 한 고위관계자는 “데이터의 종류, 축적된 양, 질의 차이가 힘의 차이로 이어지는 시대에서 업권별 상당한 차이를 안고 시작하는 상황이 우려스럽다”며 “빅테크의 금융권 진출이 어떤 결과를 낳을지 100% 예측할 수 없는 상황이지만 모든 업권에 마이너스가 아닌 플러스가 되는 방향의 규제를 고민해야 할 때”라고 설명했다.