“국내 은행들은 수십 년 간 전족을 한 것과 다름없는 상태입니다. 은행업을 하는 대가로 각종 규제를 감수하고 발을 묶어뒀는데 은행의 기능을 빅테크에 나눠주면서 은행에는 전족을 한 상태로 뛰라니 ‘공정경쟁’이 되겠습니까.”

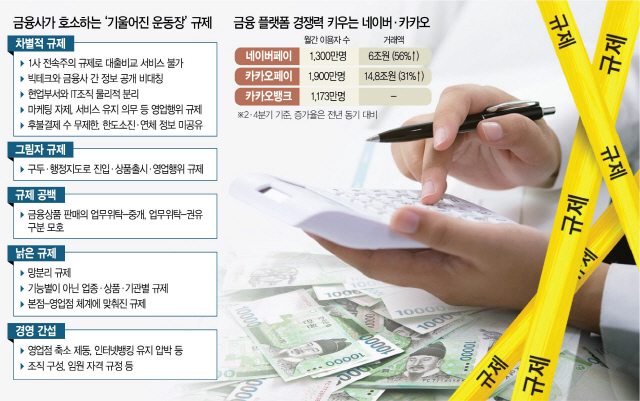

기존 금융사와 빅테크 간 역차별을 바로잡기 위해 규제가 상향 평준화돼야 한다는 목소리에 대해 한 시중은행의 임원 B씨는 “현재로서는 궁색한 이야기”라고 꼬집었다. 앞서 은성수 금융위원장은 5대 금융지주 회장들과 만난 자리에서 네이버·카카오 등 빅테크의 금융업 진출에 대해 “‘(전체 기업에 대한 규제를 강화하는) 하향 평준화보다 (규제를 함께 푸는) 상향 평준화가 좋지 않겠느냐’는 의견에 동의한다”며 “한쪽을 못하게 하는 것보단 (규제를) 풀어주는 방향이 좋다”고 했다. 금융당국이 금융사의 외부 협업을 원천봉쇄하는 망분리와 기본적인 대출 비교 서비스도 불허하는 ‘1사 전속주의’ 규제 완화를 검토하겠다고 나선 것도 이런 맥락에서다.

하지만 B씨는 “은행들은 시대에 뒤떨어진 낡은 규제와 각종 그림자 규제에 맞추느라 엄청난 인력과 시간을 쏟고 있다”며 “망분리와 같은 굵직한 규제를 풀어주는 것은 바람직하지만 금융현장 곳곳에 녹아 있는 시대착오적인 규제 체계를 바꾸지 않으면 기존 금융사들은 네이버와 경쟁하기 어렵다”고 토로했다.

금융사들이 가장 큰 족쇄로 여기는 것은 금융당국의 ‘그림자 규제’다. 명시적인 규정 없이 구두나 문서로 이뤄지는 행정지도가 대표적이다. 행정지도는 금융사의 ‘임의적 협조’를 요청하는 조치지만 실무선에서는 사실상 의무 규정처럼 받아들여진다. 금융당국은 이런 행정지도를 통해 금융사들의 신사업 진출부터 상품 출시, 영업 지침까지 광범위하게 통제한다.

대표적인 사례가 겸영 신탁회사의 토지신탁 업무를 제한한 것이다. 2009년 시행된 자본시장법에 따라 은행·보험·증권사도 부동산신탁업을 할 수 있게 됐지만 은행은 12년이 지난 지금까지도 토지신탁 업무를 할 수 없다. 금융당국이 그 해 구두로 겸영 신탁사의 토지신탁 취급을 제한한다는 행정지도를 내린 뒤 올해까지 이를 유지하고 있어서다. 은행권의 한 고위관계자는 “법에서 허용한 업무를 법적 근거 없는 행정지도로 제한하고 있는 셈”이라며 “필요한 규제라면 취지에 따라 법을 개정하고 예측 가능하게 운영해야 하는데 이런 원칙은 사라진 지 오래”라고 말했다. 그는 이어 “금융당국의 관리를 받지 않는 빅테크들은 이런 숨은 규제로부터 자유롭다는 점에서 이미 기울어진 운동장”이라고 강조했다.

금융사들은 업종·기관·상품별로 짜여있는 현 규제체계대로는 정부가 천명한 ‘동일기능 동일규제’가 불가능하다고 지적한다. 카드사의 신용결제 기능과 유사한 간편결제사의 후불결제도 카드업계가 규제 비대칭을 주장하는 근거다. 정부가 후불결제 한도를 정할 때 참고했다고 밝힌 하이브리드 카드의 경우 1인당 발급 장수가 2장으로 제한된다. 서로 다른 카드사에서 여러 장의 신용카드를 쓰는 회원에 대해서는 카드사 간에 한도소진율 정보도 공유한다. 대규모 신용불량자를 양산한 카드 사태 이후 리스크 관리 강화를 위해 생긴 규제다. 하지만 후불결제 사업자의 경우 개인의 연체나 한도 정보를 기존 금융사와 공유하지 않아도 되고 개인당 서비스 이용 개수에도 제한을 두지 않을 방침이다.

전문가들은 빅테크의 금융업 진출은 물론 금융업과 비금융업의 융합이 가속화하는 흐름에 발맞춰 법규제 체계도 전면 개편해야 한다고 강조한다. 결제·수신·판매 등 금융업이 기능별로 쪼개지고 사업자가 세부 기능을 재결합해 새로운 사업모델을 만드는 상황에서 금융규제의 단위를 기능별로 바꿔야 한다는 것이다. 업종별로 규정된 현 체계대로는 금융상품의 판매 채널만 하는 빅테크를 규율할 마땅한 장치가 없다는 점도 문제다. 정순섭 서울대 교수는 “현행 상품·기관별 규제로는 기술 발전에 따른 새로운 금융 상품이나 서비스를 수용하는 데 한계가 있다”며 “기능을 중심으로 일반법을 검토해야 한다”고 제언했다.

규제 형평에 대한 불만이 거센 가운데 금융권 일각에서는 이제까지 스스로 규제의 울타리 안에서 보수적 경영을 해온 데 대한 자성의 목소리도 감지된다. 한 금융지주사의 임원은 “젊은 인재들이 가장 가고 싶어하는 기업 1·3위가 카카오·네이버일 때 10위권 안에 금융사는 한 곳도 없다는 사실은 혁신을 소홀히 했다는 증거”라며 “아직 기회가 있을 때 스스로 뼈를 깎는 구조조정을 해야 한다”고 말했다.