지난 2000년 의약분업 파동 이후 20년 만에 응급실 같은 필수인력을 포함한 전국 전공의 파업(7일)이 현실화하자 각 병원은 시급하지 않은 수술과 진료 일정을 미루고 교수와 임상강사 등 가용한 모든 의사를 비상 대기시키는 등 분주히 움직였다. 대형병원의 한 관계자는 “(전공의 파업이) 하루뿐이라 다른 의사들이 조금 더 뛴다면 차질은 없을 것”이라며 “그러나 이런 상황이 장기화하면 대체 인력의 피로도가 쌓여 의료 공백이 생길 수 있다”고 우려했다.

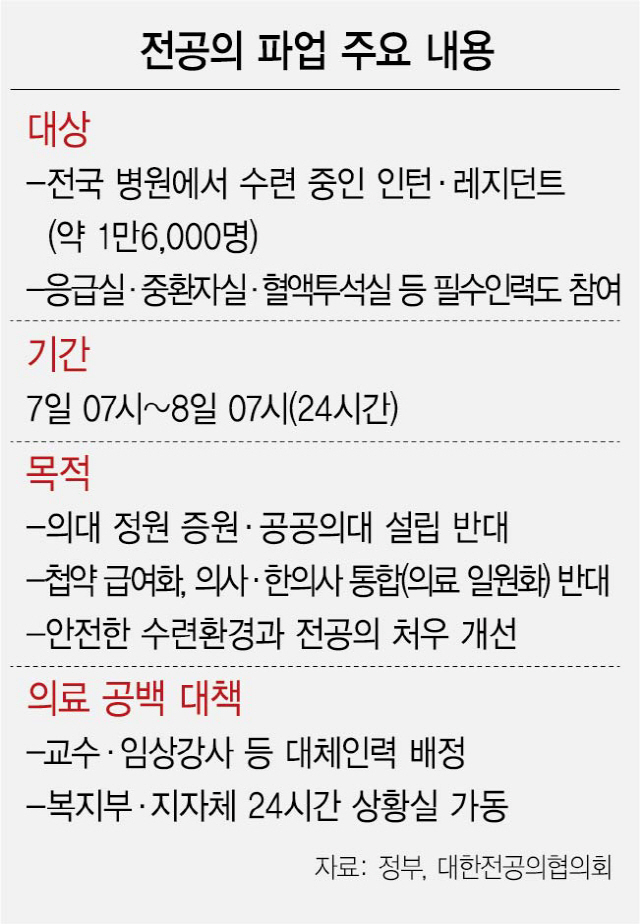

6일 정부와 대한전공의협의회(대전협) 등에 따르면 전공의들의 파업은 병원 운영에 상당한 부담 요인이지만 ‘의료 대란’ 가능성은 적을 것으로 전망된다. 파업 열흘 전인 지난달 28일 대전협의 집단행동 계획이 공개돼 병원이 대응할 시간이 충분했고 파업 기간도 하루(24시간)에 불과하기 때문이다. 대형병원의 한 관계자는 “인턴과 레지던트는 교수나 전임의사들을 보조하거나 환자의 검사나 관리 역할을 맡는다”며 “병원 인력이 빠듯하기 때문에 전공의들도 중요하지만 다른 의료진이 대체할 수 있다”고 말했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 국면이 여전히 진행되고 있다는 점도 전공의들의 대응 수위를 한결 낮춘 것으로 분석된다. 여론이 우호적이지 않은데 진료 공백에 따른 문제가 생기면 비난을 한몸에 받을 수 있어서다. 이 때문에 전공의 스스로 단체행동 전 필요한 처방과 의무기록을 대리근무자에게 철저히 인계하는 행동 수칙을 공유했다. 대전협은 또 5일 보건복지부와 소통협의체 구성에 합의했다는 소식을 전하면서 “필수 의료 분야 환자 진료는 전공의의 공백에도 차질이 없을 것”이라고 강조했다.

하지만 전공의들의 파업이 2차·3차로 이어진다면 ‘의료 대란’을 피할 수 없다는 게 안팎의 목소리다. 이미 대전협은 오는 14일 개원의가 주도하는 대한의사협회 집단휴업에도 동참 의사를 밝혔다. 주요 대형병원 의사는 1,500명가량으로 이 가운데 3분의1이 전공의다. 아무리 대체인력을 가동해도 지속 가능성이 없다는 뜻이다.

특히 전공의와 정부 간 입장 차가 명확해 좀처럼 화해가 어렵다는 점은 이런 우려를 키운다. 전공의들은 파업에 앞서 의대 정원 증원, 공공의대 설립 반대를 가장 먼저 요구했는데 박능후 복지부 장관이 이날 대국민담화문에서 “의대 정원 확충은 지역의 의료서비스 질을 높여 어느 지역에 살든 우수한 치료를 받을 수 있도록 하는 국민의 건강과 안전을 위해 꼭 필요한 정책”이라며 강행 의지를 재차 밝혔다. 최악의 상황까지 염두에 둔 듯 정부는 “국민의 건강과 안전에 위협이 발생하는 경우 엄중히 대처해나갈 것”이라고 경고했다.

다만 정부와 대전협이 6일과 11일 대화를 이어가는 만큼 극적으로 합의점에 도달할 여지도 남아 있다. 의료 전달체계 개선이나 수련환경 개선 같은 전공의들의 또 다른 요구사항이 실마리가 될 수 있다는 분석이 나온다. 정부 역시 수도권·대형병원 쏠림현상을 완화하기 위해 의사 수 확대 외에 수가 개선 등 인센티브 대책을 준비 중이고 전공의 환경 개선에도 공감대를 나타내서다. 서울 대형병원의 한 전공의는 “의사 수를 늘린다고 지역 의사가 많아지지 않는다”며 “의료 불균형 해소를 위한 정책의 잘못을 바로잡기 위해 파업에 나선 것”이라고 말했다.

/임진혁·오지현·백주원기자 liberal@sedaily.com·