박원순 전 서울시장 성추행 사건의 피해자를 돕고 있는 한국성폭력상담소와 한국여성의전화가 오성규 전 서울시장 비서실장의 주장에 대해 “기본적 사실관계조차 인정하지 않는다”고 비판했다.

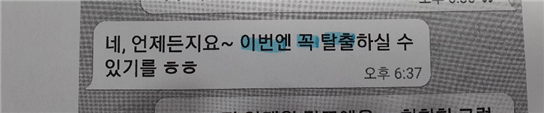

피해자를 대변하는 이들 여성단체는 이날 오 전 실장이 업무상 위력에 의한 강제추행 방조 혐의 피고발인 신분으로 조사 받은 뒤 내 놓은 입장문과 관련해 “피해자의 인사고충을 들은 담당과장은 피해자에게 ‘자신이 쫓겨 나더라도 다음 인사 때에는 실장님, 시장님을 설득해서 다른 곳으로 전보해 주겠다’라고 이야기했다”며 “피해자가 비서실을 나가는 것으로 결정된 2019년 6월 서울시 관계자는 피해자에게 ‘이번엔 꼭 탈출하실 수 있기를’이라는 응원메시지를 보내기도 했다”고 밝혔다.

앞서 오 전 실장은 이날 언론과의 인터뷰를 통해 “2018년 연말 비서실장 근무 당시 피해자가 비서실에 오래 근무해 (제가) 먼저 전보를 기획했다”며 “본인이 (전보를) 원하지 않는다고 보고 받아 남게 했다. 원하는 사람은 6개월이든 1년이든 예외 없이 전보시켰다”고 설명했다. 피해자가 비서실에서 다른 부서로 전보를 요청했다는 내용과는 다른 주장이다.

이에 여성단체는 “‘이번에는’, ‘꼭’, ‘탈출’이라는 단어를 통해 피해자가 지속적으로 인사이동을 요청했음을 확인할 수 있다”며 “탈출이라고 표현할 정도로 피해자의 의사에 반해 그동안 비서실 근무가 강요되어 왔음을 확인할 수 있다”고 오 전 실장의 주장을 반박했다. 이어 “도대체 서울시장 비서실은 어떤 곳이었길래 인사이동을 요청하는 피해자에게 담당 과장은 ‘자신이 쫓겨나더라도 다음번에는 시장, 실장을 설득해서 인사이동 시켜주겠다’는 말을 했던 것이냐. 그간 피해자에게 어떤 고충이나 전보에 대한 반복된 호소나 강력한 바람을 들었기에 관련 공무원이 피해자에게 ‘이번에는 꼭 탈출하길 바란다’는 표현을 썼느냐”고 반문했다.

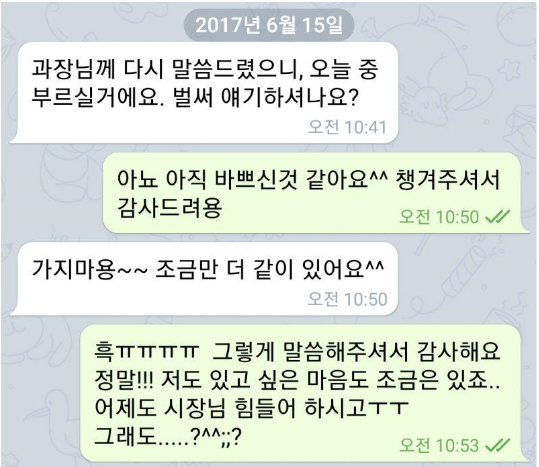

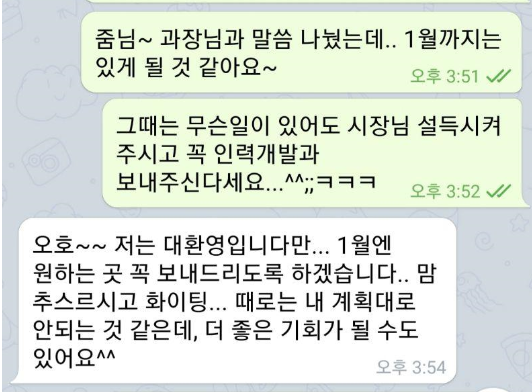

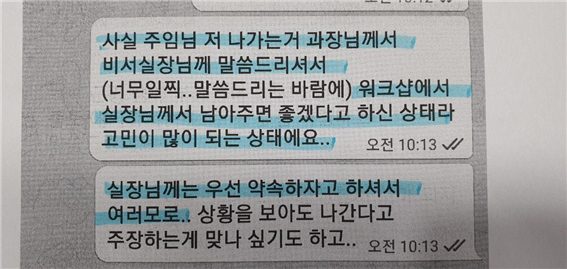

이날 오 전 실장이 “(전보를) 원했다면 원한 자료가 있겠죠. 원하지 않은데 자료가 있겠는가”라고 말한 것과 관련해서도 여성단체는 “텔레그램 대화 화면 자료를 보면 인사담당과장이 피해자의 전보 요청에 대해 비서실장에게 말한 것을 알 수 있으며, 그 결과 비서실장이 피해자에게 전보하지 말고 남아달라고 직접 말했음을 확인할 수 있다”고 반박했다. 여성단체가 공개한 피해자 측 텔레그램 메시지에 따르면 오 전 실장은 담당 과장으로부터 피해자의 전보 요청 내용을 전달받은 뒤 남아달라고 요구했다.

또 오 전 실장은 이날 “서울시 관계자들이 방조하거나 조직적으로 은폐했다는 주장은 정치적 음해”라며 “고소인 측이나 고발인들은 고소인 측이 주장하는 바를 다툴 사람이 없고 비서실 직원들은 실체를 모를 수밖에 없는 상황을 악용하는 것 아닐까 하는 강한 의구심이 든다”고 말했다. 이와 관련해 여성단체는 “수많은 비서실 근무자들이 피해자의 성고충 관련 호소와 전보 요청 관련 대화에 연결되어 있다”며 “몰랐다는 것은 책임을 방조한 것이며, 몰랐다 하더라도 사실이 아니라고 단언해서 주장할 수 없다. 이는 서울시가 앞으로 진행해야 할 국가인권위원회 직권조사 협조 및 자체 재발방지 노력에 역행하며, 직원들을 입단속 하는 행위로 볼 수밖에 없다”고 비판했다.