중국 베이징의 둥청구에는 ‘옹화궁(雍和宮·융허궁)’이라는 절이 있다. 과거의 베이징성 기준으로 하면 성안의 동북쪽이다. 평일임에도 복을 빌기 위해 찾아오는 참배객들로 북적거린다. 절에는 붉은색 옷을 입은 스님도 많다. 절은 항상 방문객들이 피우는 향으로 가득 차 있다. 마르크스·레닌주의가 ‘인민의 신앙’인 나라에서 특이하다면 특이한 모습이다.

옹화궁의 겉모습은 보편적인 한국 사찰과 많이 다르다. 옹화궁은 불교의 한 유파인 티베트 불교 또는 라마 불교의 사원이다. 옹화궁의 영문 명칭도 ‘라마 템플(The Lama Temple)’이다. 특히 황금색 지붕과 붉은색 벽은 중국 내 다른 라마 불교 사원과도 차별적인 모습이다. 그래서 중국인들 사이에서도 더 인기가 있다.

옹화궁이 세워진 것은 만주족이 세운 청나라 때다. 절 이름에 ‘궁’자가 들어간 것은 원래 왕족의 거주지였기 때문이다. 옹화궁 터는 강희제의 넷째 아들인 아이신기오로 윤진이 지난 1694년부터 살고 있던 저택 자리였다. 그가 옹친왕이라는 이름을 받아 친왕(황제 아들이나 형제들에게 주는 작위)이 되면서 이 집도 옹친왕부가 됐다.

옹친왕은 강희제를 이어 황제가 됐는데 바로 옹정제다. 옹정제는 기존 옹친왕부를 ‘행궁’으로 만들고 옹화궁이라는 이름을 붙였다. 옹화궁은 옹정제의 아들이자 훗날 건륭제로 즉위한 아이신기오로 홍력이 태어난 곳이기도 하다. 두 명의 황제를 배출한 결과로 옹화궁은 자금성 판박이로 꾸며지는 특급 대우를 받았다.

건륭제는 1744년 정식으로 옹화궁을 불교 사원으로 만들었다. 그럼 왜 하필 라마 불교 사원이었을까. 당시에도 중국 불교는 대승불교가 보편적이었는데 이는 한국과 유사했다. 라마 불교 사원은 중국에서도 드문 경우다.

이는 당시 만주족 청나라의 정치 현실을 반영한 결과다. 청나라는 중국사의 시각에서는 명나라를 이은 왕조이지만 전체 아시아사에서는 중국 판도를 훨씬 넘어서는 ‘제국’이었다. 한족의 명나라에 더해 만주와 몽골·위구르·티베트를 모두 아울렀다.

티베트 불교에 신경을 쓴 것은 당시 티베트인뿐만 아니라 몽골인도 티베트 불교를 믿고 있었기 때문이다. 티베트 불교는 청 제국의 북쪽과 서쪽 지역을 안정적으로 관리하는 핵심이었다. 그 때문에 라마 불교 사원이 베이징성 안에 들어서게 됐다. 그것도 기존의 중국 내 불교 사원과 비교할 수 없을 정도의 거대하고 화려한 모양으로 조성됐다. 만주족들은 당근과 채찍을 사용해 티베트를 복속시켰다고 하는데 옹화궁이 바로 ‘당근’의 대표 사례다.

이러한 역사가 현대 사회주의 중국에서도 옹화궁이 살아남은 이유다. 건륭제 때나 지금의 사회주의 중국이나 티베트 문제는 첨예한 논란거리다. 옹화궁의 시스템이 잘 돌아가고 있으면 겉으로 보기에는 티베트도 안정돼 있는 듯 보인다.

옹화궁은 큰길 하나를 사이에 두고 베이징 유학의 본산인 국자감·공묘(공자묘)와 나란히 있다. 지금의 국립대학인 국자감은 명·청 시대 중국 유학의 상징이었다. 베이징 공묘는 공자의 고향 취푸에 있는 공묘 다음으로 서열 2위다. 옹화궁이 국자감 바로 옆에 있는 이유도 유교만큼이나 불교를 강조하려는 만주족들의 의지였을 듯하다.

전통 시대 옹화궁은 베이징을 방문하는 조선 사신들에게도 필수 방문지였다. 1780년 사신 일행으로 베이징을 방문한 연암 박지원도 이곳에 들렀다. 국자감 옆에 절이 있는 베이징의 모습이 영 마음에 들지 않는 모양이었다. 그의 ‘열하일기’에는 라마승과 옹화궁에 대한 다소 부정적 언급이 많이 있다. 박지원은 당시 3,000여 명의 라마승이 이 절에 있다고 기록했으니 당시에도 엄청나게 큰 규모였던 셈이다.

이러한 상황은 지금도 이어지고 있다. 현재 국자감은 방문객의 발길이 뜸하지만 옹화궁은 복을 비는 사람들이 이어지고 있다. 지난해 춘제(한국의 설날) 하루에 9만 명이 이곳을 방문했다고 한다. 다만 최근에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 출입 인원을 제한하고 있는 상황이다.

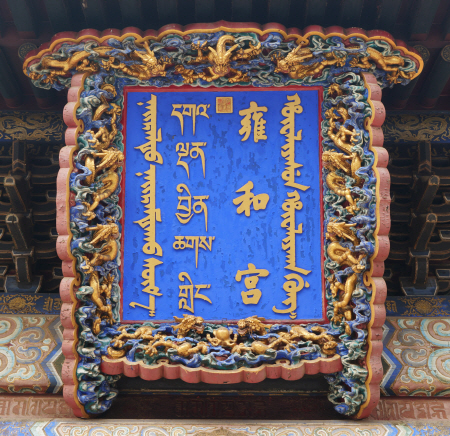

옹화궁은 베이징 북쪽 성벽에 나란히 붙어 있었다. 주 출입구는 남쪽에 있는데 주요 건물들은 남에서 북으로 이어져 있다. 남북의 거리는 약 400m나 된다. 전체 면적은 6,600㎡다. 출입구에서 표를 사서 패루를 지나면 길게 뻗은 숲길을 걷게 된다. 한참을 걷다 보면 건물들이 눈앞에 다가온다. 처음 보이는 문이 소태문인데 편액에 쓰여 있는 만주어·중국어(한문)·티베트어·몽골어 등 네 가지 문자가 이곳이 범상치 않은 곳임을 증명한다. 소태문을 들어서면 옹화문이라고 편액이 있는 천왕전 앞에 다다른다.

향을 사르는 사람들이 이곳에 가장 많다. 옹화문 앞에는 자금성에나 있는 청동사자 두 마리가 좌우에 있어 이 건물이 정말 ‘왕궁급’임을 알려준다. 천왕전을 지나면 옹화궁대전·영우전·법륜전·만복각 등을 차례로 만날 수 있다. 각각에는 불상들이 있고 역시 향을 사르는 사람들로 분주하다.

만복각에 있는 미륵불도 유명한 볼거리인데 티베트의 달라이라마 7세가 건륭제에게 보낸 나무로 조각한 것이다. 미륵불은 전체 높이가 18m로 세계에서 가장 큰 단일목 불상으로 알려졌다.

/글·사진(베이징)=최수문특파원 chsm@sedaily.com