부동산 중개인 앤드리아 화이트는 지난달 미국 캘리포니아주 새크라멘토의 방 3개짜리 주택을 매물로 내놓은 지 하루 만에 집을 사겠다는 연락을 받았다. 매수인은 52만 달러(약 5억 9,000만 원)를 전액 현금으로 내겠다고 했다. 당초 팔려고 했던 금액보다 2만1,000달러, 2년 전보다는 무려 37% 높은 가격이다.

캘리포니아주뿐만이 아니다. 미국의 집값 상승세가 전역으로 확산하고 있다. 공급이 크게 늘지 않는 상황에서 저금리와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 따른 교외 주택 선호가 겹치면서 지난 2006년의 주택 버블 때보다 더 가파른 가격 상승이 나타나고 있는 것이다.

3일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 내 수십 개 대도시의 주택 매매 중간값이 전년 대비 두 자릿수나 상승했다.

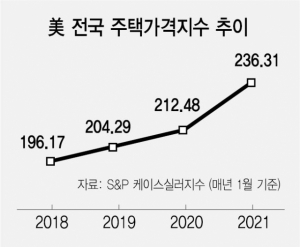

아이다호주의 보이시 카운티는 25%나 폭등했고 코네티컷의 스탬퍼드 지역은 19% 올랐다. 실제 1월 스탠더드앤드푸어스(S&P) 코어로직 케이스실러 전국주택가격지수가 전년 대비 11.2% 상승했다. 글로벌 금융위기 이전인 2006년 2월 이후 가장 큰 폭이다. 뉴욕 맨해튼은 지난달에만 1,500여 건의 주택 매매가 이뤄지며 14년 만에 최대치를 보였다. 마크 비트너 웰스파고 선임이코노미스트는 “사실상 모든 지역에서 집값이 오르고 있다”고 전했다.

이는 사상 최저 수준의 주택담보대출 금리와 코로나19로 인한 이사 수요가 맞물린 결과다. 30대에 접어든 밀레니얼 세대가 내 집 마련에 뛰어든 것도 한몫한다. 2008년 금융위기 이후 신규 주택 건설이 감소하면서 공급이 줄어든 것도 주요 이유로 꼽힌다. 리얼터닷컴에 따르면 지난달 매물로 나온 주택 수는 1년 전의 절반 수준이다.

이렇다 보니 당분간 가격 상승세가 계속될 것이라는 전망이 흘러나온다. 완화적 통화정책이 한동안 이어질 수밖에 없고 경기 역시 빠르게 좋아지고 있기 때문이다. 미국의3월 비농업 고용만 해도 91만 6,000개 증가해 시장의 예상치(67만 5,000개)를 크게 웃돌았다. 조 바이든 미국 대통령이 “마침내 희망이 있다. 두 달간 그 어느 정부보다 많은 일자리를 만들었다”고 했을 정도다.

WSJ는 “일부 공급이 늘어나면서 주택 가격 상승률이 둔화할 수 있다”면서도 “이코노미스트들은 올해 주택 시장은 견고할 것이며 밀레니얼 세대가 나이를 먹어가면서 구조적으로 가격 상승이 이어질 것으로 보고 있다”고 전했다.

/뉴욕=김영필 특파원 susopa@sedaily.com