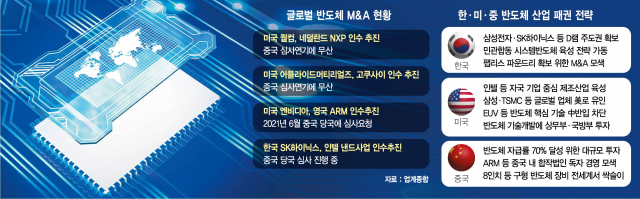

미래 산업은 물론 국가 안보의 핵심으로 떠오른 반도체를 두고 미국과 중국이 팽팽히 맞서고 있다. 규모의 경제를 이뤄내야 살아남을 수 있는 산업 특성 탓에 개별 반도체 기업의 굵직한 인수합병(M&A) 시도가 이어지고 있지만, 미국과 중국은 자국에 미칠 여파를 고려해 반독점 당국의 심사권 등을 ‘무기’로 휘두르며 상대 진영을 공격하고 나섰다.

美, 中 사모펀드의 매그나칩 인수에 부정적

2일 반도체 업계에 따르면 매그나칩반도체는 최근 미국 재무부 산하 외국인투자심의위원회(CFIUS)로부터 중국계 사모펀드 와이즈로드캐피털에 지분을 매각하는 행위는 자국 안보에 부정적 영향을 끼친다는 통지를 받았다. 조 바이든 미국 대통령이 이달 중으로 최종 판단을 내리겠지만 매각은 최종 무산될 위기다.

매그나칩은 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장사지만 사실상 생산 기반과 연구 인력 등은 한국에 뿌리를 두고 있다. 주요 생산 제품은 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이를 구동하는 칩(DDI)으로 지난해 말 기준 연 매출 5,600억 원 규모의 중견회사다.

업계에서는 비록 이 회사가 미국에 상장한 상태지만 딜 규모가 14억 달러(약 1조 6,000억 원)로 상대적으로 작은 데다 리딩 기업이 아니라는 이유로 순탄한 딜을 점치는 시각도 제법 있었다. 그러나 업계 전문가들은 이번 판단을 두고 미래 산업의 경쟁력이 곧 안보를 좌우한다는 바이든 행정부의 철학이 담긴 결정이라고 분석한다. 안기현 한국반도체산업협회 전무는 “미국은 제조 산업 생태계의 붕괴를 우려하고 있기 때문에 단순히 국방 및 무기 분야 기술의 이전을 차단하는 것에서 그치지 않을 것”이라며 “특히 반도체는 작은 기술 하나라도 이전된 후에 다른 식으로 발전할 수 있기에 미 재무부로서는 그 가능성을 차단하고 싶었던 것 같다”고 설명했다.

미국 정부는 이와 동시에 반도체 산업의 두 축인 시스템과 메모리(낸드플래시) 분야에서 자국 패권을 탄탄하게 유지하려는 합종연횡 작전도 펼치고 있다. 미 국방부가 추진하는 반도체 개발 생산 프로그램을 전담하는 역할에 자국 기업인 인텔을 선정하고, 의회에서 만든 별도 법안을 발판 삼아 삼성전자(005930)·TSMC가 역내 대규모 투자를 하도록 깊숙하게 끌어들이는 것이 대표적인 케이스다.

中도 美 기업 반도체 M&A에 제동

반도체 패권 수성을 위해 방벽을 치는 미국에 중국도 거부권 행사로 맞서는 모습이다. 시장 지배적 사업자의 M&A는 이해관계가 얽힌 주요 국가에서 반독점 규제 당국의 기업결합 심사와 승인을 받아야 하는 룰을 역이용해 미국 또는 미국의 우방국 기업들이 추진하는 M&A에 제동을 거는 식이다.

앞서 지난 2016년 10월 네덜란드 반도체 기업 NXP를 인수하려던 미국 반도체 기업 퀄컴은 주요 9개 국가의 승인을 받아야 인수 작업을 마무리할 수 있었지만 승인 시한까지 심사를 미룬 중국 반독점 당국 탓에 결국 440억 달러(약 50조 원) 규모의 초대형 딜이 깨졌다. 2019년 세계 1위 반도체 장비 회사인 미국 어플라이드머티리얼즈가 12위 업체인 일본 고쿠사이일렉트릭을 인수하려던 시도도 중국이 9개월가량 심사를 보류하며 제동을 걸었다.

심규섭 한국무역협회 통상지원센터 연구원은 “M&A는 ‘규모의 경제’에 속도를 붙이는 작업이기에 반도체 산업의 승자 독식 구조를 심화하고 있다”며 “이 같은 목적의 M&A를 미국이나 중국이 각각 상대를 견제하기 위해 반대하는 것”이라고 분석했다.

美中, ‘받은 만큼 돌려준다’ 보복전

미국과 중국은 상대방이 M&A를 통해 덩치를 키우려는 시도에 대해 서로 제동을 걸며 ‘팃 포 탯(tit for tat·맞받아치기)’ 전략을 구상하고 있다.

특히 최근 글로벌 반도체 업계를 떠들썩하게 만든 반도체 설계자산(IP) 기업인 ARM 본사와 ARM차이나 사이의 내홍은 첨단 반도체 기술을 확보하려는 중국의 욕망을 드러내는 사례로 꼽힌다. 시작은 영국 본사가 앨런 우 전 ARM차이나 대표의 개인적 일탈을 문제 삼고 해임을 결정한 데서 비롯됐지만, 오히려 앨런 우는 중국 정부 산하기관이 보유하고 있는 ARM차이나의 지분 51%를 지렛대 삼아 완전한 독립을 선언해버렸다. 연구개발(R&D) 기능이 없는 판매 조직에 불과한 법인이라고 해도 고객사나 IP 관련 정보가 중국으로 넘어갈 수 있다는 우려가 나온다.

한편 업계에서는 조만간 최종 결정을 앞두고 있는 미국 웨스턴디지털의 일본 기옥시아 합병 건이 미국과 중국 정부가 막후에서 협의하는 계기가 될 수 있다는 분석도 나온다. 미국 정부가 중국에 대한 반도체 관련 제재를 일부 풀어주고 중국 반독점 당국의 딜 승인을 얻어낼 것이라는 이른바 ‘빅딜설’이 바로 그것이다. 다만 업계 전문가들은 국가적 차원에서 추진하는 M&A이기에 이 같은 전격적 행보는 가능성이 낮다고 본다. 김지훈 이화여대 전자전기공학과 교수는 “최근의 반도체 분야 M&A는 국가 차원의 전략으로 진행되고 있다”면서 “중국은 미국에 의존하지 않고 독립 노선을 가겠다는 의지가 뚜렷하고 미국은 현재의 영향력을 그대로 유지하고 싶은 마음이 강하다”며 양국 갈등이 이어질 것으로 내다봤다.