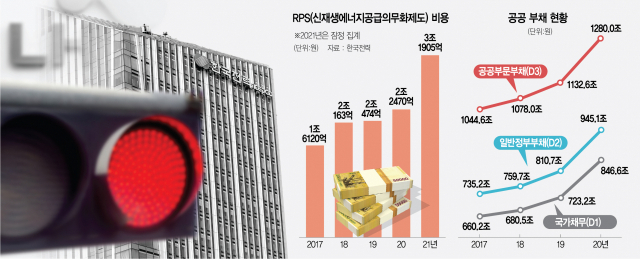

한국전력은 신재생에너지공급의무비율(RPS)에 따라 지난 5년간 매년 2조 원가량을 부담해왔다. RPS는 대형 발전사에 신재생 발전을 일정 비율만큼 운용하도록 하면서 그에 따른 비용을 한전이 일부 보상하게 하는 제도다. 문제는 발전 단가가 상대적으로 비싼 신재생 발전을 사업자에 강제해놓고 뒷감당은 한전이 하는 방식으로 설계됐다는 점이다. 설상가상으로 정부가 현재 10% 한도인 RPS를 25%까지 올려 잡으면서 한전이 한 해에 감당해야 할 비용은 두 배 이상 뛸 것으로 전망된다.

하지만 정부는 한전의 재무 개선 방안은 철저히 외면하고 있다. 전기요금 인상을 통해 정책 비용이 회수되지 않으면 한전의 재무 건전성이 나빠질 것이라는 지적이 많지만 당장 민심 악화를 우려한 정부는 전기료를 예년 수준으로 묶어두고 있다. 정책 비용이 쌓여가는 와중에 에너지 가격 상승으로 연료비마저 급등하자 한전의 부채비율은 지난 2017년(결산 기준) 149.15%에서 2021년(반기 기준) 196.99%까지 치솟았다.

한전의 재무구조는 정부가 지난 5년간 공기업을 어떻게 다뤘는지를 단적으로 보여주는 지표다. 문재인 정부는 에너지 전환과 정규직 채용 확대, 공공주택 공급 등에 공기업을 동원해놓고도 정작 전기·가스·수도·철도·도로 등 공공요금 인상에는 침묵하고 있다. 지난해 국내 10대 공기업 부채가 문재인 정부 출범 첫해인 2017년 말(351조 7596억 원)과 비교해 40조 원 이상 늘어난 것은 이 같은 이유에서다.

재무구조가 악화하더라도 정부 기조에 보조를 맞춘 공기업에 박수를 쳐주는 행태도 문제를 키웠다. 앞서 정부는 경영 평가에서 사회적 가치에 대한 평가 배점을 기존보다 50% 이상 높인 바 있다. 사회적 가치 실현을 19점에서 30점으로 늘린 반면 재무 평가는 10점에서 5점으로 줄였다. 일자리 창출 등 사회적 가치의 성과가 재원이 얼마나 투입되는지에 따라 좌우되는 점을 감안하면 공기업이 경영 혁신을 미루고 정부 정책에 맞춰 돈을 더 쓰게끔 유도한 것이다. 실제로 한전은 2017년 5조 원에 달하는 영업이익을 낸 뒤 2018년(-2080억 원)과 2019년(-1조 2777억 원) 잇따라 대규모 적자를 내고도 ‘사회적 가치를 성실히 이행했다’는 이유로 경영 평가에서 두 해 모두 ‘양호’ 등급을 받았다.

빚이 또 다른 빚을 낳고 있는 자원 공기업의 재무 상황도 악화 일로를 걷고 있지만 정부는 손을 놓고 있다. 석유공사는 2017년 이후 2년 새 부채가 2조 4000억 원 이상 늘면서 연간 영업이익(약 4000억 원)으로는 이자 비용(약 4000억 원)을 포함한 영업 외 비용조차 감당하지 못하는 실정이다. 여기에 금리 인상 추세와 맞물려 공사의 부채 규모는 더 불어날 수밖에 없다.

문제는 공기업의 재무 건전성이 악화하면 신규 투자와 고용 축소로 이어질 수 있다는 점이다. 실제로 주요 공기업 35곳의 지난해 일반 정규직 신규 채용 인원은 5917명으로 2년 새 반 토막이 났다. 정부 출범 초기 채용 확대 드라이브로 고용 여건이 약해진 상황에서 코로나19 여파까지 겹친 탓이다. 정부 관계자는 “차기 정부가 공기업을 동원해서라도 투자와 고용을 늘리고 싶겠지만 이미 천문학적인 돈을 쏟아부은 터라 쉽지 않을 것”이라고 진단했다.

공기업 부채가 가파르게 불면서 국가 전체 재정 건전성도 빠른 속도로 악화하고 있다. 여당과 이재명 더불어민주당 대선 후보는 “우리나라 부채비율이 경제협력개발기구(OECD) 평균과 비교하면 낮아 문제 없다”는 입장이지만 여기서 말하는 국가부채에는 공기업 채무가 빠져 있다. 우리나라 공기업은 사실상 정부의 채무보증을 받고 있어 국가채무에 합산해서 보는 것이 합리적이라는 게 전문가들의 지적이다.

실제 2020년 기준 공기업 부채는 약 398조 원으로 여기에 국가채무(D1)를 더한 일명 공공 부문(D3) 부채는 1280조 원에 이른다. 2020년 당시 846조 6000억 원이던 국가채무가 올해 1차 추가경정예산안 기준 1075조 7000억 원으로 200조 원 넘게 불어난 것을 감안하면 올해 D3 부채는 1500조 원을 넘길 것으로 보인다. 김우철 서울시립대 교수는 “빚의 전체적 규모도 문제지만 OECD 국가 중 가장 빠른 증가 속도가 정부 재정 운용에 큰 부담을 주는 상태”라고 지적했다.