‘순수-참여 문학 논쟁, 축소지향의 일본인, 굴렁쇠, 갓길, 디지로그…’

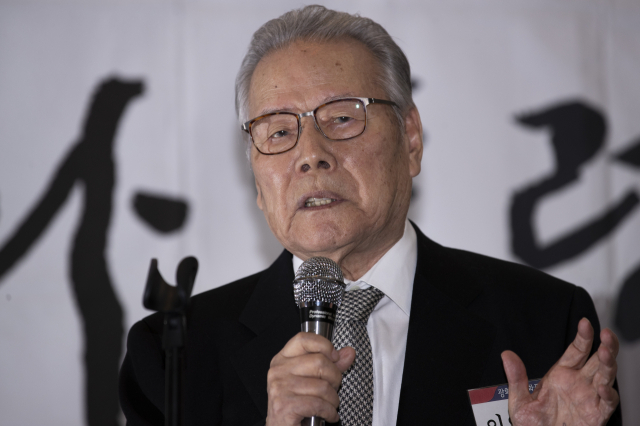

26일 88세를 일기로 별세한 이어령 초대 문화부 장관을 설명하는 주요 키워드다. 이 전 장관은 20대의 나이에 문학평론가로 문화예술계에 처음 발을 디딘 이래 별세 직전까지 오랜 기간 왕성한 집필 활동을 펼쳤다. 그가 손대지 않은 분야를 손꼽는 게 빠를 정도다. 덕분에 시대의 지성 가운데 한 명으로 추앙을 받았다. 서울올림픽 개·폐막식의 연출을 총괄하는 기획자이기도 했으며, 노태우 정부에서 신설된 문화부의 초대 장관을 역임한 행정가이기도 했다. 은퇴 후엔 디지털 기술과 아날로그 정서를 융합한 ‘디지로그’ 개념을 만들어냈다.

이 전 장관을 세상에 알린 글은 23세인 1956년 한국일보에 기고했던 ‘우상의 파괴’다. 당시 중견 문인이었던 소설가 김동리, 시인 조향, 소설가 이무영을 각각 '미몽의 우상', '사기사의 우상', '우매의 우상'이라고 비판해 문단에 큰 파장을 일으켰다. 황순원, 염상섭, 서정주 등 문단의 거목들을 향해서도 ‘현대의 신라인들’으로 묶어서 비판하기도 했다. 이러한 비평은 1959년 경향신문 지면에서 김동리와 벌인 ‘비문 논쟁’으로 확대되기도 했다.

고인은 이처럼 20대부터 날카로운 문장과 예리한 비평으로 문학평론가로 활약하게 된다. 6·25 한국전쟁으로 적잖은 인사들이 숨지거나 납북되는 등으로 인해 공백기가 생긴 문화계의 사회적 배경도 한몫했다. 문화예술의 자율성을 강조했던 고인은 참여 문학의 대표적 문인인 저항시인 김수영과 순수·참여 논쟁을 벌이게 된다. 그는 당시 ‘문학이 진보 편에 서야 한다’는 이데올로기를 강조하고 있다고 주장했다. 이에 대해 김수영이 ‘지식인의 사회참여’라는 글을 써 반박하고, 기고문을 통해 논쟁을 벌이며 “모든 전위 문학은 불온하다”고 주장하기도 했다. 또한 1973년엔 출판사 문학사상사를 만들고 월간 문학사상을 발행했다. 문학사상이 1977년 신설해 지금까지도 이어지는 이상문학상도 주도해 만들었다. 1978년 월간 한국문학에 연재하면서 쓴 장편 소설 '둥지 속의 날개'를 펴내는 등 문학 작품도 다수 남겼다. 그는 1994년 문학평론 분야 공로를 인정받아 대한민국예술원 회원에 선정됐다.

이 전 장관은 문학평론뿐 아니라 다양한 글쓰기로 이름을 날린다. 그는 경기고 교사로 3년간 재직한 후 1960년 서울신문 논설위원으로 일하게 된다. 이후 한국일보, 경향신문, 중앙일보, 조선일보 등에서 논설위원을 역임하며 논객으로 이름을 알린다.

그의 대표작으로는 1963년 경향신문 연재 에세이를 묶은 ‘흙 속에 저 바람 속에’, 일본 문화의 축소지향적 특징을 꼬집은 ‘축소지향의 일본인’ 등이 있다. ‘흙 속에 저 바람 속에’는 한국의 풍토(風土)에 대한 글을 제의받고는 풍토를 우리말로 바꾸고 바람과 흙의 순서를 뒤집어 '저'를 덧붙여 제목을 붙인 결과물이다. ‘축소지향의 일본인’은 일본에 머물던 시절 일본어로 쓴 책으로, 고인이 연구하던 하이쿠(俳句)에서 축소지향적이라는 일본 문화의 독창적 특징을 끄집어낸다. 반면 침략 등 확대지향 시도는 실패했다는 점을 지적해 일본에서 큰 반향을 일으켰다.

고인은 2000년대엔 ‘디지로그’(Digilog)를 통해 정보화 시대의 미래를 예견하기도 한다. 그는 디지털 기술의 부작용과 단점을 보완하기 위해 다시 아날로그 감성을 불러들이는 시대를 살고 있다고 분석했다. 그러면서 한국인이 디지로그 시대 앞서나갈 수 있다고 강조했다.

이 전 장관은 생의 마지막까지 펜을 놓지 않았다. 지난 2020년엔 ‘한국인 이야기 ? 너 어디에서 왔니’를 출판하며 이야기꾼으로서의 면모를 재차 과시했다. 별세 한 달 전인 지난달엔 ‘이어령 대화록’ 시리즈의 1권인 ‘메멘토 모리’를 통해 고 이병철 회장이 1987년 별세 한 달여 전, 가톨릭 신부에게 물은 24가지 질문에 대해 자신의 관점으로 답하기도 했다.

이 전 장관은 1967년부터 1989년까지는 이화여대 국문과에서 교수를 역임하기도 했다. 당시 박사학위 없이도 교수직을 수행했는데, ‘누가 감히 이 이어령의 논문을 심사하겠느냐’며 오랜 기간 학위를 따지 않았다는 일화는 유명하다. 1988년 서울 올림픽의 개막식과 폐막식의 총괄 기획자이기도 했다. 냉전 여파를 딛고 모든 진영이 참가하자 딱딱한 표어 대신 ‘벽을 넘어서’라는 구호를 만들었고, 개막식 당시 명장면인 ‘굴렁쇠 소년’의 등장씬도 그의 작품이다.

1990년부터는 새로 출범한 문화부의 초대 장관을 역임했다. 이듬해 12월까지 재임하며 문화정책의 기틀도 마련, 관료가 아닌 문화예술인 장관으로서 문화부의 초석을 다졌다는 평가를 받는다. 이 기간 동안 국립국어연구원과 한국예술종합학교 설립, 전통공방촌 건립, 도서관 업무 이관 등 공약했던 사업을 모두 마무리했다.

하지만 장관 재임 당시 예술의전당에서 열릴 예정이던 기획전을 불허해 갈등을 빚은 바도 있다. 당시 예술의전당 미술관에 민중미술을 용납해서는 안 된다는 그의 주장은 과거 순수·참여 문학 논쟁에서 참여문학에 비판적이었던 모습을 연상케 한다.

이 전 장관은 서울대 국문과 동창인 부인 강인숙 건국대 명예교수와 함께 서울 종로구 평창동에 설립한 영인문학관에서 평생 글쓰기를 하며 살았다. 고령의 나이에도 서재에 컴퓨터 여러 대를 두고 활용할 뿐 아니라 태블릿PC 등도 능숙히 썼던 걸로 알려진다. 그가 생전에 써 놓은 책들은 앞으로도 계속 나온다. 열림원은 총 20권에 이르는 ‘이어령 대화록’ 시리즈를 출간할 예정이다.

유족으로는 부인 강인숙 영인문학관 관장, 장남 이승무 한국예술종합학교 교수, 차남 이강무 백석대학교 교수가 있다. 고인의 장녀 이민아 목사는 미국 캘리포니아주 LA 지역 검사를 지냈다가 2012년 위암 투병 끝에 별세했다. 빈소는 서울대학교병원 장례식장에 마련되며 유족 측은 5일간 가족장으로 치를 계획이다.