금융 당국의 레버리지 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN) 상품 규제가 개미투자자를 해외로 내몰았다는 비판이 거세다. 2020년 9월 금융 당국이 레버리지 상품 투자 규제를 강화하자 개미투자자들은 해외 레버리지·파생상품에 거액을 쏟아붓고 있다. 섣부른 규제가 개미투자자를 해외 초고위험 상품 투자로 내몰았다는 지적이다.

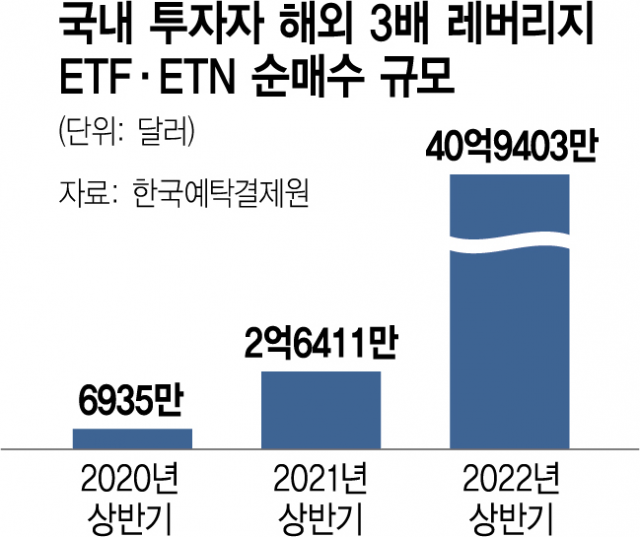

11일 한국예탁결제원에 따르면 개미투자자의 해외 3배 레버리지 상품 투자는 2022년 상반기(1~6월) 40억 9403만 달러(약 5조 3284억 원)로 2020년 상반기의 6935만 달러(약 903억 원) 대비 59배 급증했다. 지난해 상반기(2억 6411만 달러)와 비교해도 15.5배나 늘어난 수치다.

개미투자자의 해외 레버리지 상품 투자가 급증한 배경으로는 금융 당국의 규제가 꼽힌다. 금융위원회는 2020년 5월 코로나19로 시장 변동성이 확대하자 레버리지 ETF·ETN에 투기적 수요가 몰리는 것을 보고 이를 막기 위한 조치에 나섰다. 기본 예탁금 1000만 원이 있어야 레버리지 ETF·ETN 거래가 가능하도록 했고 신용거래 대상에서도 제외했다. 사전 온라인 교육 이수도 의무화했으며 관리 기준 또한 강화했다. 괴리율 의무 범위를 기존 30%에서 국내 기초자산 상품은 6%, 해외는 12%로 줄였다. ETN 발행사에 최소 유동성 보유 의무(상장 수량 20%)도 부여했다. 이들 조치는 2020년 9월부터 시행됐다.

이를 두고 당시 금융투자 업계에서는 과도한 규제라는 지적이 나왔다. 금융 당국의 개입으로 급격히 위축된 파생상품 시장의 전철을 밟을 것이라는 우려도 들려왔다. 국제파생상품협회(FIA)에 따르면 한국거래소는 2011년만 해도 파생상품 거래량 세계 1위였다. 그러나 금융 당국이 개미투자자의 접근을 막기 위해 사전 교육 20시간, 모의 거래 50시간 이수, 최소 계약금 10만 원에서 50만 원으로 상향 등 규제를 도입하며 올 상반기에는 8위까지 밀려났다.

잇단 규제로 국내 레버리지 상품 접근이 불편해지자 개미투자자들은 규제가 없는 해외투자로 눈을 돌렸다. 해외 레버리지 상품 투자는 기본이고 파생상품에도 손을 뻗쳤다. 금융투자협회에 따르면 올 1~5월 국내 투자자의 해외 파생상품 거래 금액은 4조 8925억 달러(약 6359조 원)다. 이 중 개미투자자의 비중은 78.82%(3조 8561억 달러·5012조 원)에 달한다. 금융투자 업계 관계자는 “삼성증권이 영국에서 한국 지수를 기반으로 한 3배 레버리지 상품을 내놓는 등 금투 업권까지 해외로 떠나고 있다”며 “금융 당국의 규제가 해외 레버리지·파생상품 시장을 키워주는 셈”이라고 지적했다.