국가전략기술인 첨단 바이오 중 합성생물학이 바이오 혁신의 새로운 패러다임으로 떠오르고 있다. 합성생물학은 생명과학과 공학을 융합해 인공적으로 생명체의 구성 요소와 시스템을 설계·제작·합성하는 것이다.

합성생물학은 유전체 기반 기술의 발전과 데이터가 축적되며 급속히 발전하고 있다. 용도가 매우 다양하다. 우선 메신저리보핵산(mRNA) 백신 개발에 기여했다. 유전자 편집 등 유전자 통합 제어, 데이터 접목 바이오 연구개발(R&D), 디지털 정밀 의료 분야에서도 중요하다. 원유·천연가스 등 화석연료의 대체제로 꼽히는 친환경 바이오 화학 시장에서도 필수적이다. 심각한 미세플라스틱 문제를 해결하기 위한 생분해 플라스틱 개발도 마찬가지다. 농업에서는 비료 없이도 농작물을 잘 자라게 할 수 있는 대안 기술로 꼽힌다. 하지만 만약 생물 무기로 쓰이면 파괴력이 무척 커 국가안보 차원에서도 신경 써야 한다. 이상엽 KAIST 연구부총장은 “합성생물학이 환경·의약·화학·에너지 산업 등에 다양하게 활용될 수 있다”며 “미국·중국 등도 합성생물학 기술에 엄청난 투자를 하고 있어 우리도 기술 주권 확보가 시급하다”고 강조했다.

실제 미국은 지난해 ‘미국혁신경쟁법’에 10대 핵심 기술을 지정하며 합성생물학을 넣었다. 앞서 2020년에는 미국 국방부 고등연구계획국(DARPA)에 합성생물 제조 연구기관도 신설하기로 했다. 깅코바이오웍스 자이머젠 등 민간 바이오 파운드리 선도 기업도 합성생물학에 대한 투자를 크게 늘리고 있다. 중국은 단기간에 합성생물학에 대한 투자 급증과 인프라 구축에 나서고 있다. 중국은 2020년 ‘제로 투 원(zero to one)’ 기초연구 사업 강화 방안을 발표하며 합성생물학을 원천 혁신 촉진 강화 분야로 선정해 거액의 투자에 나섰다. 선전에는 바이오 파운드리 클러스터를 구축하고 있다.

합성생물학은 2000년대 초 대장균에서 유전자를 조절하는 회로를 구축하는 논문이 발표되면서 처음 소개됐다. 이후 DNA 합성 기술, 편집 기술 등이 발전하며 기술 개발이 가속화됐다. 그 이전 미생물의 대사 회로를 바꾸는 대사 공학으로 아미노산·핵산, 항생제, 말라리아 치료제, 플라스틱의 원료를 생산하는 기술에서 한 발짝 더 나아가게 된 것이다.

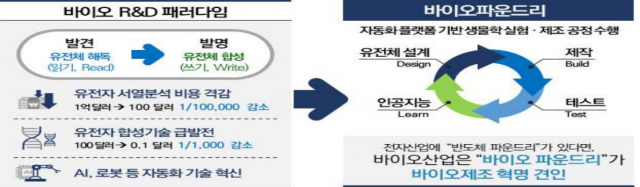

반도체 산업에서 고객의 주문을 받아 전문적으로 생산하는 파운드리가 발전하는 것처럼 합성생물학에서는 바이오 파운드리가 필수적이다. 김장성 한국생명공학연구원장은 “바이오 파운드리는 치료제, 백신, 친환경 석유화학 대체 화학 물질, 다양한 기능의 천연 물질, 바이오 플라스틱 등을 효과적으로 생산할 수 있는 세포 공장을 만드는 것”이라고 했다. 실례로 바이오 플라스틱 생산 과정을 보면 컴퓨터 가상 세포를 활용해 대사 회로를 설계하고 관련 효소와 이를 코딩하는 유전자를 찾아 클로닝(인공적인 방법으로 부모와 유전적으로 똑같은 아이를 만드는 일)한다. 이후 플라스틱을 고농도·고수율·고생산성으로 생산하기 위한 발효 공정과 분리 정제 공정을 개발한다. 고서곤 과학기술정보통신부 연구개발정책실장은 “인공지능(AI)과 로봇 기술을 접목해 합성생물학의 표준화·고속화·자동화를 꾀하는 게 관건”이라고 했다. 이 부총장은 “앞으로 바이오 파운드리 없이 세포 공장을 만드는 것은 수작업으로 반도체를 만들겠다는 것과 같게 될 것”이라며 “기후변화 및 환경 파괴, 식량과 에너지 부족, 초고령화 시대 건강 악화에 효과적으로 대응하는 데 유용하다”고 설명했다. 미국·유럽·일본·싱가포르 등이 바이오 파운드리 구축에 많은 투자를 하는 것은 이 때문이다.

이와 관련해 정부와 산학연은 민간 중심의 합성생물학 발전 생태계 조성 및 국내 산학연 역량 결집을 위한 협력 기구인 ‘한국합성생물학발전협의회’를 20일 발족했다. 과기정통부는 ‘바이오 파운드리 구축과 활용 기술 개발’ 예비타당성 검토를 통해 내년부터 2030년까지 7434억 원을 투자하기로 했다. 예타 결과는 8월 말 나온다. 이종호 과기정통부 장관은 “합성생물학 육성을 위한 법안을 마련해 연내 국회 발의를 추진하겠다”며 “산학연정이 역량을 결집해 미래 먹거리를 만들어야 한다”고 힘줘 말했다.