골퍼라면 누구나 가보고 싶어하는 명문 코스에는 그럴 만한 이유가 있다. 공통된 이유 중 하나는 홀의 배치다. 난도, 자연과의 조화 등이 억지스럽지 않고 물 흐르듯 이어진다. 파만 지켜도 만족할 까다로운 홀들을 넘어가고 나면 주변 자연을 둘러볼 여유가 주어지는 수월한 홀도 만나게 된다. 이런 흐름의 자연스러움과 그 과정에서 얻을 수 있는 공략의 묘미가 명코스와 명승부를 만든다.

26~29일 열릴 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식(총상금 8억 원)의 격전지인 제주 서귀포의 핀크스 골프클럽(파72·6748야드)은 명문 중의 명문이다. 미국 골프다이제스트가 선정하는 세계 100대 코스에 한국 최초로 이름을 올린 곳이다. 주로 그린에 쓰이는 최고급 잔디인 벤트그래스가 페어웨이를 덮고 있고 평소에도 3m가 넘는 빠른 그린 스피드를 유지한다.

‘흐름의 미학’이 절정에 다다른 코스이기도 하다. 마(魔)의 홀로 불리는 7번 홀(파4)을 지나고 나면 그리 까다롭지 않은 홀들이 이어져 한숨 돌릴 여유를 준다. 10번 홀(파5)이 백미다. 티잉 구역에 서면 산방산과 송악산이 손에 잡힐 듯하고 가파도와 형제섬, 심지어 마라도까지 조망이 가능하다. 이어 다시 만만찮은 홀들과 제법 어려운 홀들이 번갈아 이어지다가 18번 홀(파4)에서 마지막 미션처럼 큰 도전이 주어진다. 가장 아름답지만 동시에 치명적인 가시를 숨긴 핀크스의 시그니처 홀이다.

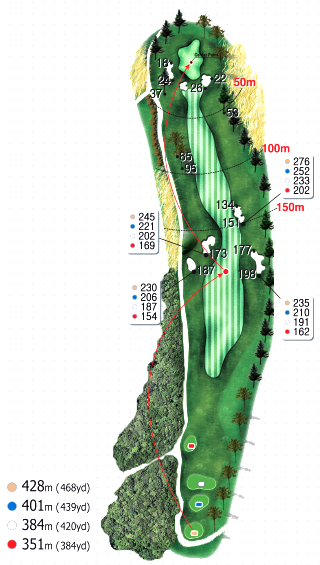

지난해 대회에서 선수들이 가장 어려워한 곳은 7번 홀이다. 파4인데 평균 스코어가 4.202타였다. 나흘간 버디는 26개밖에 나오지 않았고 보기가 75개로 버디 개수의 거의 3배나 됐다. 왼쪽으로 약간 휘어진 형태의 이 홀은 420야드로 파4 홀 중 가장 길다. 그래서 페어웨이의 왼쪽에 티샷을 갖다 놓아야 버디 찬스를 만들 수 있는데 티샷이 떨어지는 랜딩 지점은 페어웨이가 개미허리처럼 좁다. 세 방향에 걸쳐 4개의 벙커가 티샷을 잡아먹으려 입을 벌리고 있으며 그린 앞도 3개의 벙커가 지키고 있다. 게다가 바람 변화가 많은 홀이라 머리를 복잡하게 만든다.

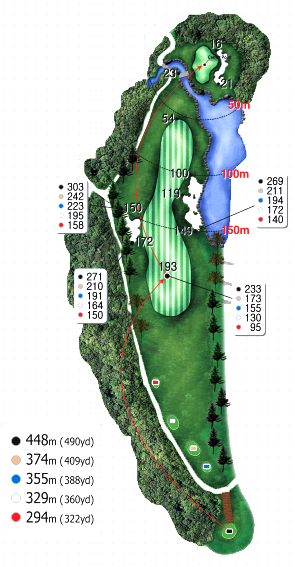

내리막이 뚜렷한 543야드의 파5인 10번은 선수들이 장타 본능을 마음껏 뽐내도 좋을 홀이다. 지난해 무려 99개의 버디가 쏟아진 최다 버디 홀이다. 18번 홀은 더블 보기(17개)와 트리플 보기(3개)가 제일 많이 나온 곳이다. 핀크스를 유작으로 남긴 세계적 코스 디자이너 테오도르 로빈슨은 이 홀을 가장 사랑했다고 한다. 앞쪽과 왼쪽은 개울이, 오른쪽은 벙커가 그린을 철통 방어한다. 짧으면 개울에 빠지고 길면 급경사의 내리막 퍼트가 남는다. 공략 지점 선택과 그에 따른 샷 모두에 한 치의 실수도 없어야 한다.

서울경제 클래식이 핀크스에서 열린 것은 2017년이 처음이다. 올해로 7년째 같은 코스에서 치러진다. 역대로 18번 홀의 지배자가 핀크스 여왕에 등극하는 경우가 많았다. 지난해 우승자 이소미는 18번 홀에서 나흘간 버디-파-버디-버디를 적는 압도적인 기량을 뽐냈다.

파3 홀 4개는 모두 어려운 편이다. 그중에서도 2번 홀은 7번과 18번 홀에 이어 난도 3위로 기록됐다. 평균 스코어는 3.113타였다. 165야드에 내리막 홀이라 거리 계산이 쉽지 않은데 바람의 방향도 자주 바뀐다. 그린 앞 전체가 연못이며 그린은 2단이다. 102명의 출전 선수들은 24일 프로암과 25일 연습 라운드를 통해 자신만의 핀크스 공략법을 세우며 26일부터 시작될 결전을 준비한다.