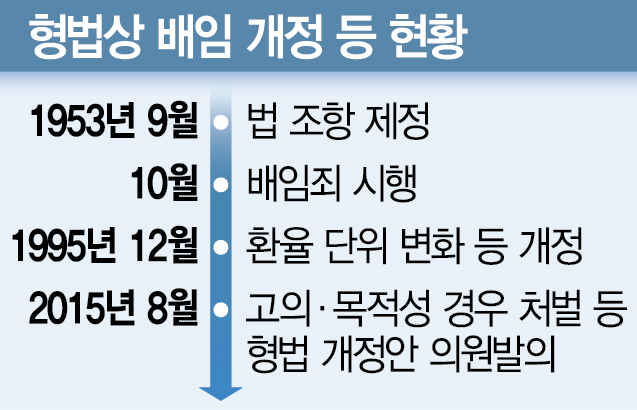

형법에 ‘배임’이 처음 등장한 건 지난 1953년 9월 18일로 거슬러 올라간다. 당시 첫 제정·시행되면서 형법과 역사를 같이 했으나 개정은 단 1차례에 불과했다. 사회·경제가 바뀌고 있는 데 따라 형법상 배임에 대한 개정이 필요하다는 의견이 법조계 안팎에서 차츰 고개를 드는 이유다. 시간이 흐르면서 국내외 경영 환경이 빠르게 변화하고 있는 만큼 형법상 배임죄에도 바뀌어야 한다는 것이다.

13일 법제처 국가법령정보센터에 따르면 형법 제355조(횡령, 배임)·356조(업무상의 횡령과 배임) 조항은 1995년 12월 19일 개정됐다. 당시 개정의 핵심 내용은 환율 단위의 변화였다. 제355조의 경우 기존 벌금 단위를 5만환에서 1500만원으로 바꿨다. 업무상 횡령·배임이 명시된 356조도 벌금 금액만 5만환에서 3000만원으로 변경하는 법 개정이 이뤄졌다. 배임이 형법상 조항으로 제정·시행되지 70년이라는 시간이 흘렀으나 환율 변경만 있었을 뿐, 범죄 구성 요건 등은 그대로 유지된 셈이다.

개정 시도가 아예 없었던 건 아니다. 정갑윤 전 새누리당(현 국민의힘) 의원은 2015년 8월 배임죄에 대한 규정을 ‘고의성’ 혹은 ‘목적성’의 경우에만 처벌하도록 하는 내용의 형법 개정안을 대표 발의했다. ‘타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 때’로 배임을 규정한 형법 제355조 2항의 관건이 고의성 여부인데도, 법의 적용 잣대가 자의적이라는 비판이 끊이지 않고 있다는 게 당시 정 전 의원이 밝힌 개정안 제안 사유다. 개정안에는 ‘자기 혹은 제3자의 이익을 도모하거나 또는 본인에게 손해를 가할 명백한 목적으로 그 임무에 위배하는 행위를 한 때’로 배임죄 적용 범위를 구체화하는 내용도 담겼으나 끝내 국회 문턱은 넘지 못했다.

같은 해 2월에는 헌법재판소가 배임죄 규정이 형벌의 명확성 원칙에 반하지 않는다는 취지로 재판관 전원일치 합헌 결정을 내렸다. 이에 전국경제인연합회는 두 달 뒤 헌재의 합헌 결정에 대해 독일처럼 ‘경영 판단의 원칙’을 명문화할 것을 법무부에 건의하는 등 시도도 있었다. 재판부의 자의적 판단에 의해 배임죄 적용이 이뤄지는 게 각종 기업 활동에 장애가 될 수 있는 만큼 경영상 판단 착오에 의해 손실이 발생할 경우는 배임죄에서 면책한다는 내용을 상법에 명문화하자는 취지였으나 결국 현실화되지는 못 했다. 경영 판단의 원칙이란 경영자가 기업의 이익에 합치된다는 믿음을 갖고 신중하게 판단했다면 설사 이로 인해 회사에 손해가 발생했더라도 배임죄를 묻지 않는다는 것이다.