|

충남 당진시는 거대 송전철탑인 345kV를 까는 문제로 한국전력과 갈등을 빚고 있다.

한전이 당진에서 아산(북당진~신탕정 구간)까지 고압 송전선을 깔아 당진발전소의 전기를 탕정의 삼성 액정표시장치(LCD) 공장에 공급하고 남는 것은 수도권에 공급하려고 하기 때문이다. 철탑을 설치하면 주변 경관을 해치고 주민의 건강에 악영향을 준다는 점에서 당진시 측은 거세게 반발하고 있다. 혜택은 특정 업체와 지역에서 보는데 왜 당진에서 피해를 봐야 하느냐는 얘기다.

전기를 둘러싼 갈등이 지역ㆍ계층 간 충돌로 확대되는 조짐이다.

최근에는 원자력발전소의 잦은 고장으로 이 같은 문제가 더 본격화하고 있다. 지난 2일에도 영광원전 5호기와 신고리원전 1호기가 고장으로 멈춰섰는데 서울 등 수도권에서 많이 쓰는 전기공급을 위해 경남 주민들이 머리 위에 화약고를 지고 있어야 하느냐는 것이다.

특히 원전 등 발전소에서 나오는 전기를 다른 지역에 공급하기 위해 설치하는 송전철탑은 이미 사회문제화하고 있다.

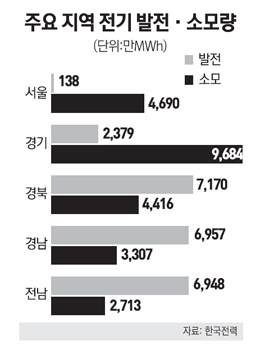

3일 지식경제부에 따르면 지난해 서울의 발전량은 138만4,406MWh에 불과한 반면 전기 사용량은 4,690만2,989MWh에 달했다. 공장이 밀집해 있는 경기도 역시 발전량은 2,379만1,336MWh였지만 전기소모량은 9,684만4,503MWh였다. 인구가 밀집해 있는 수도권에는 거대 화력ㆍ원자력발전소가 없다. 모자란 전기는 당진 화력발전소와 울진 원전 등에서 가져다 쓰고 있다.

자연히 지역민의 반발이 크다.

올해 초 765kV 설치를 반대하며 분신자살 사건이 일어났던 밀양도 신고리 원전이 원인이었다. 신고리 원전의 전기를 경남에서 쓰기 위해서는 송전선이 밀양을 지나야 하는데 주민들이 결사 반대하고 있다. 주민들은 송전선 지중화를 요구하는데 이는 건설비가 10배 이상 더 든다. 765kV 철탑 1기를 세우는 데 32억원 정도가 필요하다.

정부 내에서도 수익자가 부담을 더 해야 한다는 목소리가 높다.

수도권 주민이나 공장이 전기요금을 더 내 송전선 부설이나 발전소 건설로 피해를 보는 주민에게 실질적 보상을 해줘야 한다는 얘기다. 원전 인근 지역은 정부 지원이 있지만 송전철탑 수용지역은 공시지가 수준 보상이 전부다. 원전이 추가로 부설될 영덕과 삼척에서도 똑같은 문제가 생길 수밖에 없다.

일각에서는 도별로 전기생산 할당량을 줘야 한다는 주장까지 나온다. 발전소 설치는 다 싫어하는 만큼 일정 부분 해당 시도에서 해결해야 한다는 의미다.

전기는 지역 간 문제 외에도 계층 간 갈등요소도 크다. 누진제 때문이다.

폭염으로 전기사용량이 크게 증가했던 8월, 전체 가구의 절반 정도가 누진제로 요금폭탄을 맞았다. 누진제로 돈을 많이 내야 하는 곳은 평균 사용량 이상을 쓰는 집인데 7월 기준으로는 10% 수준이다.

한전 뜻대로 현 6단계 누진제를 3단계로 바꾸면 평달 기준으로는 약 90%, 여름 등 성수기에는 절반 이상의 가구가 지금보다 돈을 더 내야 한다. 반면 평달 10%, 성수기 절반에 해당하는 가구는 돈을 덜 내게 된다. 서민과 중산층 이상 간 계층 갈등요소가 될 수 있다.

정부 관계자는 "원전 안전문제가 제기되면서 발전소 설치 문제뿐만 아니라 송전철탑 부설 등을 둘러싼 사회적 갈등이 커지고 있다"며 "전기요금 지역별 차등화 등 대책을 고민할 때"라고 말했다.