|

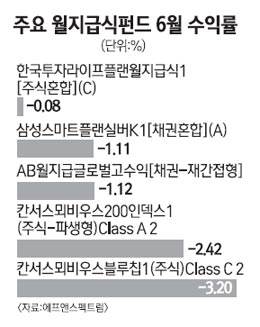

7개 중 5개는 원금에서 분배금 지급 지난 4월말 한 생명보험사에서 채권혼합형 월지급식펀드에 가입한 50대 직장인 A씨는 최근 인터넷뱅킹을 통해 해당 펀드의 수익률과 투자원금을 보고 크게 실망했다. 가입 당시 판매사 직원은 매월 원금의 0.6%를 월급처럼 나눠준다고 설명했지만, 최근 두 달간 이 펀드가 마이너스 성과를 내면서 월 지급액 분배 후 투자원금이 줄어든 것으로 나타났기 때문이다. A씨는 “펀드의 특성상 원금손실이 있을 수 있지만 가입 이후 두 달 내내 원금 손실을 기록한 것도 모자라 원금에서 분배금을 지급하면서 투자원금마저 줄었다”며 “펀드 성과가 계속 저조하다면 은퇴 후에도 나눠줄 돈이 남아있을지 의문”이라고 말했다. 실제로 이 펀드는 지난 5월 한 달간 0.64%, 6월에는 0.99%의 손실을 기록했다. 올 들어 4,000억원 넘는 뭉칫돈을 끌어 모으며 펀드시장의 최대 히트상품으로 떠오른 월지급식 펀드 10곳중 7곳이 제대로 수익을 내지 못해 투자원금에서 월 분배금을 지급하고 있는 것으로 나타났다. 12일 서울경제신문이 금융정보업체 에프앤가이드에 의뢰해 두 달 이상 운용된 월지급식펀드(설정액 10억원 이상)의 올 1~6월 월별 수익률을 분석한 결과 14개 펀드 가운데 월 평균 0.5% 이상의 수익을 낸 상품은 4개에 불과했다. 월지급식펀드는 지난해부터 베이비부머 세대의 은퇴가 본격화되면서 시중 은행의 확정금리형상품 대비 높은 수익률로 매월 안정적인 현금흐름을 만들 수 있는 연금 대안형 상품으로 인기를 끌었다. 특히 올 들어 월지급식펀드로 4,212억원이 순유입되면서 전체 설정액은 6,151억원으로 늘었다. 이처럼 뭉칫돈이 몰리면서 운용사들도 앞다퉈 관련 상품을 출시, 월지급식펀드 28개(모펀드 기준) 가운데 18개가 올해 신규 설정됐다. 월지급식펀드란 일정액 이상의 목돈을 맡기고 매월 0.5~0.7% 수준의 분배금을 지급받는 상품이다. 따라서 월 평균 수익률이 그에 미치지 못하면 결국 원금에서 분배금을 지급할 수 밖에 없다. 실제로 삼성스마트플랜실버Q펀드1[채권혼합-파생형]c1, 한국투자노블월지급식연속분할매매펀드1(주식혼합) 등 일부 펀드는 월평균 수익률이 각각 -0.81%, -0.03%를 기록해 분배금 전액을 원금에서 빼낸 것으로 나타났다. 특히 주식형 상품의 경우 수익률 편차도 컸다. 연초 이후 5.57%의 수익률로 투자성과가 가장 우수한 ‘칸서스뫼비우스200인덱스펀드1(주식-파생형)Class A2’의 경우 1월(0.73%), 3월(9.04%), 4월(4.05%)에는 원금 손실 없이 수익금을 지급할 수 있었지만 2월(-6.38%)과 5월(-2.72%), 6월(-2.42%)에는 큰 폭의 손실을 기록하며 월 평균 0.38%의 수익을 냈다. 이 기간 누적 수익률은 양호했지만 마이너스 성과를 기록한 달에는 분배금 지금으로 설정좌수가 줄고 투자원금도 감소할 수밖에 없었다. 운용업계 한 관계자는 “운용사들이 고객의 자산을 불려주는 동시에 매월 월급도 주는 상품이라고 소개하고 있지만 실상은 원금 손실이 커질 경우 원금을 까먹으며 분배금을 지급할 수도 있다”이라며 “돈이 몰리면서 너도나도 관련 상품을 출시하고 있지만 은퇴생활비 마련을 위한 최적의 상품인지는 의문”이라고 지적했다. 월별 투자 성과가 월 분배율을 밑돌면서 원금이 줄면 매월 지급받는 분배금도 줄어든다. 보통 펀드에 가입할 때 투자원금의 일정 비율을 지급받도록 지정하기 때문이다. 1억원을 투자하고 매월 0.6%를 지급받기로 할 경우 월 60만원을 지급받는 식이지만 한 달 만에 10%의 손해를 봤다면 다음달 분배금은 54만원으로 줄어든다. 월지급식펀드를 고를 때 매월 안정적인 성과를 내면서 하락장에서 방어율이 높은 상품을 골라야 하는 이유다. 이창현 얼라이언스번스틴자산운용 리테일세일즈팀 상무는 “아무리 월 분배율이 높아도 펀드 자체의 리스크 관리가 제대로 되지 않으면 투자금을 회수할 때마다 손해를 볼 가능성도 높아진다”며 “운용수익이 분배금보다 적을 경우 투자원금에서 분배금을 지급할 수도 있는 만큼 종목이나 섹터, 투자자산 분산이 잘 된 상품을 고르는 것이 중요하다”고 지적했다.