홈

경제·금융

경제·금융일반

[환율 800원 시대 오나] <하> 다가오는 '뉴 어코드'

입력2006.05.10 18:36:20

수정

2006.05.10 18:36:20

'제2플라자' 합의땐 800원 초반<br>'눈덩이 적자' 美, 亞시장서 희생양 찾는셈<br>'新플라자' 논의 자체가 달러 약세 부추겨<br>"고래싸움에 새우등 터지듯" 직격탄 우려

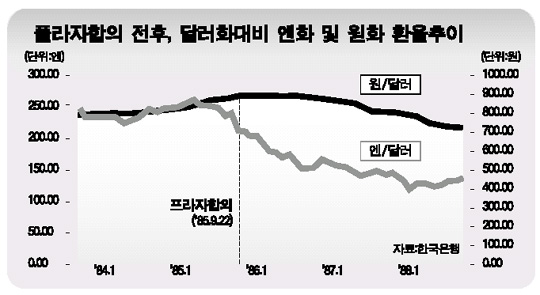

85년 9월 미국 뉴욕의 플라자호텔에서 제임스 베이커 미국 재무장관 주도로 결의된 ‘플라자합의(Plaza Accord)’는 힘을 바탕으로 한 강제적인 ‘달러 구하기’였다.

미국으로서는 400억달러에 이르는 대(對)일본 무역수지 적자와 레이건 정부 이후 단행한 전면적인 감세(減稅)결과로 나타난 재정적자를 견디지 못한 채 마지막 카드를 꺼낸 것이다. 프랑스ㆍ독일 등 G5국가의 용인 아래 엔이 ‘희생양’으로 되면서 달러당 240엔대였던 달러 가치는 2년여가 흐른 88년에는 123엔까지 떨어졌다.

덕분에 미국 제조업체들은 80년대 불황을 딛고 해외시장에서 선전, 90년대 미국 경제의 부활을 이끌었으나 엔화 강세의 직격탄을 입은 일본 기업들은 무역수지 흑자폭 감소→자산버블 붕괴→디플레이션의 늪으로 빠져 들었다. 한 나라에 경제부활의 단초가 됐던 합의가 다른 나라의 ‘잃어버린 10년’을 불러온 셈이다.

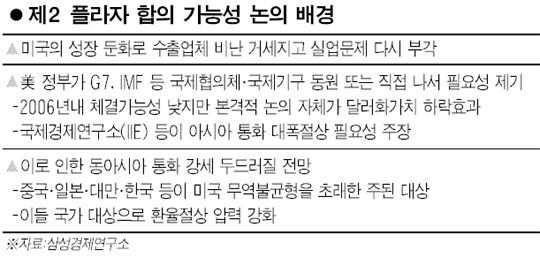

최근 몇 년간 레이건 행정부에 버금갈 쌍둥이 적자를 겪고 있는 미국은 또 한번 희생양을 찾고 있다. 타깃은 중국을 위시한 일본ㆍ한국 등 동아시아 국가들이다. 무역불균형을 초래한 대표 국가들이자 자국통화가 달러에 강세를 보이는 나라들이기도 하다. 물론 이른 시기에 추가적인 합의가 성사될 가능성은 낮아 보인다.

신민영 LG경제연구원 연구위원은 “80년대 중반은 냉전체제로 미국이 세계경제의 맹주로서 역할이 이뤄졌다”며 “세계경제의 흐름도 일본ㆍ독일 등 몇몇 선진국의 동의만으로 충분히 조정이 가능했기에 그 같은 합의가 나온 것”이라고 설명했다. 그러나 현재의 주도권은 ‘새로운 주인공’인 중국에 달려 있는데다 몇몇 주요 선진국의 결의만으로 상황을 역전시키기는 어렵다는 것이다.

노상칠 국민은행 외화자금과장은 “외환 딜러들에게 제2의 플라자합의는 아직까지 먼 얘기”라며 “만일 단기간에 체결된다면 현재의 원ㆍ달러 환율 하락폭은 장난 수준으로 느껴질 만큼 엄청난 충격이 생길 것”이라고 설명했다.

그러나 지금 국제금융시장을 둘러싼 분위기를 보면 결코 간단치 않은 것이 사실이다. 체결가능성은 차치하고라도 ‘신(新) 플라자합의’에 대한 논의 자체가 글로벌 달러 약세를 강화하는 강력한 재료로 작용할 수 있기 때문이다.

정영식 삼성경제연구소 수석연구원은 “오는 11월 미국의 중간선거가 있다는 점이 신 플라자합의에 대한 논의에 불을 붙일 수 있을 것”이라고 진단했다. 적자에 허덕이는 수출업체를 달래고 경제적 국수주의를 자극하는 것은 곧 표와 직결될 수 있기 때문이다.

이미 합의의 구체적인 방법론까지 제시되고 있다. 지난해 9월 G7 소속 국가 재무장관 및 중앙은행에 서한을 보내 공식적으로 제2의 플라자를 요청했던 찰스 댈러라 국제금융연구소장 등은 “미국 혼자 나서기 어려우니 국제통화기금(IMF) 등이 나서 새로운 합의 창출의 물꼬를 터야 한다”는 방안을 제기했다.

문제는 한국이다. 강화되는 위안화 절상 압력에 신 플라자합의 논의라는 악재까지 겹칠 경우 고래사이에 낀 새우처럼 메가톤급 수준의 달러가치 하락세의 얻어맞을 수밖에 없다. 이런 상황 속에서 국제수지 흑자폭 감소, 외환은행 매각 등에 따른 달러 수요 증가 등을 고리로 한 수요 공급의 원리를 대입하는 것 자체가 의미를 잃게 된다.

이를 반영하듯 삼성경제연구소는 10일 내놓은 ‘대외불안요인과 한국경제’란 보고서를 통해 “제2의 플라자합의가 본격화되고 유럽ㆍ일본의 공격적인 금리인상까지 겹친다면 연평균 원ㆍ달러 환율이 900원대로 하락할 수 있다”며 “이 경우 올해 경제성장률도 4%대로 떨어질 수 있다”는 우려를 표명했다.

전영재 수석 연구위원은 “연평균 900원은 하반기 환율이 최대 800원대 초반까지도 고꾸라질 수 있음을 의미한다”고 밝혔다. 달러화 하락의 이 같은 큰 흐름을 반영한 것일까. 전날 달러당 930원대로 간신히 반등했던 원ㆍ달러 환율은 전날보다 2원40전 떨어진 929원60전으로 힘없이 내려앉았다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>