선진 사회를 배운다-갈등이 남긴 과비용<br>내전·소련 붕괴로 위기 겪으며 뼈아픈 교훈<br>좌우세력 타협 통해 빈곤·양극화 해소 앞장<br>사회안전망 탄탄··· "정리해고돼도 걱정 안해"

핀란드는 요즘 한 제지공장의 처리방안을 놓고 온 나라가 떠들썩하다. 핀란드 북부에 있는 오래된 제지회사인 케미야르가 경쟁력을 잃게 돼 공장 폐쇄를 결정하자 근로자들이 정부청사로 달려와 두달여 동안 시위를 벌이는 등 거세게 반발하고 있기 때문이다.

한국에서는 파업사태가 일상화돼 국민들이 무심히 지나칠 광경이지만 지난 10년간 이렇다 할 노사분규가 없었던 핀란드 사람들은 ‘케미야르 사태’로 부르며 대책을 마련하느라 난리다.

심지어 중앙정부가 케미야르 문제를 해결하기 위해 별도의 태스크포스를 꾸릴 정도로 심각하게 받아들이고 있다. 그동안 애써 유지해온 사회통합 체제에 조그만 균열조차 용납하기 힘들다는 태도이다. 정부뿐만 아니라 시민단체나 노조 측 역시 공장이 폐쇄되는 상황에서도 충돌을 피하기 위해 최대한 노력해야 한다는 데 폭 넓은 공감대를 이루고 있다.

세포 리스키 핀란드기업연합 이사는 “지난 10년간 수많은 기업들이 공장문을 닫았지만 이 같은 갈등은 없었다”며 “3대째 케미야르에서 일해온 근로자들이 이를 정서적으로 받아들이지 못해 전국민이 안타깝게 바라보고 있다”고 전했다.

핀란드의 이 같은 사회통합 정신은 과거의 뼈아픈 경험이 밑거름으로 작용했다. 핀란드는 좌우 내전으로 1만여명이 전사했는가 하면 1990년대 초 옛 소련의 붕괴로 금융위기가 휘몰아치는 바람에 배급제를 실시할 정도로 경제공황을 겪기도 했다. 핀란드는 이후 좌우세력이 타협해 복지와 성장을 동시에 추구하는 전략으로 돌아섰다.

베사 비흐리알라 핀란드 국가경제위원회 사무총장은 “내전 이후 핀란드 국민들은 적대하지 말고 타협을 이루자는 공감대를 갖게 됐다”며 “좌우파가 대립, 충돌하는 과정에서 사회적 비용이 너무 크다는 교훈을 바탕으로 사회적 대타협을 이뤘다”고 소개했다.

스웨덴의 수도 스톡홀름에서 북동쪽으로 14㎞쯤 떨어진 시스타(KISTA). 스웨덴의 간판기업인 에릭슨의 연구개발(R&D)센터와 노키아, 텍사스인스트루먼트(TI), 왕립공대와 수많은 벤처기업이 몰려 있는 정보기술(IT)의 메카다. 올 들어 이곳에는 기업들의 정리해고 바람이 거세게 불고 있다.

에릭슨은 2월1일 지난해 실적악화를 이유로 직원 1,000명을 감원하겠다고 발표했다. 직원 1만9,800명의 5%에 달하는 수치다. 앞서 에릭슨 스웨덴 공장에서는 무려 4,000명가량이 직장을 그만뒀다.

한국 같으면 벌써 근로자들이 붉은 띠를 머리에 둘러매고 파업과 농성에 돌입하고도 남을 일이다. 하지만 스웨덴의 해고 근로자나 노조 측의 반응은 느긋하기만 했다. 파업이나 시위도 찾아보기 힘들었다.

시스타에서 만난 테레스 팔크씨는 “해고되면 한두달 해외여행을 갔다가 다른 회사에 들어가면 된다”며 “실업수당이 나오는데다 일자리가 많아 걱정하지 않는다”고 말했다. 에릭슨 블루칼라 노조인 유니오넨의 오케 욜트스텐씨도 “우리는 정리해고 뉴스가 항상 분기마다 나왔기 때문에 놀라지도 않는다”며 “단지 우리에게 조금 더 빨리 통보됐으면 좋겠다”고 밝혔다.

대규모 감원 태풍이 휘몰아쳐도 시위에 나서기는커녕 오히려 휴가시즌이 와 즐겁다는 스웨덴 근로자들. 이처럼 흔쾌히 기업 구조조정을 받아들이는 이면에는 사회적 대타협을 통해 구축한 탄탄한 사회안전망과 공동 목표에 대한 합의, 그리고 상호 신뢰가 자리잡고 있다. 에를란드 올라우손 스웨덴노총 수석부위원장은 “스웨덴은 실직을 하면 정부가 이전 임금의 70~80%인 실업수당을 지급한다”며 “직업훈련 프로그램도 잘돼 있어 취업하기 어렵지 않다”고 설명했다.

직장을 잃는다고 생계를 위협받지 않기 때문에 스웨덴에서는 양극화가 있을 수 없다. 이에 따른 사회분열 현상도 찾아보기 힘들다. 1938년 살트셰바덴 대타협에 따라 스웨덴이 ‘국가는 국민의 집’이라는 모토 아래 완전고용을 추구하는 동시에 복지시스템을 갖춰 빈곤과 양극화 문제를 원천 봉쇄한 덕이다.

당시 노조 측은 막강한 조직력과 사민당 집권이라는 힘의 우위 속에서도 기업들을 국유화하는 대신 기업주들의 지배권을 보장해줘 경제성장과 일자리를 책임지게 했다. 또 중앙 차원에서 노총(LO)이 노사협약을 일률적으로 추진해 노사협상 비용을 크게 낮췄다. 아울러 ‘동일업종 동일임금’의 연대임금제 체제를 구축해 임금격차를 없앴다.

기업은 생산적 투자와 사회복지 재원을 책임질 것을 약속했고 이를 실천했다. 정부는 당시 국민소득이 1만달러에 불과한 상황에도 불구하고 복지시스템을 확충해갔다. 노사정이 윈윈의 해법을 발견한 것이다. 스베르케르 루데베레 스웨덴기업연합(CSE) 이사는 “1900년대 초반 스웨덴은 매우 가난해서 미국ㆍ영국으로 대거 이민 갔을 정도”라며 “어려움을 극복하기 위해 살트셰바덴 대타협을 한 결과 산업화와 사회통합, 복지국가 건설에 성공했다”고 평가했다.

사회적 대타협을 통해 좌우 이념 대립을 극복하고 경제적 약자에 대한 보호장치들을 마련해 사회통합을 이뤄낸 것이다.

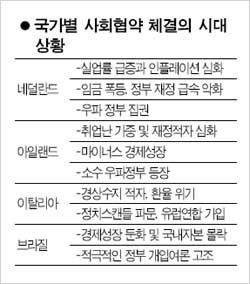

아일랜드는 한발 나아가 사회적 대타협의 주요 과제로 ‘빈곤에 대한 전쟁’을 선포해 사회적 약자 보호를 최우선 목표로 내걸고 있다. 7차 사회협약에서는 ‘2016년을 향하여’라는 캐치프레이즈를 내걸고 이주 노동자들에 대한 보호정책도 마련했다.

아일랜드 국가경제사회위원회(NESC)의 로리 오도넬 사무국장은 “해외이주 노동자가 급증하면서 경제 전반에 큰 영향을 미치고 있다”며 “사회통합 차원에서 저임금과 열악한 환경에 놓인 이주 노동자들을 보호할 정책은 반드시 필요하다”고 강조했다.