[기업환경 1등 경기도 만들자] <하> 기업유치, 질로 승부해야<br>국내외 차별없이 일자리 창출에 우선순위를<br>특화단지 만들어 맞춤형 기업 유치도 필요

| | 김문수 경기도지사가 지난 7월26일 중국 상하이 쉐라톤호텔에서 300여 현지기업인을 상대로 열린 경기도의 투자환경에 대해 설명하고 있다. /사진제공=경기도청 |

|

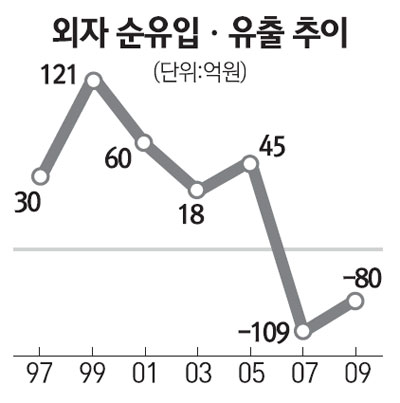

한국은 지난 2006년 외국인직접투자 순유입국에서 순유출국으로 돌아섰다. 외환위기로 국제통화기금(IMF)을 받기 전인 지난 1996년 상황으로 돌아간 것이다.

한국의 1997년 외국인 직접투자(FDI)는 68억 달러 유입에 38억 달러 유출로 순유입을 기록했다. 이 같은 추세는 지난 2005년까지 지속됐다.

하지만 2006년 들어 유입이 113억 달러, 유출이 116억 달러로 역전되면서 2007년부터 내리 3년간 80억~112억 달러의 순유출 상태를 보였다.

경기도는 그 원인을 IMF 당시인 '1997년 상황'에서 찾는다. 외환위기 직전인 지난 1996년 말 한국의 외환보유액은 332억 달러에 불과했다. 자본·기술이 모두 부족한 상황에서 1997년 외환위기까지 맞았다. 국가부도를 막기 위해 해외투자자만 있으면 묻지 마식 투자유치를 해왔으며 그 패턴이 13년간 유지돼 왔다.

도 관계자는 "국내외 경제상황은 눈부시도록 변했는데 투자유치 전략은 그대로 답습하고 있어 해외자본은 들어오질 않고 국내자본은 빠져나갔다"면서 "자본과 함께 일자리도 이동한 것 같다"고 말했다.

전문가들은 이제는 달라져야 한다고 입을 모은다. 양을 중시하는 투자유치를 지양하고 질로 승부하는 새로운 접근이 필요하다고 강조한다.

박수영 경기도 경제투자실장은 "양적 외자유치가 최선이던 외환위기 때와는 달리 지금은 '질'이 중요하다"며 "투자유치 전략의 전환은 경기도에만 한정된 것이 아니라 중앙정부, 지방자치단체, KOTRA 등 투자유치 유관기관 모두에게 필요하다"고 말했다.

그런 점에서 경기도가 추진하고 있는 새로운 투자유치 전략은 돋보인다. 경기도는 가장 먼저 국내외 기업 구분 없이 도의 산업발전에 부합하는 기업이라면 투자 인센티브를 제공해 차별을 두지 않는다는 원칙을 세워 그동안 논란이 돼온 국내기업 역차별 시비를 없앴다. 세계은행이 뽑는 '기업하기 좋은 나라' 1위에 2006년부터 4년 연속 오른 싱가포르는 국내기업과 해외기업을 차별하지 않고 있다.

일자리·첨단기술에 우선순위를 두고 투자를 유치하는 전략도 세웠다. 일정 규모 이상 일자리를 창출기업, 세계 1위 기업 투자확대, 대기업이 원하는 부품소재 첨단기술 보유기업, 경기도 산업발전 전략에 부합하는 기술을 보유 기업 등 투자유치 우선순위를 적용할 계획이다.

중점 투자유치 분야는 디스플레이·반도체·자동차 부품 등 지역적 강점산업, LED·BT·신재생연료 등 미래경쟁력확보산업, 물류·유통, 관광·레저, 지역개발 등 서비스산업이다.

특히 도는 투자유치활동 전개를 위해 중앙정부와 시·군 및 코트라 등 유관기관과 연구단체, 산업별 협회 등 전문가 그룹과 관련기업을 망라하는 전략적 네트워크를 구축해 성과를 극대화하기로 했다.

이 같은 투자유치 덕에 경기도는 외국투자기업들로부터 투자 최적지라는 평가를 받고 있다. 최근 김은경 경기개발연구원 책임연구위원이 도내 외국인 직접투자기업 204곳을 대상으로 설문조사한 결과에 따르면 절반 가까운 49.5%가 경기도의 대안투자지역으로 고려한 곳이 아무 곳도 없다고 답했다.

투자유치의 패러다임 전환을 위해서는 중앙정부의 개선의지가 절대적이다. 당장 지방정부가 재량권을 갖고 투자유치 협상 여하에 따라 인센티브를 제공할 수 있도록 하는 권한부여가 필요하다. 현재 지원요건만 충족하면 일률적으로 국세·지방세·임대료 등을 감면해 주는 방식으론 투자를 선별 유치하기 어렵기 때문이다. 지자체가 인센티브를 자율적으로 제공할 권한이 있어야 각자 산업특성, 육성방향을 고려해 투자자를 고를 수 있다. 일정한 총량 안에서 인센티브 크기·기간을 결정할 재량권을 주고, 기업이나 투자의 가치를 평가할 수 있도록 해야 한다는 것이다.

이밖에 특화단지를 조성해 맞춤형 기업을 유치하는 것도 필요하다. 싱가포르는 석유화학·바이오메디컬·반도체 등 분야별 특화단지를 조성해 맞춤형 기업을 유치하고 있다. 바이오파크의 경우 화이자·노바티스·GSK 같은 글로벌 바이오기업이 대부분 입주했다.