홈

국제

국제일반

유로본드 도입 일단 좌절… 유럽 위기 불안감 다시 높아져

입력2011.08.17 17:59:55

수정

2011.08.17 17:59:55

獨·佛정상, 공동경제위 설립·금융거래세 신설 등 합의

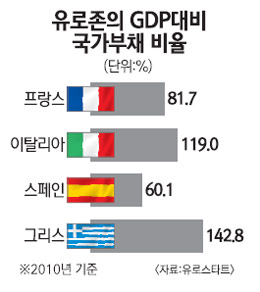

독일과 프랑스 정상이 유로화를 지키기 위해 유로존(유로화 사용 17개국)의 진정한 경제정부를 창설하는 방안을 추진하고 나섰다. 하지만 유로존 경기침체의 골이 깊어지는 상황에서 마지막 탈출구로 여겨졌던 유로본드 도입마저 일단 좌절됨에 따라 유로존 재정위기에 대한 불안감이 다시 높아지고 있다.

앙겔라 메르켈 독일 총리와 니콜라 사르코지 프랑스 대통령은 16일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 두 시간 동안 정상회담을 갖고 유로존 공동경제위원회 설립과 금융거래세 신설, 제정원칙 헌법화 등을 내용으로 한 재정위기 해소방안을 발표했다.

양국 정상이 제안한 유로존 공동경제위는 헤르만 반롬푀이 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장을 의장으로 두고 매년 두 차례씩 정례회의를 열어 유로존 공동의 금융문제를 폭넓게 논의하게 된다. 유로존 17개 국가는 공동경제위 창설을 위해 내년 중반까지 각국별로 균형예산을 헌법으로 채택해야 하며 상임의장은 2년6개월마다 선출될 예정이다.

사르코지 대통령은 회담 직후 "이번 회담의 가장 중요한 요소가 바로 유로존을 관리하는 진정한 단일 경제정부를 창설하는 계획"이라고 강조했으며 메르켈 총리도 "유로존 국가는 모두 헌법을 통해 균형예산을 소중히 다뤄야 한다면서 임시방편으로는 이 문제를 해결할 수 없다"고 강조했다.

양국 정상이 공동경제위 창설을 제안한 것은 유로존 위기가 2년째 지속되고 있지만 각국의 이해관계 충돌로 배가 산으로 올라간다는 안팎의 비판을 의식했기 때문이다. 따라서 각국의 경제주권을 다소 침해하더라도 보다 구속력을 갖춘 효율적인 규제방안을 마련하는 것이 시급하다고 판단한 것으로 보인다.

하지만 한층 깐깐해진 예산관리에 대한 각국간의 입장이 엇갈리고 있는데다 헌법을 개정해야 하는 등 규제에 따른 절차도 번거로워 실제 도입에 이르기까지는 상당한 진통을 겪을 것으로 보인다.

양국 정상은 또 오는 9월 열리는 EU 정상회의에서 금융거래세 부과방안이 실현될 수 있도록 노력하고 2013년부터 공동 법인세를 발효해 세수 확충에 나서기로 합의했다.

하지만 금융거래세나 법인세 등 세금 문제를 건드린 것은 오히려 역효과만 불렀다는 지적이 나온다. 월스트리트저널은 "금융거래세 도입은 투자자들의 부담을 가중시켜 이미 악화된 유로존 금융시장에 더 큰 타격을 안겨줄 것"이라고 예상했다.

법인세 인상도 무용지물이 될 것이라는 비관론이 확산되고 있다. 정상회담에 앞서 발표된 유로존 국내총생산(GDP)성장률이 곤두박질치면서 기업들의 거센 반발이 불가피하기 때문이다.

한편 양국 정상은 시장에서 기대를 모았던 유로본드 발행문제는 시기상조라는 데 의견을 같이했다. 메르켈 총리는 "유로존 위기를 단계적으로 해결해야 한다"며 "유로본드 도입은 현 시기에 도움이 되지 않는다"고 말했다.

메르켈 총리가 유로본드 도입을 또다시 미룬 것은 독일에 돌아갈 부담을 우려했기 때문으로 풀이된다. 유럽 제1의 경제대국인 독일의 경우 유로본드를 발행하면 더 높은 금리로 자금을 조달해야할 뿐만 아니라 자칫 재정위기국의 부채 상환 책임을 떠안을 수 있기 때문이다.

제니퍼 맥코원 캐피털이코노믹스 이코노미스트는 "이번 정상회담 결과를 실패로 볼 수 없지만 시장에 극적인 효과를 안겨주지도 못했다"고 평가했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>